| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」

"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"

湿地条約(ラムサール,イラン,1971)

第9回締約国会議

ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日

Ⅰ.水とラムサール条約−概観

Ⅰ.1 ラムサール条約はなぜ水に関心を持つ必要があるのか?

Ⅰ.2 水管理担当者はなぜラムサール条約に関わる必要があるのか?

Ⅰ.3 湿地管理担当者はなぜ水管理に関わる必要があるのか?

Ⅱ.水循環に関連するラムサール条約の一連の決議と手引き

Ⅲ.環境の中の水

Ⅲ.1 水循環が環境の構成要素全てを支え、そしてつなぐ

Ⅲ.2 生態学的プロセスが水循環を調整する

Ⅲ.3 広範囲の環境の変化が水に影響を与える

Ⅲ.4 水循環の一部分にある生態系への影響は他の場所に拡散する−結果は往々にして予測できない

Ⅳ.水循環から見た水資源管理

Ⅳ.1 水:生態系の不可欠な要素

Ⅳ.2 良質な水の十分かつ信頼のおける供給は、健全に機能している生態系に依存する

Ⅳ.3 水資源管理には部門の壁を越えた政策、行政(governance)、および制度的手続きが必要である

Ⅳ.4 統合的水資源管理におけるラムサール条約の役割

Ⅳ.5 ラムサール条約の水関連の手引きの展開と実施のための原則

Ⅴ.ラムサール条約の水関連の手引きの枠組み

Ⅵ.水に直接関係するラムサール条約の決議および手引き

Ⅵ.1 水関連の決議及び手引きの概要

Ⅶ.水関連の手引きの枠組みのこれまでの経緯

この文書は以下のようにして、ラムサール条約の既存および検討中の一連の水関連の手引きの枠組みを提示する。

1.水循環は、惑星というレベルから、大陸規模、そして河川流域や集水域までさまざまなレベルで働いている。湿地生態系は形態、大きさ、特徴がさまざまであるが、水循環にとって不可欠の要素である。また、水はその循環を通じてさまざまな形態(蒸気、液体、氷または雪)で移動を行うので、湿地生態系は水の量、質、そして信頼性を調整する決定的な働きをしている。

2.湿地生態系は独自の物理的鋳型の中で進化し、機能する。湿地生態系の特徴は主として水と堆積物の相互作用によって決まる。水は川筋、渓谷、流域を削る。堆積物はこれらの間を流れ、ある時は堆積し、またある時には流れる水によって掃き流される。堆積物と水の絶えざる働きを通して、川、河口域、湿原や湖沼では地表部に、そして洞窟や帯水層では地下部において、生物にとって多様な種類の生息地がこれまでに作られてきており、また作り続けられている。

3.岩石や堆積物が風化し、環境において水が示す異なる化学的痕跡の範囲に影響を与えるにつれ、化学的反応がこれらの生息地を変えていく。人々と生物多様性は、(窒素固定、光合成や分解等)さまざまな物理学的、生化学的、生態学的プロセスを通して、自分たちと生息地のつながりを作り上げて、次いでその生息地に変更を加えたり新しく作り上げたりを行い、この物理学的及び化学的な多様性に富んだ組み合わせの中から自分達にとって好ましい場所を見つける。

4.湿地から、また湿地が存在する集水域から水を多く取り過ぎること、また湿地に注ぐ水を汚染することはすべて、湿地の生態学的プロセスに重大な変化をもたらす可能性がある。このようなことが起こると、生息地の物理学的、化学的鋳型に変化が起き、不可逆的な生物多様性の喪失という結果を招くことが一般的である。土地管理や植生管理をどれだけ入念に行ってもこのような変化を緩めることはできない。湿地生態系は適切な水質の水を、適切な時期に、適切な量必要とする。

5.ここでの重要なメッセージは「水がなければ湿地はない」である。

6.人間の必要性を満たすために用いられる水のほとんどは、地表の水資源または地下水脈から液体の状態で取り出される。淡水の一部分は霧から採取されたり、脱塩法などの技術で取り出されるが、現在のところ人間の必要性のわずかな割合しか提供できない。地表および地下から供給される淡水の量、質、信頼性はその水の存在する湿地生態系の性質によって決まる。

7.湿地生態系、特にその構造と機能に変化が生じると、水資源の移動の仕方や化学的及び微生物学的な特徴に重大な変化が起きる可能性がある。水資源、特にその予測可能性が変化すると、日常の飲料水、衛生管理、食糧生産、経済生産、また社会的及び文化的統一性の維持を水資源に頼って生活する人々にとって深刻な打撃となる。

8.水管理者が、世界中の人々に水及び水に関連した恩恵/サービスを持続可能な形で供給できるとしたら、水資源はそれを維持する複雑な生態系の重要な要素であるという認識に立つやり方で、管理され保護されなければならない。

9.湿地生態系は、水と水が人間にもたらすすべての恩恵の最大の源泉であり、また私達に水を供給し続ける水循環の主要かつ決定的な要素である。湿地生態系を保護することは、それが提供する水及び水と関連する恩恵を賢明に利用することと同様、人間の生存にとって欠かすことのできないものである。

10.ラムサール条約は水循環のすべての構成要素(大気圏、陸域、海域等)について直接的に対応するわけではないが、条約の範疇には、人々のために水を確保するために最重要の構成要素(地表及び地下の水界生態系)が確実に含まれている。条約は1971年の発足以来ずっと、湿地生態系の保護と賢明な利用を支え、それによって水資源の保護と賢明な利用を支持することを意図した、一連の実用的ツールと手引きを提供してきた。

11.ここでの重要なメッセージは「湿地がなければ水はない」である。

12.望ましい水準の生態学的健全さと機能を維持するために、湿地は適切な水質の十分な水量を、適切な時間に適切なパターンで求める。このことは、地表水によるものでも地下水によるものでも、湿地が必要とする水が満たされるようにすることを、河川流域から取水するいかなる計画でも河川流域へ排水または廃棄物を流すいかなる計画でも考慮されなければならないことを意味する。

13.水の利用者は湿地が必要とする水と争うような要求を持つこともあるし、また、利用者の水のニーズが湿地の生態学的特徴の維持に依存していることもある。単に水だけを共有するのではなく、(生態系サービスを含む)水の恩恵を共有する様々な方法、そしてどの恩恵を優先しどれを犠牲にするかといったトレードオフ(交換取引)の交渉を行えば、その結果として、生態学的、社会経済的な恩恵をも得るようにできる機会があるだろう。

14.水資源管理計画の策定と実施に湿地にとってのニーズを適切に組み込むには、湿地管理者は「水の議論」に加わる必要があり、協力に基づいた計画立案と管理の過程を通して、水の分配と管理の意思決定に関わらなければならない。

15.ラムサール条約はこれまでも常に、人々と水資源と湿地生態系の間の相互依存性を認識してきた。条約の前文は『水の循環を調整するものとしての湿地の基本的な生態学的機能』に言及している。第2条では『水文学上の ... 国際的重要性』を条約湿地を選定するための基準の一つとしている。

16.条約は1971年の発足以来、主に湿地の生態学的特徴の維持に関する決議と手引を通じて水の問題に間接的に対処してきた。しかしながら、1996年の第6回締約国会議(COP6)まで、湿地生態系の機能と生態学的特徴を維持するための水については外部要因として扱われており、条約の範疇を超え、一般的には湿地管理者の力の及ぶ、または影響を与えられる範囲の外にあるとみなされてきた。

17.1996年のCOP6において決議Ⅵ.23「ラムサールと水」が採択されたことが重要な前進の一歩となった。この決議で以下の認識が初めて明確にされた:

18.この観点を実施に移すための政策と実践の展開を支援するために、ラムサール条約は地域社会レベル、国家レベル、また全地球的なレベルで「水に関する議論において、明確な主張を持った声」となる必要があった。条約の声がただ聞こえるのみならず、確実に実践的、現実的であり、科学的根拠に基づいたものとするために、締約国はこれまで水問題に特に関係する手引きの採択を重ねてきており、今後もさらに採択される見込みである。

19.しかしながら、湿地と水は分けることはできないので、、条約の決議や手引きのほとんどすべてが、直接、間接、または部分的であっても、何らかの形で水問題を扱ってきていることは留意しておくべきだろう。相互のつながりの重要なものは本文書第6節、一連の様々な手引きの相互関係の枠組みに示してある。

20.条約の水関連の手引きが、水の恩恵/サービス及び水資源管理に関して、水部門の中核的な政策を策定し実施することを誘導もしくは義務とすることを意図したものではないことに留意しておくことは重要だ。「水部門」との関連性を意識したものではあるが、意図されたものはむしろ、湿地生態系の管理に責任を持つ部署及び機関を中心に手引きを提供しようというものだ。

21.このような手引きは、湿地部門による水部門に対する理解を促進するとともに、その逆による理解をも促進させ、水部門と湿地部門の協力関係を支えるはずである。

22.これら二つの部門の相互理解と協力関係の改善の目標は2つある。すなわち、湿地生態系の保護と賢明な利用、そして水資源による生態系に依存する広範な恩恵/サービスを保護し維持することである。

23.ラムサール条約の範疇と使命は、水界、地下、そして沿岸の海洋湿地生態系に限定されており、水循環のすべての構成要素(すなわち、大気圏、地表、水界、地下、海域)を含んでいるわけではない。しかしながら、条約の水関連の手引きは、何らかの形で水循環に影響を与える他の条約、枠組み、イニシアティブ、及び活動を考慮に入れ、それらと統合される形で取り組まれるようにしなければならない。

24.広義の生物物理学的環境は、海洋環境、地表環境(土壌層位[soil horizon]の不飽和層を含む)、水界環境、地下環境(帯水層、洞窟系、土壌層位の飽和層を含む)、そして大気圏環境からなっている。

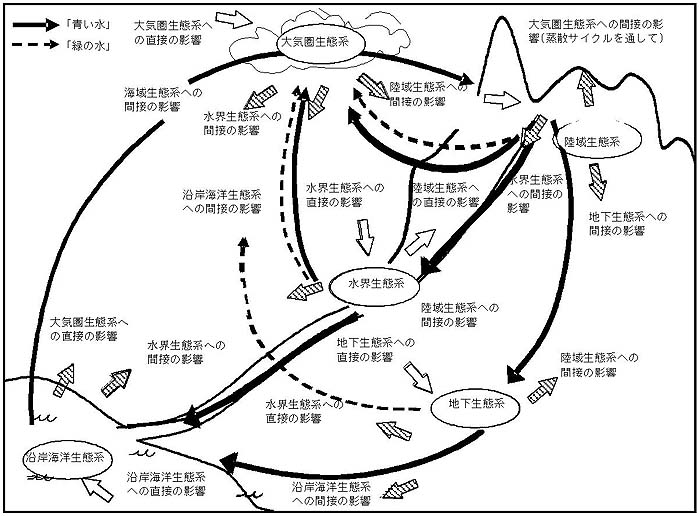

25.水循環(図1)は広義の環境のこれらすべての構成要素を結びつけており、このことは水資源が、水そのものを通して、広義の環境の他の構成要素(土壌、バイオータ[biota]、植生、大気等)に結びつけられていることを意味する。

図1:水循環の各相 環境構成要素と水循環において「ブルーウォーター(青い水)」と「グリーンウォーター(緑の水)」と言われる水構成要素との関係を表している。ここで、「ブルーウォーター」とは物理学的過程によって制御されるすべての水を指し、「グリーンウォーター」とは植物の蒸発散作用など生物学的過程によって影響を受ける水を指す。水界生態系は地表水によるすべての水系、すなわち河川、内湖沼沼沢地、湿原、河口域及び地下水系をも含むことに留意。WRC (2004)[1]より。

26.水循環の異なる相に対応して、水自身は環境の中で様々な形で現れる。

27.水循環の各構成要素の内部、および要素間には生物物理学的、生物化学的、生態学的なつながりがある。生態学的プロセスは水循環の調整に決定的な役割を果たしており、また生態学的プロセス自体、水循環の中で起こる生物物理学的、生物化学的プロセスから影響を受ける。ここで、水循環の構成要素内部および要素同士のつながりを決定するにあたって、生物多様性の構造的、機能的、構成要素的な側面が、いくつもの異なる規模で様々な役割を演じる。さらに、水循環のなかで起こる生態学的機能と生態学的プロセスは、それと結びついた社会システムの部分をなす人間に影響を与えると同時に、人間活動から影響を受けている。

28.水循環における水はまた、土地、水、湿地に対する自然及び人為的な変化のプロセスによって影響を受ける。これらの影響は、主に水循環の「ブルーウォーター」の要素に影響を与える景観の地形と形態の変化、または浸透と蒸発散の割合とパターンへの影響を通じて主に「グリーンウォーター」に影響を与える植生と被覆率の変化による。

29.土地環境と水環境における変化は、水循環の中で移動する水の割合とどのような通路を通るかに影響を与え、また、様々な場所において様々な形態の水の質にも影響を与える。

30.図1において水循環の各構成要素(大気圏、海域、水界、陸域、地下)の内訳をやや単純化して示しているが、ここでの重要な点は、水循環の一つの構成要素を攪乱したり通常の状態から逸脱させたりすると、それが自然のものであるか人為による直接的影響の結果であるかを問わず、陸域、水界、海域の構成要素への間接的な影響を通じて波及していくということである。図1は、フィードバックによる連環や高次での影響の現実に起きうる複雑さを示すことなく、この点を示唆するものとなっている。

31.水循環と広義の環境とのつながりは双方向的である。環境の水以外の側面に対する直接的影響が水に影響を与えることもあり一方、水に対する直接的影響(取水や廃棄物排出等)が広義の環境に影響を与えることもある。

32.ほとんどの国において、これまでの伝統的な水担当部署では水をまず商品とみなしている。この観点からいうと、水は生態系によって提供され、生態系において不可欠なものであるとしても、通常ダム、ポンプ、パイプ等何らかの社会基盤を通して人々に供給される。水はしばしば、水が得られる生態系の外において農業生産、工業生産、エネルギー生産あるいは人々による消費のために利用される。

33.水を商品として管理する従来のやり方の問題点は、蛇口をひねればとりあえず必要な水は得られるということ以外で、人々が水に求める価値というものが、水が健全かつ機能をきちんと果たしている生態系の構成要素となっていることに依存している点だ。それゆえ、水の供給とその供給の源泉である水資源との間の、より良いつながりを築く必要がある。

34.自然の水の流れから水を引いて利用することに加えて、人間は生態系の不可欠な部分として様々に水を利用している。食糧及び繊維や木材製品供給の維持、運搬、レクリエーション、文化的精神的活動の支え、ある種の廃棄物の浄化と除去等がこのような利用の例である。

35.生態系、特に水が決定的または主要な構成要素となっている生態系は回復力があり、ある程度の影響、例えば取水、食糧および繊維資源の消費、廃棄物の排出、生物物理学的及び生物化学的鋳型の改変等には耐えることができる。

36.とはいえ、このようなかく乱には限度があり、それを超すと生態系の構造と機能が不可逆的に変わってしまい、良質な水の供給量の予測可能性であるとか、魚類資源の一定量確保等、それまで生態系が提供してきた恩恵/サービスの質、利用可能性、範囲が変化して修復できなくなる。

37.生態系の恩恵/サービスのこのような変化は不可逆的であり、対処することは非常に困難である。

38.湿地もまた水に依存していることからすれば、湿地が生態学的に機能することの維持に必要な水の量と質についての情報が必要である。

39.人間活動は水循環の様々な場所で生態系に影響を与えており、それゆえ水そのものにも影響を与える。したがって、水部門では、自然な水の流れの中と外での利用どちらにおいても、水の恩恵/サービスをを維持するために生態系管理に沿ったやり方で水資源を管理する必要がある。

40.政府と行政の観点からすると、このためには環境部門、水部門、そしてその他の関連部門の間の人為的な境界を取り除くか、または環境、水、およびその他関連部門の間の極めて緊密な協力が必要となる。協力して管理を行うという課題がきわめて重要になるのはまさにここであり、責任を有する担当省庁は水循環全体を通じて水の管理のための共通目標を共有しなければならないし、それに沿って行動しなければならない。さもなくば、彼らの取組は最善の場合でも効果の劣ったものにしかならず、最悪の場合には、利害が対立することになる。

41.これら共通目標は、水資源に依存する人々と社会によって大部分が決められなければならない。そのために水資源の管理は、水問題の計画策定と意思決定において市民社会の声が不可欠なものとなるように、制度上の構造と手続きが確立された上で実施されなければならない。

42.ラムサール条約の初期の焦点は、正式名称が示すように、『特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地』を保護することにあった。しかし、条文の中ではすでに『人類とその環境とが相互に依存していること ... 水循環を調整するものとしての湿地の基本的な生態学的機能』、及び『湿地が経済上,文化上,科学上及びレクリエーショシ上大きな価値を有する資源であること』を認識していた。

43.人々の福祉、湿地生態系の機能、そして水との間の基本的つながりというこの認識の上に立って、時間とともに条約の役割とその範疇は進化してきた。このことは、湿地の「賢明な利用」原則に関連したたくさんの知識と手引きが条約を通じて提供されてきたこと、そしてより最近では(1996年のCOP6以降)、ラムサール条約湿地リストに掲載された少数の個別湿地はそれぞれ自己完結した生態学的単位であるという見方を超えて、惑星、大陸、超国家的、流域といったどの規模における水循環に当てはまるかにかかわらず、全ての湿地は究極的に重要であり、水循環の調整そして人間社会への恩恵の提供において果たしている役割があるという見方に向けた先進的な取組に反映されている。

44.この取組は、「持続可能な開発委員会(CSD)」において、河川流域管理(RBM)をその主要な要素とする「統合的水資源管理(IWRM)」を支える観点として広く周知されてきている。さらに、IWRMは、『2005年までに統合的水資源管理および水効率性の計画を策定する』という、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)」(WSSD)で採択された「ヨハネスブルグ実施計画」の目標の一つ(段落25)である。

45.原則としてIWRMは、長期的な持続可能性のために資源基盤を保護することと、短期から中期の社会経済的発展の必要性を満たすために資源基盤が提供する恩恵/サービスを利用することとの間の均衡を模索しようという取組である。

46.IWRMの取組では、水資源利用の恩恵は、自然の水の流れの外へ水を引いて取水することのみに限らず、健全に機能する水界生態系がもたらす他の多くの恩恵/サービスをも含むことが前提となっている。これらの水界生態系は、他の構成要素(大気圏、陸域、海域)による生態系もまた健全に機能する水循環の中で支えられる必要がある。したがって、IWRMは大気圏、陸域及び海域の生態系要素の計画策定と管理のための取組と連続的につながっていなければならない。

47.このことは、沿岸域湿地の管理と利用に関して、水循環の中での決定的な結びつきとして沿岸域湿地の重要性を認識するやり方で行われるようにするため、淡水と海水の接する場所では、IWRMの取組を「統合的沿岸域管理(ICZM)」に整合させることを意味している。

48.海洋及び淡水生態系のどちらも沿岸生態系の健全性と生態学的特徴にしばしば依存しているため、沿岸湿地は水循環の中で特に重要な構成要素である。

49.湿地生態系とそれがもたらす恩恵/サービスを保護することは、人類の利益のための水資源利用が確実に持続的なものであるようにするためには欠くことができない。IWRMの取組では、困難ではあるが保護と利用との間で動的な均衡を達成することが重要であると認識することになる。水資源保護のための戦略と水資源利用のための戦略は相互依存的であり、恩恵/サービスを最適にし、かつ持続させるためには、両者が同じように効果があり効率的でなければならない。

50.ラムサール条約は、機能を果たす湿地生態系を効果的に維持することを目的とした一連の仕組みと技術的手引きを提供し、それによって前述したIWRMの均衡の生態学的側面に貴重な基盤をもたらすことに役立っている。

51.湿地の生態学的機能を維持するための、水の配分と管理に関する決議Ⅷ.1に付属した手引きは7つの原則を挙げている。これらの原則は条約がこれまでに採択した政策文書の分析を通じてだけではなく、他の国際的な団体やイニシアティブが策定したIWRM原則も参照して定義されたものである。

52.これらの原則は条約の水関連の手引きの全てにあてはめることができる。これをBox1に示す。

53.これまで採択された条約の手引きのほとんどすべては、条約の主要な三本柱の一つである湿地の賢明な利用という包括的な枠組みの中にすっきりと収まる(決議Ⅸ.1付属書A「湿地の賢明な利用及び生態学的特徴の維持のための概念的枠組み」参照)。

54.ラムサール条約の一連の技術的手引きをきわめて簡略化して分類すると、1)中核となる水関連の手引き、2)水に結びつけられるか水関連の項目を含んでいるその他のの手引き、に分けることができる。(この見方はかなり「水を中心に」すえて見た条約の捉え方であるが、この見方によって、既存の様々な技術的手引き文書とその目的全てについて、それらが個別にもつ、あるいは組み合わされてもつ重要性を損なおうとするものでは全くない。)

55.一連の水関連の手引きは以下の3つのテーマを取り扱う。

ⅰ)科学技術的ツール 湿地生態系の水に直接関連した側面の管理(先住民の知恵の体系を含む)を支援するために必要となる。

ⅱ)水管理の政策・統治[governance]・制度面 これらの要素が一般的には、湿地生態系において見られる人々の水との相互作用の性質を決定したり影響を与えたりするからである。

ⅲ)計画策定と管理の枠組み等の統合的枠組み 地域レベルから河川流域レベル、そして集水域レベルにおけるものであり、湿地の賢明な利用を支えるために利用可能な最善の知識を用いる過程に、人間社会が必要とするもの、価値感や願望をこれまで以上に組み込むようにし、そうすることによって水資源の持続可能性を高めるものである。

56.これら3テーマは、広範な湿地の問題を扱ったり水に言及している条約の他の手引き文書の中においても、簡単にまたは間接的に触れられている。例えば、湿地の水文学的環境は湿地の生態学的特徴の定義の一部であり、従って生態学的特徴に関する手引きには、湿地の水に関連した側面への言及がいくつかある。

57.Box2は、条約に現在ある手引き文書のうち水関連で中核となるものを示しており、COP9で採択された手引き、「ラムサール技術報告書」として科学技術検討委員会(STRP)が準備中のもの、そして現行の手引きに欠けており将来STRPが作業すべき優先事項として提案されているものが含まれている。

58.図2aに提案されている一連の水関連の手引きの全体像を示す。既存の水関連の手引き(図2aと2bの青いボックス)には不十分な点が顕著となっている。これは、この分野におけるSTRPの業務計画が優先的な課題に取り組むための専門家の存在と資金確保の状態によって大きく左右されてきたことによる。欠けている事柄のいくつかはCOP9で議論される新しい手引き(図2a,2bの緑のボックス)で扱われる。水関連の手引きにおける重要な欠落点を埋めるために、今後STRPの優先事項となる可能性の高いもの(オレンジ色のボックス)も図2aと図2bに示した。

59.水関連の手引きは条約の他の技術手引きとの一貫性を図ることも必要であり、図2bは、他の手引きの中で間接的に水を扱っているもの、そして条約の手引き全体の中で水問題の扱われ方が一貫性をもったものとするために、更新または改訂が必要な他の手引きを示している。

60.これまでに採択された決議と勧告を、それらを支持する技術的手引き資料と共に以下に概説する。COP9において採択された手引き、そして今後策定される可能性の高い手引きも図2a及2bに示してある。このリストは新しい決議と手引きが採択されるたびに定期的に更新し、締約国が利用しやすいものとする。

61.既存の戦略的決議及び手引き(COP9で採択されたものを含む)は以下の通りである:

62.ラムサール条約「ツールキット」に入っている現行の科学技術的ツール(COP9で採択されたものを含む)は以下のとおりである:

63.湿地及び水の政策、行政及び制度面に関する既存の手引き(COP9で採択されたものを含む)は以下のとおりである:

64.流域規模における計画立案と管理のための現行の枠組み(COP9で採択されたものを含む)は以下のとおりである:

65.この文書で説明されている統合的枠組みは十分に完成されれば、条約の一連の水関連の手引きの様々な要素に対する「ロードマップ」を提供し、そして水関連の手引きと湿地生態系の保護、管理及び賢明な利用に関する条約の他の手引きとの結びつきを示そうとしたものである。今後新しい知見と情報が明らかになるにつれて、これら一連の手引きには詳細な技術的付属書が追加され、また個々の付属書は、改訂されるか、より詳細となったものに置き換わっていくかも知れない。一連の手引きの中で不足していると確認された点やより詳細な注目が必要である分野は、STRPの業務計画に組み込まれることになるであろう(決議Ⅸ.2付属書1及び2参照)。

66.この枠組み(本文書)は、3年ごとにSTRPが取り組む優先事項に従って、締約国による採択のため、追加の決議と水関連の手引きに組み込まれるべき要素が整うたびに、定期的に更新されるものと考えられている。

| 現行の手引き | STRPが2003−2005年に作成した手引き | STRPの将来の優先事項となる可能性があるもの | ||

|---|---|---|---|---|

| 科学技術的手引き | ||||

| 水の配分:管理。決議Ⅷ.1及び付属書、ハンドブック第12巻(第2節) | 水の配分:環境要素としての水の要件の決定および実施のための方法論(「ラムサール技術報告書」) | → | 水の配分:決定及び実施の追加手引き(河口域、沿岸域、非内陸性湿地) | |

| ↘ | 水の配分:決定及び実施に関する分析例と事例研究(すべての湿地タイプ) | |||

| 地下水:湿地の生態学的特徴を維持するための地下水管理の手引き(決議Ⅸ.1付属書Cⅱ) | → | 地下水:湿地と結びついた地下水管理のための詳細な技術的運用手引き(2巻組) | ||

| 水質:湿地生態系における水質管理、湿地生態系保護のための水質の要件、湿地に対する水質の影響の管理と緩和 | ||||

| 貯水池と人工湿地:世界ダム委員会(WCD)の手引きに言及された下流域への影響(決議Ⅷ.2) | → | −−−−−−−−−−−−−−−→ | → | 貯水池と人工湿地:水資源管理における賢明な利用 |

| 政策・行政・制度面 | ||||

| 水の配分:法律と政策面。ハンドブック第12巻第2節に若干の手引きがある | 2003−2005年は特に成果物なし | 中核となるもの以外の手引きにおける水部門の法律・政策・制度に関する検討及び強化(ハンドブック第2巻と第3巻) または以下: | ||

| 河川流域管理(RBM)の手引き:決議Ⅶ.23(付属書)及びハンドブック第4巻で扱われている法、政策及び制度面 | 上記または以下の いずれか: 水管理と湿地生態系の相互依存性を適切に取り扱った水部門の政策策定に関する新しく中核となる手引きの提供 | |||

| 計画策定の枠組み | ||||

| 水の配分:決議Ⅷ.1(付属書)及びハンドブック第12巻(第1節) | ||||

| RBMの手引き:決議Ⅵ.23、決議Ⅶ.18及びハンドブック第4巻 | → | RBMの追加手引き:順序付け、運用上の詳細、事例研究分析のためのひな形(決議Ⅸ.1付属書Cⅰ) | → | RBM事例研究の特定、分析、経過追跡及び報告 |

| 水資源開発計画:WCDの原則(決議Ⅷ.2) | 気候変動:計画策定、水資源管理及び環境フローにとっての意味 | |||

| 統合的沿岸域管理:決議Ⅷ.4及びハンドブック第13巻 | ||||

| 現行の手引き | STRPが2003−2005年に作成した手引き | STRPの将来の優先事項となる可能性があるもの | ||

|---|---|---|---|---|

| 科学技術的手引き | ||||

| 生態学的特徴(生産物としての水の供給)及びその変化の評価。決議Ⅵ.1、決議Ⅷ.10、ハンドブック第8巻 | 目録、評価及びモニタリングのための統合的枠組み(決議Ⅸ.1付属書E) | ↘ | ||

| 条約湿地の指定、湿地のタイプと機能、特に水文学的機能の特定。ハンドブック第7巻 | 河川流域レベルにおける条約の効果の指標(決議Ⅸ.1付属書D) | → | 個別湿地レベル及び河川流域レベルにおける生態学的特徴及び湿地管理の指標を含む、生態学的特徴の水関連の側面のモニタリング及び評価 | |

| 目録の枠組み。決議Ⅷ.6及びハンドブック第10巻 | ||||

| 環境影響評価(EIA)の手引き(流域規模:生物多様性には水文学と陸水学を含む)。決議Ⅷ.9、ハンドブック第11巻。 | ||||

| 政策・行政・制度面 | ||||

| 湿地政策の策定:勧告6.9、決議Ⅶ.6及びハンドブック第2巻の指針 | → | −−−−−−−−−−−−−−−→ | → | 水管理と湿地生態系の相互依存性に適切に対応できる水部門の政策策定のための追加/補足的手引き |

| 災害と干ばつ:水の分配に対する意味。決議Ⅷ.35 | → | −−−−−−−−−−−−−−−→ | ↗ | |

| 法及び制度:決議Ⅷ.7とハンドブック第3巻 | → | −−−−−−−−−−−−−−−→ | → | 水部門の法及び制度:ハンドブック第3巻用の具体的な追加手引き |

| 参加型管理と広報・教育・普及啓発(CEPA):勧告6.3、決議Ⅶ.8、決議Ⅷ.36及びハンドブック第5巻、第6巻 | ||||

| 計画策定の枠組み | ||||

| 湿地の管理:ハンドブック第8巻の中の統合的河川流域管理(IRBM)に関するいくつかの手引き | ||||

| 戦略的環境影響評価(SEA):生物多様性の計画立案への統合。ハンドブック第11巻 | → | SEA/EIA及び脆弱性評価に関する追加手引き:決議Ⅷ.9 | ||

| 沿岸域管理:勧告6.8、決議Ⅶ.21、決議Ⅷ.4、決議Ⅷ.32、ハンドブック第13巻 | 賢明な利用に関する概念的枠組み(決議Ⅸ.1付属書A) | → | 賢明な利用の手引きの更新 | |

| (国境をまたぐ河川流域における)国際協力:決議Ⅶ.19、ハンドブック第9巻 | ||||

| 農業、湿地および水資源管理:決議Ⅷ.34 | → | −−−−−−−−−−−−−−−→ | → | 農業部門における湿地生態系管理の優れた実践例 |

| 泥炭地管理:決議Ⅷ.17及びハンドブック第14巻 | ||||

| 気候変動:気候変動による水循環への影響。決議Ⅷ.3 | ||||

原注1.WRC (2004). 「Investment Strategy for the Crosscutting Domain: Water and the Environment.(横断領域のための投資戦略:水と環境)」Water Research Commission Report(水研究委員会報告)No. KV148/04. Pretoria, South Africa. 12pp + appendices. http://www.wrc.org.za からも入手可能 [編注]WRC Report No.: KV 189/07 (June 2007) "Investment for the Water Research Commission cross-cutting domain: Water and the environment" [on-line] http://www.wrc.org.za/downloads/report%20lists/web%20rpts/ecosyst/KV189.pdf (1.1 MB) に改訂されており、No. KV148/04 はもはや掲載されていない。

原注2.Falkenmark, M. (1999). 「Competing freshwater and ecological services in the river basin perspective - an expanded conceptual framework. (河川流域の視点における淡水と生態学的サービスの対立−概念的枠組みの拡張の試み)」 Proceedings of the SIWI / IWRA Seminar "Towards Upstream / Downstream Hydrosolidarity". (SIWI / IWRA セミナー会議録「河川上流域・下流域の連帯に向けて」) Swedish International Water Institute, Stockholm. [編注][on-line] http://www.siwi.org/documents/Resources/Reports/Report5_Towards_Upstream_Downstream_Hydrosolidarity_1999.pdf (3.1 MB)。

[ PDF(472㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_C.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_C.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexc_j.htm

Last update: 2008/06/25, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).