|

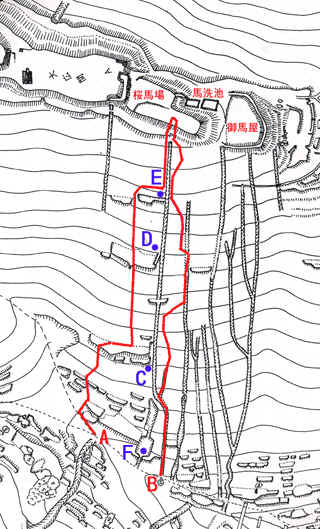

清水谷の浅井屋敷跡から桜馬場の間には、計9本もの竪掘りが築かれており、最も長いところで、麓から先端は山城にまで達しており総長は約300mにもなります。

何としてもここで敵の侵攻を食い止めたかった浅井の思いが、幾重にも築かれた竪掘り群を見ていると伝わって来ます。

小谷城絵図には、お屋敷~桜馬場間の中程に井筒郭が描かれており、この郭を見つけることも今回の課題だったので、コースはC,D郭沿いに伸びる一番左の竪掘りを選び、赤いラインをAからBへと登りました。

|

<その結果は・・・>

この竪掘沿いには、大きな郭が付設される形で配置され、9本の竪掘りの中で、他とは異なった構造である事に気付きました。

大手道とまでは言えないものの、屋敷跡からの最短連絡通路だったのではないか?

①竪掘りとしては、掘底が浅くその機能が果たせ無い、麓のB地点では明らかに山道に変化している。

②C,D郭に面する部分には土塁が築かれているものの、虎口らしき構造が見られる。

③この竪掘りに面した、または付近に石積み遺構が集中し、常日頃から通路として機能し人の往来が有ったのではないか?

④縄張り図には描かれていないが、竪掘がD郭の所で道幅約1.5mの山道と交わり、交差点の様な構造の箇所である。

この山道は斜面伝いに清水谷口の方向に続いていましたが、途中で消失していました。

⑤縄張り図と小谷城絵図、遺構の規模や位置から見てCの郭が井筒郭と思われる。

⑥往時の遺構か疑わしいが、Fの遺構はかなり大きな貯水池槽の役割を果たしている。麓から20mの所でせき止められて、今日は枯れていたが水量の多い時にはかなり水量を蓄える事が出来る。石積みも築かれていて石のサイズも50×40cm位と極めて大きい。

C郭の隅角に残る石積み |