![]()

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

アジア太平洋地域における湿地保全のための国際協力の枠組みを提供する水鳥の渡り:その取り組みのこれまでとこれから:

勧告7.3 アジア太平洋地域における渡り性水鳥保全に関する多国間協力宮林 泰彦,国際湿地保全連合日本委員会 ガンカモ類フライウェイオフィサー(2001年4月,8月更新)

|

概要 アジア太平洋地域を渡る水鳥がその一年の生活環において移動しながら生息する各国各地の湿地環境をトータルに保全することによってはじめてその水鳥個体群を保全することができます.その結果として,各々の湿地の生物多様性を確保することが可能になります.一方,特にアジア太平洋地域では,移動性野生動物種の保全に関する条約(ボン条約)の加盟国が少なく,本来ボン条約によって実現されうるアジア太平洋地域の渡り鳥の保全の取組みが遅れています. ラムサール条約は湿地を保全する条約であり,水鳥を保全する条約ではありませんが,環境条約間の協力関係の構築が第7回締約国会議までに進展し(またその後も発展しており),そのひとつであるボン条約とラムサール条約との協力関係もあとおしして,ラムサール条約は,アジア太平洋地域を渡る水鳥とその生息湿地を保全を進めようとするこの『アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略』を支援しています. 1996年の第6回締約国会議では,勧告6.4によって,1996年から2000年までの5年間の取組みを提案する『戦略』が採択されました.1999年の第7回締約国会議では,前5年間に続けて,次の2001年から2005年の取組みをさらに発展させるように構築することを推奨するこの勧告7.3が採択されました. この勧告を受けて,はじめの『戦略』から一貫してこの取組みを支援しているオーストラリアと日本の環境省が中心になり,2000年には沖縄でワークショップが開かれて2001年からの『戦略』が策定されました.1996年からの『戦略』のもとに東アジア地域からオーストラリア地域にかけてのシギチドリ類,ツル類,ガンカモ類の重要生息地ネットワークが1999年までに発足し,それらの今後の発展が期待されています.加えて2001年からの取組みでは中央アジアから南アジアにかけての取組みや絶滅のおそれのある水鳥に対する取組みを進めてゆくことが提案されています. 琵琶湖はガンカモ類の重要生息地ネットワークに参加しています.このような国際的な枠組みに各々の湿地の地元レベルが参加することによって,その地元レベルでの活動が世界につながっていることを認識することができ,また世界に貢献できる地元レベルでの活動を進めてゆくことが世界から期待されているわけです. |

|

勧告の背景と意義 1994年12月に,釧路で日本の環境庁(現環境省)とオーストラリアの環境省が共同で渡りをする水鳥の保護に関する国際ワークショップを開きました.ワークショップでは,アジア太平洋地域を渡るシギチドリ類を中心とした水鳥の渡りなどの生態や個体群の動向,生息地の状況等に関する情報交換と,この地域の水鳥の保全を進める方法論について議論が交わされ,「釧路イニシアティブ」という勧告文書にまとめられました.それには,大きく3つの課題が提案され,作業が開始されました. |

| 釧路イニシアティブでの課題 | 2000年までの進捗状況 | |

| 1. | この地域の国際協力を進めるための機構の強化. | アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略の策定と同保全委員会の設立:1996年,ならびに種群ごとのワーキンググループの設立:シギチドリ類1996年,ツル類1997年,ガンカモ類1999年. |

| 2. | 水鳥にとって国際的に重要な地域の重要生息地ネットワークの設立. | シギチドリ類:1996年,ツル類:1997年,ガンカモ類:1999年発足. |

| 3. | 多国間水鳥保全協定の策定. | 今後の課題 |

より詳しく

|

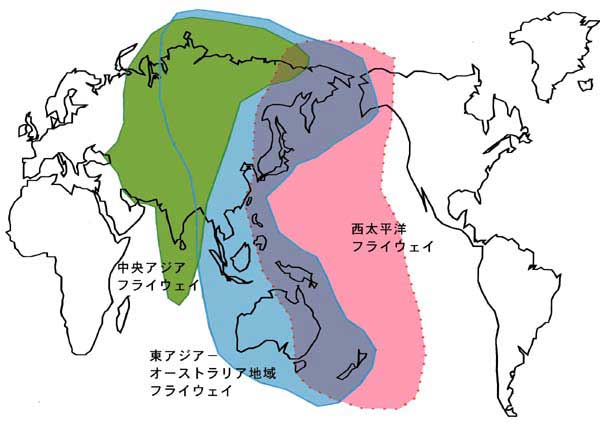

同時にこのとき,アジア太平洋地域でははじめてのものとなる,シギチドリ類の重要生息地ネットワークが発足しました.このあと,1997年にツル類の,1999年にガンカモ類の重要生息地ネットワークが発足しました.ただし,これらの重要生息地ネットワークは東アジア地域〜オーストラリア地域にかけてのもので,まだ中央アジアフライウェイと西太平洋フライウェイをカバーしていません.  アジア太平洋地域の水鳥の渡りの経路(フライウェイ) |

|||||||||

より詳しく

|

この勧告を受けて1999年11月から,2001年から2005年にかけての取り組みを進めるための新しい『戦略』の準備作業が開始されました.MWCCが準備した,新しい『戦略』と3つの種群についての行動計画の案文について議論し,最終化するための国際ワークショップが2000年10月に沖縄県那覇市で開催されました(『渡り性水鳥とその生息地保全に関する沖縄ワークショップ』).ここで最終化された案文は関係各国政府へ回覧され,各国からの意見を盛り込んで,2001年1月に開催された国際湿地保全連合アジア太平洋評議会において採択され,その活動が開始されました. 『戦略』では,2001-2005年の5年間に次のような活動に取組むこととしています

|

|||||||||||||||

|

より詳しく

関連する今後の催し等

|

日本における取り組みと課題 1994年の釧路ワークショップは日豪渡り鳥条約のプログラムとして組まれ,オーストラリアが関心の高いシギチドリ類に加えて,ツル類とガンカモ類が日本側から提案されたようです(筆者はこのワークショップに参加していないので詳しくは知らない).その結果として,シギチドリ類の重要生息地ネットワークはオーストラリア環境省が中心に,ツル類とガンカモ類については日本の環境省が中心になって推進してきました. シギチドリ類については,オーストラリア・シギチドリ類研究グループという大きな研究者グループが長年にわたって活動を進めてきており,さまざまなノウハウや技術の蓄積をもったこのグループの強力な支援の裏づけと,オーストラリア政府の豊かな資金援助とともに,重要生息地ネットワークの活動が進めれられています. また,ツル類については,(財)日本野鳥の会が中心となり,国際ツル財団やバードライフ・インターナショナルの支援を得ながら進められています.ガンカモ類については,雁を保護する会が中心となり,国際湿地保全連合/IUCN(国際自然保護連合)種の保存委員会の専門家グループ(関係するものはハクチョウ類,ガン類,カモ類,海鴨類,絶滅のおそれのあるガンカモ類の5つのグループがあります)やロシアを中心とするの東欧・北アジアガン類調査研究グループと連携をとって進めています. 課題1.日本の環境省がこの取組みを支援するための資金をより大きく確保できるように,重要生息地ネットワーク等にかかる日本での活動の成果を着実に蓄積し,またそれを社会に還元してこのような活動の意義が社会に認められ社会から支援されるように努力することが大切ではないでしょうか.また,活動に参加する各機関・団体もそれぞれが資金を確保できるように全体として努力することも必要でしょう.ボン条約に日本が加盟できるように関係者が努力することも,そのような可能性を高めることができるかもしれません. 課題2.それぞれの種群の活動を支援する体制を築き上げること:それは,研究者のネットワークの形成であり,またそのネットワークによる情報の集積とそれの重要生息地への提供,不十分な知見や技術の見きわめとそれを克服できるようなプロジェクトづくりとその実践などが挙げられるでしょう.ガンカモ類ではガンカモ類重要生息地ネットワーク支援・鳥類学研究者グループ(JOGA)が1999年より活動を開始していますから,その活動の進展に努力するとともに,将来的に東アジア地域あるいはアジア太平洋地域レベルへそのネットワークを,そしてその活動を広げてゆくことが課題でしょう. 課題3.シギチドリ類,ツル類,ガンカモ類の他の種群についてはどのようにアプローチすることができるでしょうか.このことは,2001年からの『戦略』の策定過程においても議論になりました.その結果,まずは絶滅のおそれのある水鳥,すなわち保全の取組みの優先度の高い種から「行動計画」をつくり保全に取組んでゆこうということになりました.『戦略』で名前を挙げられているのは,クロツラヘラサギやコウノトリ,ズグロカモメです.これらはすでにさまざまな団体で取組まれているものでもありますので,この『戦略』のもとに連携を高めてゆくことが大切だと思います.また,ここに名前があがっていないものについては,それに関係する国際湿地保全連合/IUCN種の保存委員会の専門家グループなどの国際的なネットワークを通じて,また各国各地のNGO等と連携をとってその保全への取り組みを『戦略』のもとに進められるように着々と準備してゆくとよいのではないでしょうか. 課題4.このような枠組みを各々の湿地の地元レベルではどのように活用できるでしょうか.琵琶湖はガンカモ類の重要生息地ネットワークに参加しています.これは琵琶湖がガンカモ類にとって国際的に重要な生息地であるということが世界的に認められているという証しです.従って,琵琶湖のこの国際的重要性を将来世代にわたって確保するための保全の活動は,すなわち世界に貢献する活動であるという認識を持つことができます.また逆に世界からどのような活動を期待されているのかという点もアンテナを伸ばして的確にキャッチして取組みを考えてゆく必要があるでしょう.たとえば,決議VII.19「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」にはこの重要生息地ネットワークが登録された湿地間の交流や情報交換に基づく保全部門の能力向上や研修の機会の提供を期待していることが記されています(第2.4節).このような観点をもってさまざまな関係者が協力しあいながらアイデアを出し合って取組みを進めてみてはいかがでしょうか. |

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

Copyright (C) 2001 Ramsar convention's group for Lake Biwa . All rights reserved.