|

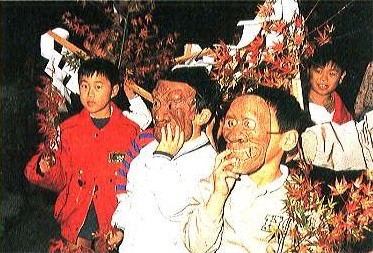

祭に火を焚く行事は、地方的にも季節的にも全国的に多く、小正月の左義長・春のお松明・盆の柱松等があります。お祭りに火を焚くのは、神さまをお招きするお祭りで、神さまは、この火を目じるしに降臨なされるものと、古くから考えられていたのです。とくに、酒井神社の大火を焚く御火焚は、冬至に行われるのですから、さらに、日の恵みの感謝とさらなる復活を期待して、祈り待つという意味が強いのです。 十一月二十二日、夕刻三時ごろ神社に集った子供たちは、手に手に御幣をささげ、その中の二人は、面で顔をおおい、 まいどこまいどこ わら三把出さんもんは ツラに毛が一杯ハヨハヨヨー と唱えながら、梵音堂の旧社地へと向います。そこで楓の枝をとり、再び町中を唱えまわり神社にそれを持ち帰って神前にお供えするのです。 翌日早朝、社の境内で藁を焚き、この行事は終ります。この神事を子供たちにまかせているのも、左義長が主として少年の管理によって行われることと、軌を一つにしているのでしょう。もっともこのことは、子供は神に近づきやすいという古代からの考え方とも無関係ではありません。なお、当社ではこの御火焚神事を、子供たちが道中で唱える言葉にちなんで、「まいどこ」とよんでいます。ただ、この[まいどこ」が何を意味するか神社の縁起書・年中御祭礼記類をみても、現在ではわからなくなっています。 酒井神社は、昔、この地に酒の泉が湧出するということで、これを神聖視し、酒の精を祀る小祠に始まります。産土神としての旧社地は、今の場所から西北のさほど遠くなく、梵音堂町に残っています。現在も宗教的生命を維持しつづけており、「まいどこ」神事で子供たちが旧社地に出かけて行くのは、この神社のご祭神を勧請することを意味します。これは一種の神迎えであります。そのためにも、御幣は必要なのであり、楓の枝には神が降臨されることを意味します。 このまいどこの面は、一方は口を開き他方は口を閉じている。いわゆる阿吽の一対をなします。この一対の性格は、神社の阿吽の狛犬・寺院山門の阿吽の仁王にも通じ、狛犬と仁王は、ご神体なりご本尊仏を、邪気から守護するという性格をもちます。 本社から旧社地への往路はその道筋の邪気を祓うことであり、復路は目に見えぬ神さまを守護し奉っていることを意味します。 また、翌日夜明に焚く大火も、降臨した神に、来る年の天下泰平、五穀豊穣、延命息災を祈り、そして無事に神さまが昇天られることを、願うのであります。 |