1.はじめに

陶芸仲間と年1回海外へ陶芸の研修旅行をしています。

今回は釜山を拠点として慶州などへ出かけることになりました。釜山といえ

ば日本に一番近い外国の町で、日韓交流の窓口となってきた地です。

時間の制約とグループ行動の制約がありましたが、少しでも史跡を訪ねてみ

たいものだと思いました。

釜山で訪ねてみたい史跡としては、

日本人が数百人も居住していた倭館

址、倭城址(日本式の城址)、朝鮮

通信使ゆかりの施設址などが思い浮

かびます。

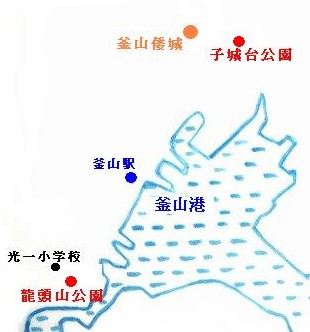

左図で、南の龍頭山公園から北の

子城台公園までの数キロ程度の範囲

を中心に、いくつかの史跡を訪ねて

みました。

2.龍頭山

先ずは龍頭山公園です。

海の近くに龍頭山という小高い丘があり、そこが現在龍頭山公園となってい

ます。この公園には高さ118メートルの釜山タワーが建っており、高さが

100メートル程の展望台に上ることができます。

.jpg)

タワーの前で、海の彼方を見据えるように立

っているのは、李舜臣の像です。李舜臣は、秀

吉が起こした文禄の役で日本軍の船団を打ち破

り、慶長の役で戦死した韓国の英雄です。

日本統治下の時代には、李舜臣像のあたりに

日本の神々を祀る龍頭山神社があったそうです。

←李舜臣像と釜山タワー

↓タワーから見下ろした広場

(中央手前に李舜臣像)

.jpg)

徳川家康は朝鮮との関係を修復し、外交、貿易を活発に行いました。

江戸時代の鎖国体制では、長崎の出島が唯一の窓だったと思い込んでいたの

は間違いだったようです。朝鮮とは正式に国交を結び、釜山には草梁(チョ

リャン)倭館という日本人居留地が設けられ、常時500人以上の日本人が

詰めていたのだそうです。倭館の敷地は、長崎の出島の20倍以上もありま

した。

タワーから見下ろした上の写真の左手、龍頭山の東側中腹に倭館があった

そうです。倭館を描いた古絵図は、期せずして現在の釜山タワーから見下ろ

したような感じです。

↓草梁倭館の古絵図

.jpg)

日本も朝鮮も、使節団の接待には莫大な費用をかけました。

朝鮮は日本の使節を接待するため、龍頭山の北西部に「宴大庁」と呼ばれた

大きな迎賓館を建てたそうです。

今回の釜山訪問にあたり、いくつかの図書を参照しました。

一番参考にさせていただいたのは、

李進熙先生著「韓国の古都を行く」学生

社、2002年10月16日増補新版・初版発行 です。

李先生は「..かつての倭館の北側を走る大庁路を西進し、南一国民学校を

訪れた。..南一国民学校の敷地は、かつて「宴大庁」とよばれる三○五間

の大きな建物があったところ。」と記しています。また「つぎに小学校の裏

側を走る坂道を越え、蓬莱国民学校を訪ねた。かつて「誠信堂」のあったと

ころで、..」とも記しています。(同書189頁)

日本に留学したことがあるという韓国人ガイドにこの本を見せ、市役所に

問い合わせてもらいましたが、急だったためか、「宴大庁址」「誠信堂址」

の場所は確認できませんでした。先生の言われる「南一国民学校」は、現在

は「光一小学校」となっているようです。

釜山タワーから北西の方向を見下ろすと、「光一小学校」と思われる学校

が見えました。

.jpg)

かつての倭館から宴大庁(現・光

一小学校)までは500メートル余

りのようです。

誠信堂はその少し奥にあったよう

です。

←宴大庁址、誠信堂址方面(左下に

光一小学校、斜めの道路が大庁路)

.jpg)

誠信堂とは、誠信外交を貫いた雨森芳洲にち

なみ、1730年に、新築して間もない朝鮮側

の役所に名づけられたものです。

雨森芳洲(滋賀県高月町出身)は1729年

から3年間、草梁倭館に赴任しました。

←誠信堂(18世紀)

3.子城台

釜山タワーから北の方向を見てみましょう。

.jpg)

右手中央に釜山港

が見えます。

その左手奥に小さな

丘(A)、さらに左

手に小山(B)が見

えます。

秀吉の朝鮮出兵の

とき、日本式の城

(釜山倭城:B と

支城:A)が築かれ

た場所です。

丘Aは子城台公園と呼ばれており、訪ねてみたいひとつでした。

実は、釜山のホテルに到着した直後、ホテルの窓を開けて驚きました。眼の

前に小さな丘が見えたのです。子城台公園でした。

.jpg) ←ホテルから見た夕刻の子城台公園

↓子城台公園ふもとから見た

釜山倭城址(手前の山)

←ホテルから見た夕刻の子城台公園

↓子城台公園ふもとから見た

釜山倭城址(手前の山)

.jpg)

子城台公園から釜山倭城址までは1キロメートル位と思われます。

釜山倭城の守りを固めるため、海に面していた子城台に支城が作られたよう

です。

かつて、江戸時代に国交が回復したときの倭館は、子城台公園と釜山倭城址

の間の子城台公園付近に設けられていたそうです。龍頭山ふもとの草梁倭館

に移ったのは1678年です。

子城台公園は高さ30メートルほどの丘です。

ひっくり返した釜の底のような形であることから、釜山という名称が発生し

たようです。現在の釜山湾は、15世紀末までは富山浦と呼ばれていたそう

です。

.jpg)

石垣は、二層に、場所によっては三層に築

かれていました。

石垣以外に日本の建築と思い当たるものは見

当たりません。

←明らかに日本式と分かる石垣

↓崩れかかっている石垣

.jpg)

丘の上に向かう緩やかな道が整備されていました

丘の上には広場があり、李朝様式の建物が建っていました。文禄・慶長の役

後、朝鮮はここを釜山鎮城とし、戦闘指揮所を設けたそうです。

私が上ったのは朝でしたが、広場では2、30人の年配の人たちがバドミン

トンやバレーボールなどに興じていました。

.jpg) ←丘の上に向かう道

↓広場でスポーツに興じる人

←丘の上に向かう道

↓広場でスポーツに興じる人

.jpg) 4.永嘉台

4.永嘉台

.jpg)

子城台へは北側から上り、南側に下り

ました。下りると東屋の屋根が眼に入り

ました。永嘉台です。

←永嘉台

↓

.jpg)

永嘉台は、日本へ向かう通信使の無事を願う儀式を行った場所です。

当初から現在のような建物があったのかどうか知りませんが、永嘉台が登場

したのは1617年頃のようです。当初はここから少し離れた所にありまし

た。

.jpg)

説明板によれば、鉄道の建設な

どの都合で消失していたものを、

2003年9月25日にここへ復

元したのだそうです。

当初の場所も、現在の場所も、

かつては波打ち際にありました。

←李朝様式の東屋

5.東莢邑城

釜山港の北方の内陸部に、東莢(トンネ)という地域があります。

歴史的にはここが釜山の中心部だったそうです。東莢の福泉洞博物館を訪ね

ました。博物館は山のふもとにあり、その山には城が築かれていたことが分

かりました。

↓東莢邑城(倍率の違う2枚の写真を

山の稜線だけを合わせて配置)

.jpg) ↑大きな建物が福泉洞博物館

(手前右に福泉洞古墳群)

↑大きな建物が福泉洞博物館

(手前右に福泉洞古墳群)

東莢邑城(トンネウプサン)で、小西行長の軍が戦闘をしたそうです。

倭城と呼ばず、邑城と呼んでいるのは(私の中途半端な調査結果での推測で

すが)もともと李王朝の城があり、日本軍としては城を築かなくても済んだ

ためだろうと思います。邑城というのは、村(邑)を城壁で囲んだ城という

意味だそうです。

.jpg)

古墳の周りを歩いているとき、数羽の

鳥が枝で囀っていました。

ガイドさんの説明によると「これはカチ

と言う鳥で、韓国で愛されています。鳴

き声もきれいです。カラスはあまりいま

せん」ということでした。

←価値あるポーズをとってくれたカチ

6.新羅窯

慶州の民族工芸村の中にある新羅窯を見学させていただきました。

歴史のある新羅土器を再現しているのは、名匠の柳孝雄先生です。

厚みが2−3ミリ程度の薄い大きな壷を、あっという間に作り上げる技術に

圧倒されました。

.jpg) ←新羅窯

↓蹴ろくろで作陶する柳先生

←新羅窯

↓蹴ろくろで作陶する柳先生

.jpg) 7.マンションなど

7.マンションなど

釜山に着いてまず驚いたのは林立するマンションです。

ほとんどが30階建て位の高層マンションです。若い女性はマンション住ま

いを好むそうです。ついでながら、今や若い韓国女性は口だけでなく腕力も

強くなっているのです、と男性ガイドが声を震わせていました。

.jpg) ←林立する高層マンション

↓

←林立する高層マンション

↓

.jpg)

慶州では古い大きな民家も見学させていただきました。

「チャングムの誓い」に登場するような風景です。あの時代は女性の地位が

極端に抑えられていたようで、最近の女性が力をつけているのはその反動な

のかも知れません。

.jpg) ←古い民家

↓

←古い民家

↓

.jpg)

釜山の魚市場で新鮮な魚や貝をさばいてもらい、堪能しました。

一番多く並んでいたのは太刀魚でした。意外なことに、太刀魚は日本から輸

入しているということでした。「釧路」と書かれたトロ箱が眼に入りました。

日本は韓国から輸入しているだけではないのだ、ということを知りました。

.jpg) ←釜山の漁港

↓漁港に並ぶ魚市場

←釜山の漁港

↓漁港に並ぶ魚市場

.jpg) 8.おわりに

8.おわりに

今回は3日間、日本語の堪能なガイドさんが運転するレンタカーで巡りま

した。仏国寺、石窟庵、国立慶州博物館、梵魚寺、海雲台、影島、ジャガル

チ市場、国際市場などを見学しました。

今回の訪問を機に、韓国の歴史と日韓交流の歴史をおさらいしてみました。

朝鮮通信使は江戸時代だけではなく、室町時代に始まったこと、さらに遡れ

ば、隋と新羅に攻められて滅亡(660年)した百済を救援するために中大

兄皇子(天智天皇)が大軍を送ったことなど、日韓の交流が長く深かったこ

とを改めて認識しました。

天皇陛下は、2001年12月の「誕生日に際して」という記者会見で、

「..桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると続日本紀に記されてい

ることに、韓国とのゆかりを感じています..」と述べておられます。

釜山から日本の対馬までは約50キロメートルです。

私たちが滞在した期間は、ぼんやりと島影が確認できただけでしたが、晴れ

た日には対馬がよく見えるそうです。

倭城址対馬隔てて春の空 てる爺

(散策:2008年2月26〜29日)

(脱稿:2008年3月31日)

P.S.<ご参考>

・

雨森芳洲と朝鮮通信使

・

祇王井川と朝鮮人街道

・

石塔寺

・

ソウルと利川陶芸村

-----------------------------------------------------------------

この記事に

感想・質問などを書く・読む ⇒⇒

掲示板

釜山で訪ねてみたい史跡としては、 日本人が数百人も居住していた倭館 址、倭城址(日本式の城址)、朝鮮 通信使ゆかりの施設址などが思い浮 かびます。 左図で、南の龍頭山公園から北の 子城台公園までの数キロ程度の範囲 を中心に、いくつかの史跡を訪ねて みました。 2.龍頭山 先ずは龍頭山公園です。 海の近くに龍頭山という小高い丘があり、そこが現在龍頭山公園となってい ます。この公園には高さ118メートルの釜山タワーが建っており、高さが 100メートル程の展望台に上ることができます。

タワーの前で、海の彼方を見据えるように立 っているのは、李舜臣の像です。李舜臣は、秀 吉が起こした文禄の役で日本軍の船団を打ち破 り、慶長の役で戦死した韓国の英雄です。 日本統治下の時代には、李舜臣像のあたりに 日本の神々を祀る龍頭山神社があったそうです。 ←李舜臣像と釜山タワー ↓タワーから見下ろした広場 (中央手前に李舜臣像)

徳川家康は朝鮮との関係を修復し、外交、貿易を活発に行いました。 江戸時代の鎖国体制では、長崎の出島が唯一の窓だったと思い込んでいたの は間違いだったようです。朝鮮とは正式に国交を結び、釜山には草梁(チョ リャン)倭館という日本人居留地が設けられ、常時500人以上の日本人が 詰めていたのだそうです。倭館の敷地は、長崎の出島の20倍以上もありま した。 タワーから見下ろした上の写真の左手、龍頭山の東側中腹に倭館があった そうです。倭館を描いた古絵図は、期せずして現在の釜山タワーから見下ろ したような感じです。 ↓草梁倭館の古絵図

日本も朝鮮も、使節団の接待には莫大な費用をかけました。 朝鮮は日本の使節を接待するため、龍頭山の北西部に「宴大庁」と呼ばれた 大きな迎賓館を建てたそうです。 今回の釜山訪問にあたり、いくつかの図書を参照しました。 一番参考にさせていただいたのは、

かつての倭館から宴大庁(現・光 一小学校)までは500メートル余 りのようです。 誠信堂はその少し奥にあったよう です。 ←宴大庁址、誠信堂址方面(左下に 光一小学校、斜めの道路が大庁路)

誠信堂とは、誠信外交を貫いた雨森芳洲にち なみ、1730年に、新築して間もない朝鮮側 の役所に名づけられたものです。 雨森芳洲(滋賀県高月町出身)は1729年 から3年間、草梁倭館に赴任しました。 ←誠信堂(18世紀) 3.子城台 釜山タワーから北の方向を見てみましょう。

右手中央に釜山港 が見えます。 その左手奥に小さな 丘(A)、さらに左 手に小山(B)が見 えます。 秀吉の朝鮮出兵の とき、日本式の城 (釜山倭城:B と 支城:A)が築かれ た場所です。 丘Aは子城台公園と呼ばれており、訪ねてみたいひとつでした。 実は、釜山のホテルに到着した直後、ホテルの窓を開けて驚きました。眼の 前に小さな丘が見えたのです。子城台公園でした。

←ホテルから見た夕刻の子城台公園 ↓子城台公園ふもとから見た 釜山倭城址(手前の山)

子城台公園から釜山倭城址までは1キロメートル位と思われます。 釜山倭城の守りを固めるため、海に面していた子城台に支城が作られたよう です。 かつて、江戸時代に国交が回復したときの倭館は、子城台公園と釜山倭城址 の間の子城台公園付近に設けられていたそうです。龍頭山ふもとの草梁倭館 に移ったのは1678年です。 子城台公園は高さ30メートルほどの丘です。 ひっくり返した釜の底のような形であることから、釜山という名称が発生し たようです。現在の釜山湾は、15世紀末までは富山浦と呼ばれていたそう です。

石垣は、二層に、場所によっては三層に築 かれていました。 石垣以外に日本の建築と思い当たるものは見 当たりません。 ←明らかに日本式と分かる石垣 ↓崩れかかっている石垣

丘の上に向かう緩やかな道が整備されていました 丘の上には広場があり、李朝様式の建物が建っていました。文禄・慶長の役 後、朝鮮はここを釜山鎮城とし、戦闘指揮所を設けたそうです。 私が上ったのは朝でしたが、広場では2、30人の年配の人たちがバドミン トンやバレーボールなどに興じていました。

←丘の上に向かう道 ↓広場でスポーツに興じる人

4.永嘉台

子城台へは北側から上り、南側に下り ました。下りると東屋の屋根が眼に入り ました。永嘉台です。 ←永嘉台 ↓

永嘉台は、日本へ向かう通信使の無事を願う儀式を行った場所です。 当初から現在のような建物があったのかどうか知りませんが、永嘉台が登場 したのは1617年頃のようです。当初はここから少し離れた所にありまし た。

説明板によれば、鉄道の建設な どの都合で消失していたものを、 2003年9月25日にここへ復 元したのだそうです。 当初の場所も、現在の場所も、 かつては波打ち際にありました。 ←李朝様式の東屋 5.東莢邑城 釜山港の北方の内陸部に、東莢(トンネ)という地域があります。 歴史的にはここが釜山の中心部だったそうです。東莢の福泉洞博物館を訪ね ました。博物館は山のふもとにあり、その山には城が築かれていたことが分 かりました。 ↓東莢邑城(倍率の違う2枚の写真を 山の稜線だけを合わせて配置)

↑大きな建物が福泉洞博物館 (手前右に福泉洞古墳群) 東莢邑城(トンネウプサン)で、小西行長の軍が戦闘をしたそうです。 倭城と呼ばず、邑城と呼んでいるのは(私の中途半端な調査結果での推測で すが)もともと李王朝の城があり、日本軍としては城を築かなくても済んだ ためだろうと思います。邑城というのは、村(邑)を城壁で囲んだ城という 意味だそうです。

古墳の周りを歩いているとき、数羽の 鳥が枝で囀っていました。 ガイドさんの説明によると「これはカチ と言う鳥で、韓国で愛されています。鳴 き声もきれいです。カラスはあまりいま せん」ということでした。 ←価値あるポーズをとってくれたカチ 6.新羅窯 慶州の民族工芸村の中にある新羅窯を見学させていただきました。 歴史のある新羅土器を再現しているのは、名匠の柳孝雄先生です。 厚みが2−3ミリ程度の薄い大きな壷を、あっという間に作り上げる技術に 圧倒されました。

←新羅窯 ↓蹴ろくろで作陶する柳先生

7.マンションなど 釜山に着いてまず驚いたのは林立するマンションです。 ほとんどが30階建て位の高層マンションです。若い女性はマンション住ま いを好むそうです。ついでながら、今や若い韓国女性は口だけでなく腕力も 強くなっているのです、と男性ガイドが声を震わせていました。

←林立する高層マンション ↓

慶州では古い大きな民家も見学させていただきました。 「チャングムの誓い」に登場するような風景です。あの時代は女性の地位が 極端に抑えられていたようで、最近の女性が力をつけているのはその反動な のかも知れません。

←古い民家 ↓

釜山の魚市場で新鮮な魚や貝をさばいてもらい、堪能しました。 一番多く並んでいたのは太刀魚でした。意外なことに、太刀魚は日本から輸 入しているということでした。「釧路」と書かれたトロ箱が眼に入りました。 日本は韓国から輸入しているだけではないのだ、ということを知りました。

←釜山の漁港 ↓漁港に並ぶ魚市場

8.おわりに 今回は3日間、日本語の堪能なガイドさんが運転するレンタカーで巡りま した。仏国寺、石窟庵、国立慶州博物館、梵魚寺、海雲台、影島、ジャガル チ市場、国際市場などを見学しました。 今回の訪問を機に、韓国の歴史と日韓交流の歴史をおさらいしてみました。 朝鮮通信使は江戸時代だけではなく、室町時代に始まったこと、さらに遡れ ば、隋と新羅に攻められて滅亡(660年)した百済を救援するために中大 兄皇子(天智天皇)が大軍を送ったことなど、日韓の交流が長く深かったこ とを改めて認識しました。 天皇陛下は、2001年12月の「誕生日に際して」という記者会見で、 「..桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると続日本紀に記されてい ることに、韓国とのゆかりを感じています..」と述べておられます。 釜山から日本の対馬までは約50キロメートルです。 私たちが滞在した期間は、ぼんやりと島影が確認できただけでしたが、晴れ た日には対馬がよく見えるそうです。 倭城址対馬隔てて春の空 てる爺 (散策:2008年2月26〜29日) (脱稿:2008年3月31日) P.S.<ご参考> ・雨森芳洲と朝鮮通信使 ・祇王井川と朝鮮人街道 ・石塔寺 ・ソウルと利川陶芸村 -----------------------------------------------------------------

この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ