|

|

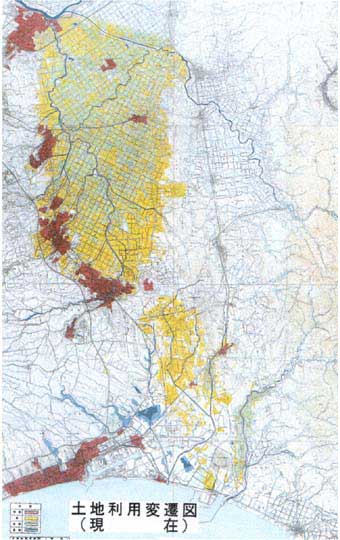

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

琵琶湖研究所所報 第18号 (2000年12月)

特集記事 水鳥の保護と湿地保全(1)

[ 92-96頁および口絵5-6頁 ]

辻井達一 |

| 北星学園大学社会福祉学部 |

ラムサール条約会議では以前からその目的とするところは,単に水鳥の保護に必要な湿地という意味においてだけではなく,湿地の持つ多様な機能においての保全と活用を認識すべきだということが議論されてきた.条約の名前はなるほど「特に水鳥の生息地として重要な湿地に関する条約であるに違いないが,そもそも条約の前文には「水の循環を調整するものとしての湿地の,および湿地特有の動植物」そして「特に水鳥の生息地としての湿地の,基本的な生態学的機能を考慮し」,「湿地が経済上,文化上,科学上およびレクリエーション上,大きな価値を有する資源である」としている.

実際,湿地の存在機能は水鳥のためのものだけではないのはもちろんであって,水鳥はそのシンボルとして位置付けられるとしたほうが当たっていよう.水鳥だけをターゲットとした湿地の保全は意味をなさない.湿地は一つの特徴的な生態系であり,生態系として捉えるならば水鳥はその頂点に立つかもしれないが全てではない.

ラムサール条約会議では再三にわたって湿地の意義は水鳥の保護に留まるものではなくてさらに広く展開して考えるべきであるとしての提案が繰り返されてきた.たとえば1993年に釧路市で開催された第5回の会議では,前年の1992年にリオデジャネイロで開催されたいわゆる地球サミット(環境と開発に関する国連会議)で採択された「生物多様性条約」に対応する「釧路声明(決議5・1)」が採択されたほか,「湿地の」生態学的な特徴に変化を生じた,あるいは生じつつある登録湿地のリストの運用」が検討された.また「賢明な利用(いわゆるワイズユース,持続可能な開発)について新たにマニュアルがつくられた(決議5・6).そして水鳥以外で湿地に依存している生物に着目する一環として,次回の締約国会議で魚類の生息地として国際的に重要な湿地を選定するための基準の検討が勧告され,これは1996年にブリスベーンで実行された.

1999年のコスタリカ・サンホセ会議ではエコツーリズムについての論議もあり,湿地の広い活用についての展開が指向されている.

こうした動きはあるものの,なおそれに対する反応は必ずしも十分ではない.たとえば実際に湿地の国際登録となるとやはり水鳥の種類や数が問題になるし,指定にあたっては必ずと言ってよいほど水産関係の反対が起きたりするのだ.

しかし,たとえば日本でも近来の登録湿地の内容と実態はかなり変化しつつあるのは事実だ.たとえば片野鴨池はまさに日本的な,水田とそこに集まるかもの関係において興味ある場というべきだが同時に古くからの伝統的な鴨猟を維持するというまことに人間臭い湿地の活用形態を特徴としている.

最近(1999)指定された沖縄・那覇の漫湖は,那覇市のほとんど中心にあって,これほどの人口集中の中でマングローブがみられるという条件はめったにあるまい.

現在,国際保護湿原への登録を目指しつつある同じく沖縄の石垣島・アンパル湿地は,水鳥もさることながら,むしろ12種におよぶ蟹の存在と,そのカニたちが学問上のことだけでなくて古くから土地の人たちに認識されており,それぞれの種の生態的特性を見事に詠い込んだ琉歌がある.湿地と地域住民との関わりを重視すべきだとする最近の条約の思潮としてはもっとも見事な例であると言えるだろう.このアンパル湿地の調査に関わった一人としては,2002年のスペインでのラムサール会議にはぜひ,その歌と踊りとを推し立てたいと思う.

もっと広く見て,たとえばマングローブ湿地の多くは水鳥もさることながらむしろそれを支えている底生生物や魚類,甲殻類においてこそ特徴的である.そしてそれらは特徴的であるだけでなくて,人間の生活を支えていることにおいて重要であるのだ.

このように生産に関係がある場合でなくても,これからはたとえばエコツーリズムの対象になる可能性がある場合なども考慮することになるだろう.

では,対象の変化に対して湿地の保全の様態は変わったのか,あるいは変わりつつあるのだろうか.たとえば釧路湿原ではかつて周辺の農地の排水を効果的にするために直線化された河川の再度の検討が考えられるようになった.アメリカではいわゆるミチゲーションの一つのかたちとして実際にまったく新たな半月湖が創られた例がみられるが,ここではそうした地形の創造ではなくて,かつての流路の再現の検討である.

一旦,造成されたものの,低い標高と排水効果が挙がらないために放棄されたり,あるいは低生産性が問題となっている農地を,再び湿地に戻そうとする試みも提案されている.これらはいずれも後に述べるように北海道開発局が検討しつつある命題だ.

1993年にアメリカのミシシッピー川流域が大きな洪水に見舞われたが,その後,セントルイス周辺では一部の冠水した農地を湿地に戻す計画が立てられた.そもそも優良な農地にはなり得なかった場所で,低生産性のところならむしろ沼や池を含んだ貯水機能を評価したほうが無理がないと言う判断が働いている.

1998年に中国で生じた広範囲にわたる洪水被害に関して,河川の流域の多くの湖沼や湿地の貯水・遊水機能の見直しが考えられたようである.これもまたアメリカの例とほとんど同じ意味を持つとみてよいだろう.おそらく中国のその後の方策は,一面的な生産拡大による土地のミスユースへの国家的な反省ともみられる.

北海道東部の霧多布湿原はラムサール・サイトであるが,従来は地元の関心はあまり高いものではなかった.ことに昆布を主とする水産業界では,湿原についてはそれを埋め立てて昆布の干場とするくらいの認識しかなかった.しかし,浜中町がトータルに産業と自然を考える立場を採り,調査と資料の蓄積に努めた結果,湿原からの海への流入水が多くの有機鉄を含んでおり,これが昆布の生育を左右することが明らかになったため,漁協も大きく関心を持つようになりつつある.

先にも少し触れたように,昨年から釧路湿原について湿原保全のためのかなり広範囲にわたる検討が行われている.これは北海道開発局が事務局になって進めているものだが,メンバーは地元の大学や博物館スタッフ,流域自治体の代表者などで,湿地の保全,回復,利用などの小委員会を持つ.利用の小委員会には川に関心を持つ市民や,カヌー,釣りなどアウトドア活動の愛好家なども含まれる.

釧路湿原はその大半が国立公園であるから,その管理については環境庁が責任を持つ.したがって保全についてのこうした検討は本来は環境庁が行うべきであろう.実際,国立公園管理計画自体は環境庁が立案している.しかし,その管理は各種の規制が主で,人も予算も少ない事務所では実地にハード面にまで及ぶことはほとんど不可能である.たとえば湿原へ影響する斜面に森林の造成を行うとか,川岸が崩れたからと言ってそれを修復するなどということも技術的な面で困難だ.

もっとも,森林の問題は,それ以前に土地所有者との関係もあるし,川岸の問題は当然,河川管理者の管轄だということになるからやりたくても手が出せない.

開発局が釧路湿原の保全管理に積極的に出たのは1999年の河川法の改正,そして2000年に入ってからの河川区域の見直しがあったことにもよる.2000年の河川区域の見直しによって釧路湿原のほとんどの部分が実質的に河川区域に入った.元々釧路湿原は,釧路川とその支流との遊水池として位置付けられていたから,,湿原が河川区域になったのは管理上には一貫性ができて都合がいい.

他方,新河川法は,河川を自然性の面でも,利用性の面でも見直すことを求め,その整備と管理については流域自治体と住民の意見を採り入れることを示している.釧路湿原の場合も当然,こうしたことに留意しなければならない.したがって釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会はそうした必要から生まれたものということができる.検討会のメンバーに環境庁東北海道自然保護事務所も参画していることはこうした考えを含んでのことであった.

もう一つの事例を述べよう.イタリア北部のポー川デルタは,古くからの洪水常襲地帯であり,また,もっとも標高の低い地帯なので塩分が抜けない土壌環境にあった.干拓は実にローマ時代から行われてきたというが,大規模な事業は1930年代つまりムッソリーニの時代以降である.

近年の世界的な(先進国における)農産物の過剰は,ポー川流域の低生産性農地の見直しを求めることになった.EUの生産調整は日本で言うならば減反に当たるだろう.低生産性地区に落ち込んだのはそれ以前に農業従事者の減少,農家戸数の減少などと,特に稲作については機械化への乗り遅れが作用したとみられる.稲作はイタリアではやはりマイナーで日本のような位置を占めてはいないからこうした現象を生じた.

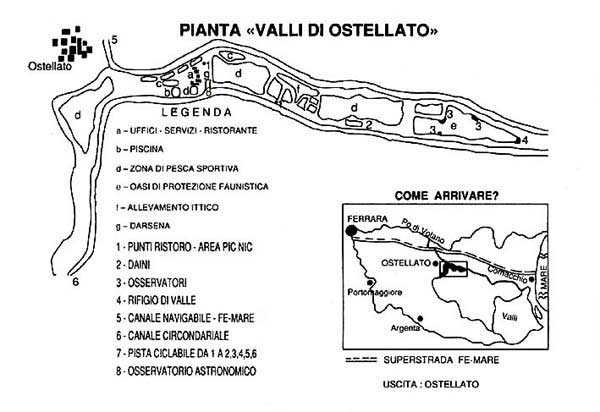

この問題に対してエミリア・ロマーニャ州は,ポー・デルタ公園の構想を立てて,一部の低生産性の農地を湖沼を含む湿地としての再生を図った.その例がオスッテラート湿地公園である(図1).

|

| 図1.湿地公園の配置図. |

|

|

| 口絵写真1.イタリア・コマッキオ潟(撮影:井上典子). | 口絵写真2.修復された橋(同撮影). |

著者ならびに滋賀県琵琶湖研究所の承諾を得て掲載.2001年6月1日.

第1部:ラムサール条約とはなにか?

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう Copyright (C) 2001 Ramsar convention's group for Lake Biwa . All rights reserved.