|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

琵琶湖研究所所報 第18号 (2000年12月)

特集記事 水鳥の保護と湿地保全(3)

[ 104-108頁 ]

宮林泰彦 |

| 国際湿地保全連合日本委員会 ガンカモ類フライウェイオフィサー |

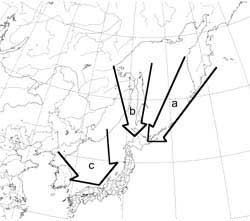

図1.ガンカモ類の日本への渡りのルート. 琵琶湖に多数が渡来する種群から各ルートの例を示すと,

(Bianki & Dobrynina 1997, 山階鳥類研究所 1985を参考に作成). |

図2.人工衛星用小型位置送信機による追跡で明らかになった伊豆沼で越冬するマガンの春の渡り経路(呉地他 1995を改変). |

わが国へ越冬のために渡来するルートはいくつかあるが,よく知られているのはカムチャツカ・コリャク地方からオホーツク海を越えて北海道に入り列島に沿って渡ってくるもの,マガダン・ハバロフスク地方からサハリン・北海道を通り南下してくるもの,沿海地方や朝鮮半島から日本海を越えて本州・九州に入ってくるものなどである(図1).これらは種によって異なり,種内で複数のルートを利用するものもある. ガンカモ類の渡りはある生息地から次に利用する生息地への最短距離を移動して,順々に渡ってゆくことが近年の人工衛星用小型位置送信機を用いた渡りの追跡調査でわかってきた(図2).とはいえ,東アジア地域を渡るガンカモ類の渡りの追跡は,欧米に比べてもまだまだ未解明のところが多い.

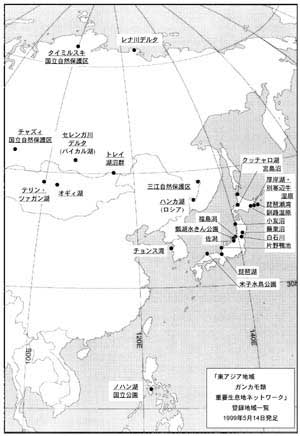

このような渡り性水鳥を保全するためには,これらの繁殖地・集団換羽地・渡りの中継地・越冬地などその生活環をまっとうできるだけの生息地の環境を国際協力のもとに保全することが必要である.そのような生息地保全をすすめるために,国際的に重要な生息地を識別するための基準がつくりあげられた(表1).これはラムサール条約の水鳥に関する基準(決議VII.11)をより厳しく適用したものである.このような国際的に重要な生息地のネットワークをつくりあげ,渡りの範囲(フライウェイ)全体でその保全を推進してゆくためのツールのひとつとして,重要生息地ネットワークが設立された(図3,4).

|

表1.ガンカモ類にとって国際的に重要な生息地を識別する基準. 基準

この基準に適用するための各個体群の大きさならびに1%基準値は「世界の水鳥の個体群推定」(Rose & Scott 1997)が世界標準として用いられている(参照:ラムサール決議VII.11). |

図4.東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク参加地. |

図3.東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク http://www.jawgp.org/anet. |

多くの種では繁殖環境の変化による個体群動態への影響はこれまでのところ知られておらず,これまでの個体群動態の変化は,人間活動による妨害(狩猟を含む)や中継地・越冬地での環境の改変によるところが大きいと理解されている.特に琵琶湖のような大越冬地においては,その環境の変化が個体群動態に影響を及ぼす可能性が他の生息地よりも高く,その環境保全・改善がこのようなネットワークの重要課題のひとつである.

| 種または亜種 | 採食環境 | 就塒環境 | |

| ○ | ハクチョウ類 | 沈水抽水植生,水田 | 開放水面, 湖岸河岸裸地 |

| ○ | マガン, 亜種ヒシクイ |

水田, 牧草地 |

開放水面 |

| ○ | 亜種オオヒシクイ | 沈水抽水植生,水田,牧草地,畑 | 抽水植生〜 湖岸裸地 |

| ○ | マガモ, コガモなど |

水田, 開放水面 |

開放水面〜 抽水植生〜 湖岸河岸裸地 |

| ○ | ヒドリガモ, ヨシガモなど |

沈水植生, 海岸岩礁 |

抽水植生, 林縁の湖岸海岸 |

| ○ | キンクロハジロなど | 開放水面 | 開放水面 |

| ○ | ウミアイサ, カワアイサなど |

開放水面 | 河岸裸地, 林縁の湖岸海岸 |

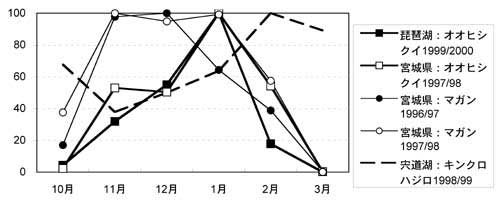

各生息地における越冬は斉一ではない.図5に各地のデータから代表的なパターンを紹介した.越冬期を安定的に利用していた宮城県のマガン(1996/97冬期)も年によっては1月には減少を始め(1997/98冬期),琵琶湖のオオヒシクイも宮城のオオヒシクイも1月をピークとした生息を示した.一方,宍道湖のキンクロハジロは2月をピークとする変化をみせた.このように,場所により,種によって越冬期間中の各生息地の利用個体数は変化をみせる.従って,ひと冬にただ1回の生息数調査を行なっただけでは,その生息地の利用個体数を適切に把握することが困難である.

また,それぞれの生息地がガンカモ類を支えているのは,最大の生息羽数ではなく,羽数×生息期間によって表わされることがわかる.このように,越冬期間内の生息状況の変化の把握が,越冬群のモニタリングや環境収容力の評価には欠かせない.

図5.越冬群の生息数の季節変化. 各種・各生息地・各冬期の越冬数の最大値を100とした相対値であらわす.宮城県のデータは雁を保護する会(未発表),琵琶湖は清水幸男他(未発表)の提供を受け,宍道湖は日本野鳥の会島根県支部(1999)から作成した. |

さて,このような越冬のピークの時期ではないとき,各種はどうしているのだろうか.琵琶湖に越冬するオオヒシクイはここを越冬分布の南限としており,新潟以南の越冬地とのあいだで往き来しながら冬を過ごす.同様に宮城県のマガンやオオヒシクイも太平洋側での越冬分布の南限となっており,オオヒシクイはその日本海側の越冬地とのあいだを,マガンは特に近年の温暖化傾向のために利用可能な期間が伸びつつある秋田県の八郎潟とのあいだを往き来するようになってきた.

図5に引用した宍道湖のキンクロハジロは2月にピークが来ているが,10月もかなり数が多いことに注目し,また日本海を横切る渡り経路があることに鑑みると,西南日本に越冬するキンクロハジロにとって宍道湖がその出入り口になっており,群れの一部60%程度までが越冬中期にさらに別の生息地へ移動している可能性が示唆される.

琵琶湖の水鳥はどうであろうか.オオヒシクイのように日本列島を北から順次移動してくるものもあれば,日本海をダイレクトに渡って移動してくる種や群れもあるに違いない.このように,各生息地での越冬状況は移動状況にも影響を受ける.重要な生息地のネットワークを通じて,移動先の可能性がある生息地とのあいだで知見や情報を流通させることによって,相互に理解が深まることが期待される.また,前述のようにわが国に越冬するガンカモ類の渡りの経路を解明する研究はまだまだこれからである.琵琶湖における取り組みも期待されている.

フライウェイレベルでのガンカモ類の保全を促進するため,たとえば琵琶湖のような生息地における課題をまとめてみよう:

琵琶湖がガンカモ類のネットワークの登録地となったいま,琵琶湖にはガンカモ類の保全に貢献しうる研究や活動が世界から期待されている.得られた知見の蓄積や保全の取り組みをネットワークを通して普及させることがフライウェイ全体での保全を促進するために欠かせない(参照:ラムサール決議VII.19). ガンカモ類の種ごとの生態について,欧米では研究の蓄積が大きく,それらをとりまとめてハンドブック類(例:Cramp & Simmons 1977, Bellrose 1980)として出版され,生息地における活動にも活用しうるものとなっている.東アジア地域にはこのような良い資料がまだ整っておらず,ネットワークでもその課題のひとつとしている.琵琶湖での研究の蓄積はそのような資料づくりにも大きく貢献するに違いない.

本稿を執筆する機会をいただいた琵琶湖研究所を始めとする関係各位に感謝する.また,未発表データの利用をお許しいただいた清水幸男氏,雁を保護する会に感謝する.

重要生息地ネットワークの活動は,ニュースレターやホームページ(図3)で広報してゆくので,今後ともご注目いただきたい.ニュースレターの配布の希望や活動へのご支援・ご参加,ガンカモ類や生息地に関する情報の提供などはフライウェイオフィサーまでご連絡いただきたい:宮林

泰彦 989-5502 宮城県 栗原郡 若柳町 字川南南町16 雁を保護する会 E-mail: yym@mub.biglobe.ne.jp.ご協力に感謝する.

著者ならびに滋賀県琵琶湖研究所の承諾を得て掲載.2001年6月1日.

第1部:ラムサール条約とはなにか?

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう Copyright (C) 2001 Ramsar convention's group for Lake Biwa . All rights reserved.