|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

琵琶湖研究所所報 第18号 (2000年12月)

特集記事 水鳥の保護と湿地保全(4)

[ 109-115頁および口絵7頁 ]

村上悟1)・片岡優子2)・山崎歩3) |

| 1)滋賀県立大学大学院環境科学研究科 2)滋賀県立大学環境科学部 3)滋賀県東浅井郡湖北町 |

1.1 背景

写真1 ヒシの実を採食するオオヒシクイ |

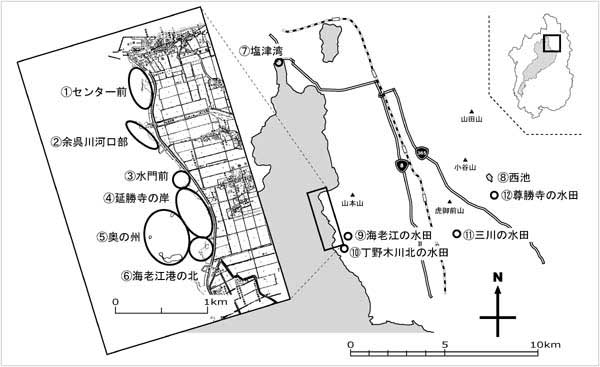

図1 オオヒシクイの生息地と地点区分 HP編者注:図内の地点区分を示す丸囲みの数字を本文中で参照している場合は,それぞれ (1) から (12) として表わした(丸囲み数字は機種依存文字であるため). |

1.2 研究の目的

オオヒシクイの夜間行動について須川ら(1996)は未調査であったため,湖北地方におけるオオヒシクイの生態が充分に把握できたとはいえない.また,オオヒシクイの越冬生態を定量的に示した研究はまだない.そこで,

を定量的に明らかにすることを本研究の目的とした.

また第5章には,本研究で得た知見も加え,湖北地方のオオヒシクイ生息地の保全について気がついたことを整理した.今後の参考になれば幸いである.

2.1 日中調査

双眼鏡と望遠鏡を使って,30分間隔でオオヒシクイの分布と行動別の個体数を記録した.調査は夜明けに開始し,日が暮れてオオヒシクイの行動が目視できなくなった時点で終了した.分布は,地形・植生・オオヒシクイの行動などを考慮して,図1に示す12地点に区分した.さらにこの12地点を,琵琶湖((1)〜(7)),西池((8)),水田((9)〜(12))の3地域にグループ分けした.行動は7通り(採食,移動,休息,背眠[首を背中に突っ込んで眠ること],羽づくろい,警戒,不明)に分類した.

採食行動の際は,採食対象も併せて記録した.また,オオヒシクイが水面に浮いているか,陸や浅瀬で足がついているかも記録した.

群れが分散していた場合は,複数人が分散して観察を行った.オオヒシクイが飛翔して移動した場合は携帯電話で連絡を取りあい,可能な限り飛行ルートを捕捉した.

調査は,最初のオオヒシクイが飛来した1999年9月28日から最後の群れが飛去した2000年3月10日までの間に1ヶ月に1回以上の頻度で7回実施した(調査日は表1参照).

2.2 夜間調査

2000年1月12日19:00〜13日6:00の間,西池において暗視鏡を用いオオヒシクイの行動を観察した.日中調査と同様に,30分間隔で行動別の個体数を記録した.当初は月明かりで観察を行う予定であったが,雲っていたためにやむを得ず観察を行うときだけ自動車のライトを用いることにした.群れに直接照射すると影響が大きいと判断して,群れからずらした方向に光を照射し,斜めに漏れた光で観察を行った.幸いに,その光に対してオオヒシクイが警戒することはほとんどなかった.

3.1 日中の生態

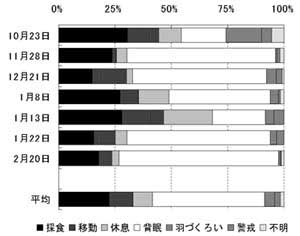

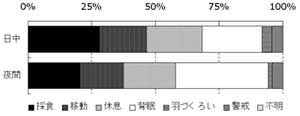

図2 オオヒシクイの日中の行動割合 |

| 琵琶湖 | 西池 | 水田 | 推定 個体 数 |

天候 | 積 雪 |

琵琶 湖の 水位 |

||||||||||

| (1) セン ター 前 |

(2) 余呉 川河 口部 |

(3) 水門 前 |

(4) 延勝 寺の 岸 |

(5) 奥の 州 |

(6) 海老 江港 の北 |

(7) 塩津 湾 |

(8) 西池 |

(9) 海老 江の 水田 |

(10) 丁野 木川 北の 水田 |

(11) 三川 の 水田 |

(12) 尊勝 寺の 水田 |

|||||

| 99.10.23 | ■ ヒシ |

● ヒシ |

50 | 晴れ | 無 | -31 | ||||||||||

| 99.11.28 | + | △ ヒシ |

■ − |

214 | 曇り | 無 | -46 | |||||||||

| 99.12.21 | + | ■ ヒシ |

● ヒシ |

+ | △ マコ モ |

+ | 268 | 曇り | 有 | -57 | ||||||

| 00.01.08 | ● ヒシ |

● ヒシ |

● マコ モ |

△ イネ |

460 | 曇り のち 晴れ |

有 | -67 | ||||||||

| 00.01.13 | △ ヒシ |

+ | + | ■ マコ モ |

+ イネ |

△ イネ |

△ イネ |

393 | 曇り のち 雨 |

無 | -66 | |||||

| 00.01.22 | + | △ マコ モ |

+ | △ マコ モ |

△ − |

+ | ● マコ モ |

△ イネ |

272 | 晴れ のち 曇り |

有 | -64 | ||||

| 00.02.20 | + マコ モ |

● マコ モ |

■ − |

+ マコ モ |

△ マコ モ |

57 | 曇り 一時 雨 |

無 | -52 | |||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

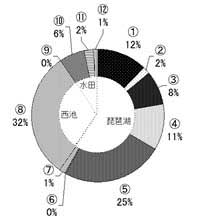

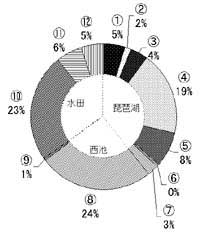

図3 オオヒシクイの利用地点割合 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

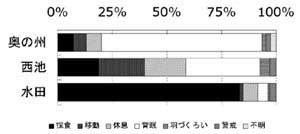

図4 地点別による行動割合の違い |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

の2種が見られた.

前者は,ボートの接近や猛禽類の接近など,危険が生じたときに起こることが多かったので,いったん空中へ避難し,安全を確認した後に戻る行動であると考える.後者は,危険が生じて移動を行う場合と,休息地と採食地の間や異なる採食地の間を移動する場合の2種があると考える.

1羽の個体が1日の間に平均何回"飛び上がり"と"飛翔移動"を行うかを求めると(表2),"飛び上がり"は変化の傾向が見られないのに対し,"飛翔移動"は10月23日に0.6回/羽だったものが日を追うにつれて増加し,1月22日には1.8回/羽になった.この増加の原因としては,イネを利用することになったために飛翔の必要性が増えたこと,個体数の増加,食物の減少,積雪の影響によって採食・休息環境が厳しくなったことが考えられる.

次に,オオヒシクイが利用していた地点別の割合を求めると(図3),地域別では琵琶湖,西池,水田の順に利用頻度が高く,地点では(5)奥の州と(8)西池がよく利用されたことがわかる.また,図からは読みとれないが,(1)センター前は調査を行っていない9〜10月にはよく利用されていた(清水,私信).

最後に,地点による用途の違いを示す(図4).奥の州では,平均(図2)に比べて採食や移動が少なく,休息や背眠が多い.つまりこの場所は主に休息地として使われている.西池は,平均に近い行動割合を示す.西池は採食,休息ともに適した場所である.図には示していないが,奥の州以外の琵琶湖沿岸部も同様の行動分布を示した.逆に水田はほぼ採食のみに利用されており,休息にはほとんど利用されていない.

3.2 夜間の生態

図5 日中と夜間の行動別個体数割合 |

本研究によって,以下のことが明らかになった.

5.1 採食地の確保

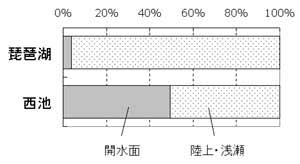

図6 採食時の利用地点割合 |

5.2 休息地の確保

写真2 センター前の浅瀬で休息するオオヒシクイ |

図7 背眠時の利用地点割合 |

図8 背眠時の利用環境 |

5.3 渡りルート上の渡来地との連携

第1章で述べたように,湖北地方に飛来するオオヒシクイは,渡りルート上で他の渡来地と往来している.

したがってオオヒシクイの生息地を渡りルート全体で保全していくためには,加賀の鴨池(石川県)や朝日池や福島潟(新潟県)といった近隣の渡来地および,換羽・繁殖地であるカムチャツカ半島との連携を促進することが望まれる.

すでに国内において,民間では日本雁を保護する会や日本湿地ネットワークなどのネットワークが広がりつつあり,行政ではラムサール条約登録湿地関係市町村会議が設置されている.また国際的には宮林の報告にあるとおり,「東アジア地域ガンカモ類重要生息地ネットワーク」が設置され,琵琶湖も参加している.こうした連携の輪に滋賀県や流域市町村,地元のNPOが積極的に参加すれば,国際的な湿地保全への貢献を果たすのみでなく,国際的な視野における地域の再発見をもたらすだろう.そして「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類ネットワーク」への参加を基にした千葉県習志野市とオーストラリアのブリスベン市との交流のような,新たな連携や親善を作り出すことも可能になろう.

5.4 湖面,水辺,農地の利用管理体制の構築

調査中,琵琶湖においてはレジャーボートが高速で航行し,オオヒシクイや他の水鳥が驚いて飛び立つ場面に幾度か出会った.また,水田や西池においてもオオヒシクイに対してカメラマンや住民が近づき,オオヒシクイを警戒させたり飛び立たせたるすることが幾度かあった.琵琶湖水鳥・湿地センター前の水域に釣り客が入り込み,オオヒシクイを飛び立たせることもあった.センターではハンドマイクを用いて呼びかけを行っているが,対処療法の域を出ない.

こうした現状が改善しにくい一因は,湖面・水辺や農地の利用の管理体制にあると考える.水上交通は警察,野鳥保護は自然保護課,水田・ため池は農政課や土地改良区などと異なった部局が行っているので,情報共有や効果的な施策の実行が円滑に行われていないように思う.民間の団体などが持っている情報も充分にいかされていない.

そこで,琵琶湖とその沿岸部の保全・利用管理体制を行政の各部局と民間の連携の中で構築する必要があると考えている.そうした取り組みはオオヒシクイの保全のみならず,他の生物の保全や景観保全,水質保全,文化財保護等にも貢献するであろう.

5.5 短期的に留意すべき点

現在西池ではハスの生息域が広がってきている.オオヒシクイはハスの茎も食べるが,ハスの群落の中に入らないので,ハスが枯れて水没する年末年始頃まで,オオヒシクイが利用できる水面が年々減少している(清水,私信).

また,センター前付近では道の駅建設が開始された.騒音や照明などによる影響がないか,モニタリングが必要である.

人間や生物にとって安全な水田環境の実現を目指し,沿岸植生の寄りよい復元方法や保全内容を考えていくことは,オオヒシクイのみならず人間にとっても利益がある.

かつて近江八景に歌われた「堅田の落雁」のような風景は,琵琶湖におけるオオヒシクイの生息地が広がればおのずと再び目にすることができるだろう.

私たちの目の前に,豊かな生態系を育む琵琶湖とそれを取り囲む田園風景が広がり,その上をオオヒシクイが鳴き交わして空を滑っていく,そんな情景が湖北地方以外にも広がり,いつまでも続くことを願って止まない.

本研究において,石井光弘,石田みつる,金尾滋史,島田正,鈴木裕子,高木博之,高橋俊雄,高峯陽子,平澤百合子,西尾文里,西村武司,宮本真浩,山中佐紀子の諸氏には調査において多大なる協力をいただきました.また,湖北野鳥センターの肥田嘉昭,琵琶湖水鳥・湿地センターの清水幸男両氏には,研究に対する助言と援助をいただきました.心より感謝を申し上げます.

著者ならびに滋賀県琵琶湖研究所の承諾を得て掲載.2001年6月1日.

第1部:ラムサール条約とはなにか?

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう Copyright (C) 2001 Ramsar convention's group for Lake Biwa . All rights reserved.