| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」

"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"

湿地条約(ラムサール,イラン,1971)

第9回締約国会議

ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日

Ⅰ.序論:河川流域管理に湿地を組み込む上での課題

Ⅰ.1 水部門と湿地部門間の情報交換

Ⅰ.2 水部門と湿地部門間の協力及び統治のための連携

Ⅰ.3 流域レベルへの規模拡大−計画策定・実施業務の配列と同期化

Ⅱ.「クリティカルパス」の手法

Ⅲ.クリティカルパスの解説

Ⅲ.1 計画段階(ステップ1−6)

Ⅲ.2 実施段階(ステップ7)

Ⅲ.3 戦略的段階(ステップ8,9)

Ⅲ.4 複数のステップにわたる問題と留意点

Ⅳ.「どこからでも、とにかく始めよう」

Ⅳ.1 分析ツールとしてのクリティカルパス

Ⅳ.2 障害を解消する鍵となる箇所

Ⅳ.3 他部門の計画策定・管理サイクルとの同期化

1.長い間認識されてきており、またラムサール条約の湿地管理計画策定に関する全ての手引き(特に決議Ⅷ.14及びラムサールハンドブック第8巻)にも言及されているように、湿地内及び周辺の土地利用は、湿地の賢明な利用の目的と矛盾することなく管理され、計画されなければならない。

2.しかしながら、湿地内及びその上流および下流において土地利用と同様に重要な水利用に関しては、最近まで十分な注意が払われておらず、影響を及ぼす要因ではあるものの、どちらかと言うと湿地管理者の管理の及ばない範囲のものと見なされてきた。

3.湿地の管理と開発は、湿地周辺のより広い景観のみならず、周辺のより広い「水の景観 waterscape」(流域や集水域内の水循環と水文学上の機能を含む河川流域や集水域)の状況を踏まえて着手されなければならない。

4.湿地管理の目標を土地利用管理計画に組み込むだけでは不十分であり、それらの目標は水資源管理計画にも組み込まれなければならない。流域内の湿地の水に関連する管理目標は、当該湿地の目標が十分に実現されるよう、関係する水管理機関の事業計画及び実施計画の中にしっかりと組み込まれるべきである。

5.水資源戦略を土地利用戦略とに合致させることを目的として、それらが共同で実施され、人々に十分な恩恵・サービス(水の供給を含む)を提供する健全で機能する湿地の維持を支えるようにしなければならない。しかし、土地利用管理と水管理は、一般的に異なる機関や行政当局が担当しており、目的や優先事項の整合性が図られていない。そのために、湿地の土地もしくは水の側面のいずれかが、適切に保護あるいは管理されていないこととなる。

6.湿地をより適切に河川流域管理に組み込むためには、次に記述する三つの主な活動分野に焦点を当てる必要がある。

7.ラムサール条約の手引きは、特に河川流域管理と水の配分・管理(ラムサールハンドブック第4巻,第12巻)及び環境のための水需要(「ラムサール技術報告書」準備中)に関しては、環境/湿地関係部門がその出所となっている。その目的は、各締約国の条約履行当局が、湿地生態系の恩恵・サービスをより適切に維持できるよう、水部門に対して、現行あるいはこれまでの河川流域管理の手法を変更させるために説得したり影響を与える際に利用できる支援的資料を提供することである。

8.しかしながら、個々の湿地や国レベルの湿地管理者の殆どが、河川流域管理におけるそのような日々の業務実践を十分に熟知していないこともある。そのため、湿地生態系の水需要を水資源計画策定に組み込み、また、水管理の実践においてこれらの需要を満たすよう水管理担当者を支援しようにも困難を感じるであろう。

9.水部門と湿地部門はしばしば共通の立場に立つことができないでいるが、その理由は、価値観や意図の違いというよりは、むしろ利害、目標及び業務実践における必要事項を適切に説明、定量化、伝達できていないことにある。部門間の理解を確かなものとし、協働と協力を促進するためには、湿地管理者と水資源管理者が、共通の言語を用いて水資源と湿地のための共通の目標を設定しなければならない。

10.部門間のこのような意識の溝を埋めるには、一般の人々と広範な利害関係グループに対する啓発を目的とした現行の広報・教育・普及啓発(CEPA)の取り組みに加え、多くの場合、技術・政策レベルでの専門的なCEPAの努力が必要とされる。

11.湿地管理者が下記事項を理解するためには、水資源管理の技術・実施面での十分な理解が必要である。

12.同様に、水管理者−特に河川流域規模の業務に携わる水管理者−には、湿地生態系の水資源機能(恩恵・サービス)と、それらの恩恵・サービスを維持するのに必要な水をいかにして供給するかのみならず、生態系の水需要を一般的に記載する際に、運用上用いられる計測単位に関しても知識と定量的な理解が必要である。「ラムサール技術報告書」として科学技術検討委員会(STRP)が作成中である、環境における水需要に関する補足手引きが、これら問題の詳細及び事例を提供してくれる。

13.水部門と湿地部門間の、そして実際にはさらに農業や土地利用といった他の部門との協働、統合及び共同計画策定を可能にする環境を整備するには、全ての関連部門における政策・規制上の状況に注意を払う必要がある。

14.必ずしも常に全部門に渡って政策及び法律を公式に検討し、調和を図る必要はない。しかし、せめて政策目標の矛盾は解消されるべきであり、協議あるいは法令上の手順を通して、各部門の政策と規制において意思決定と実施手続きをより適切に統合できるような仕組みも提供されるべきである。

15.制度的な変化もまた協力と協働を向上させる上で有用であろう。河川流域の組織は、異なる機関、土地・水利用者及び関係部門間の横断的統合、そして流域レベルから個々の湿地レベルにいたって必要となる縦断的な統合の両方を達成するための担当機関となりうる。

16.しかしながら、いかにして重複する責務を共有し、割り振るかについては、部門間の情報交換そして合意の促進等、より非公式な手段を通じても多くを達成することが可能であるため、部門間の効果的協力を確保するために大幅な制度改革や再編成が欠かせないということではない。

17.湿地及び湿地の水需要を水部門に組み込むことの必要性は、環境・湿地関係者の間で早くから認識されてはいたが、ほとんどの国においてそれに向けた動きが本格的に始まったのは、1990年代半ばからである。

18.まだ多くの国々が、生態系を水の正当な利用者として認識するための政策及び規制の改革にまさに取り組んでいるところであり、これは水の配分と管理における湿地生態系の地位を正式なものとする最初のステップである。

19.多くの国々が、地域、個々の湿地や支流域レベルでの湿地管理と水資源管理の統合において良い成果を挙げている一方、これらの取組をうまく流域レベルに拡大するのは不可能ではないものの、概して困難であることが分かってきた。

20.しばしば流域レベルへの規模拡大の大きな障害のひとつとなっているのは、流域規模の水資源計画策定のプロセスの早い段階において、湿地に十分な注意が払われていないことである。一連の水資源計画策定のプロセスが分かりやすく明確となっていることにより、湿地管理者が、自分達のインプットを適切に作り上げ、水資源計画者や管理者と話し合いを持つためのよりよい機会を提供することができる。

21.(次に解説する「クリティカルパス」の取組で実施されるような)湿地の河川流域管理への効果的な統合を促進しうる、計画策定・管理業務の一般的な手続きは存在するかも知れないが、おそらく、手続きそのものよりも、全ての関係部門が関与できるような、正式かつ組織化され、透明な手順が確立されているという事実の方が重要であろう。

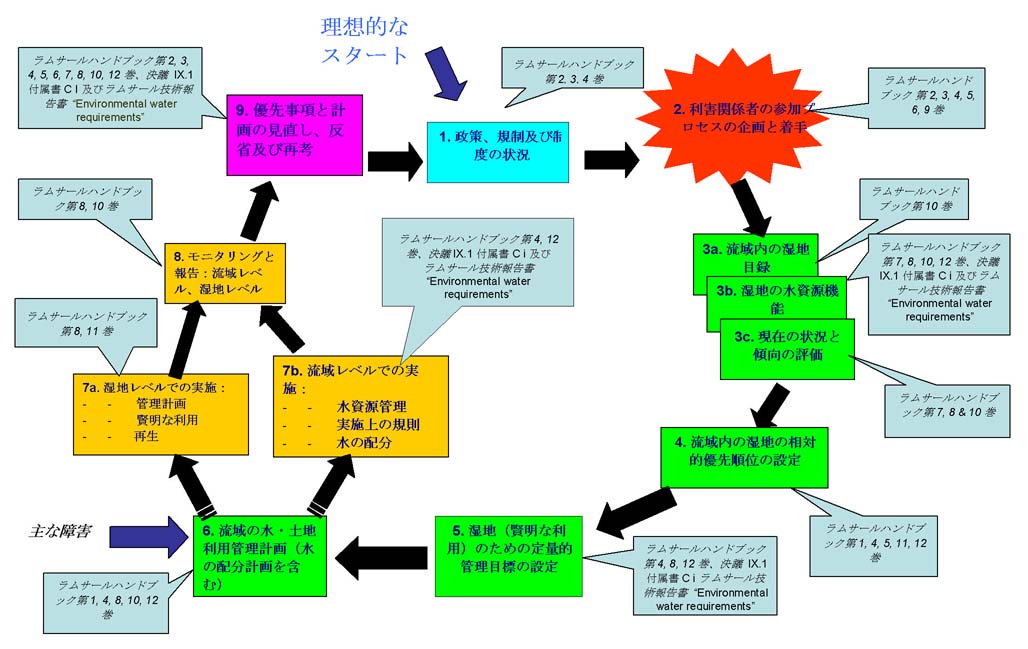

22.クリティカルパスの一般的な解釈を図1に示すとともに、その詳細については以下の本文で解説する。さらなる情報については、クリティカルパスのオリジナル版の中で、南アフリカの状況に合わせて策定された例の具体的な詳細が提供されており、Dickens et al., 2004 [1]によるものが入手可能である。

23.湿地を河川流域管理に組み込むためのクリティカルパスの手法は、個々の湿地レベルで湿地の保護、管理及び賢明な利用を実施する上で経験した多くの障害をもとに策定されたものである。

24.環境における水流(environmental flows)の概念及び政策の実施のさらなる経験もまた、河川流域レベルでの計画策定と管理業務の間に、また、個々の湿地レベルでの管理側及び利用者との間に、ある程度の手順が必要であるとの認識をもたらしている。湿地の管理と賢明な利用を確実に成功させるためには、適切な時期に、また流域から個々の湿地にいたるまでの規模において、業務に前向きに着手し、完遂する必要がある。

25.これらの障害と問題は、多くの国々及び湿地の状況に共通するものである。湿地管理計画を企画し実施する前に、より高いレベルでの水資源計画策定、水管理及び水配分の問題に十分に対処していない場合に、障害がしばしば発生している。管理計画実施の失敗、そしてそれによる個々の湿地の賢明な利用の達成の失敗は多くの場合、流域レベルの計画策定から個々の湿地レベルでの実施に至るまでのプロセスで発生する、深刻な障害を解消できなかったことによるものだと考えられる。

26.クリティカルパスの手法(図1を参照)は、下記のプロセスを経るための有用な「ロードマップ」を提供するものである。

27.クリティカルパスの手法は、管理における順応的取組でもあるため、循環する形をもつものとなっている。すなわち、この手法を最初に適用した際に得られた知見や新たな理解は、その後の適用における実績改善のためにフィードバックされなければならない。

28.理想的には、このサイクルは最初(ステップ1)から開始され、順を追って全て完了されるべきであるが、流域及び状況はそれぞれ異なっているため、柔軟性が奨励されるべきである。多くの場合、流域レベルでの水管理と個々の湿地レベルでの湿地管理は並行して、また、長い間多かれ少なかれ独立した形で進められてきており、おそらく同期化させるのは容易ではないであろう。ゆえに、最も実践的な取組は、各部門がそれらの計画策定・管理サイクルのどこに位置するかを特定し、そこから徐々に統合化・同期化のプロセスを開始させることである。

29.要約すると、より広範な河川流域レベルの土地利用及び水資源管理計画に、該当する湿地の管理及び賢明な利用の目標が十分に組み込まれない限り、湿地管理計画の実施は今後も困難なままであろう。これが図1の縦縞入りの矢印が示している、実施を進める上での主な障害である。この障害の解消なしには、湿地管理計画は実施における失敗を繰り返しがちとなるであろうし、あるいは湿地管理目標が十分実現されない恐れがある。

30.第7回締約国会議(COP7)の河川流域管理に関する手引き(ハンドブック第4巻)は、湿地管理を河川流域管理に組み込む際の主要な、そして副次的な障害を解決するための基本的考え方と必要なツールを提供している。この追加手引きは、これらのツールを利用した業務を一連の手続きとして並べるためのより詳しい情報を提供している。図1はクリティカルパスの各ステップから、より詳細なラムサール条約の手引きへのさらなる参照を示している。

31.この節では、クリティカルパスの主な構成要素(計画ステップ1−6,実施ステップ7a,7b,及び戦略的業務活動8,9)をそれぞれ概説する。個々のステップの多くでは、さらに詳しい説明も提供されている。

32.ステップ1(政策、規制及び制度的状況)、2(利害関係者の参加のプロセス)、3(湿地目録、評価、技術調査)、4(優先項目の設定)そして5(目標設定)における業務は、一般的に着手される順序で配列されている。しかしながら、実際にはこれらのステップのほとんどは、ステップ6(流域のための水及び土地利用管理計画)以前に十分なレベルまで完成させることが出来れば、並行して着手することができる。

33.流域内の湿地に関して合意及び優先項目を設定する活動(ステップ4)において、責任を有する担当機関や当局や水と土地利用者らを含む全ての利害関係者が、正式な意思決定のプロセスに参加していない場合には、障害が発生しうる。ゆえに、関係諸機関が協働し、利害関係者の参加プロセスが(関連する技術的・戦略的問題を理解できるよう利害関係者が支援されながら)信頼でき参加が容易な形で十分進められるよう、政策、規制及び制度上の問題を解決することが不可欠である。

34.生態学と水文学そして社会経済的側面をも扱う、目録そして専門家による机上及び実地調査(ステップ3)は、工程の早い段階から開始することができる。しかしながら、これらの調査に求められる情報量と精度は、定量的目標を決定する段階で決まってくる。そしてこのことにより、ある程度の数値的信頼性が必要となってくるのだが、これはまた湿地とそれに関連する水資源の脆弱性と重要性によっても影響される。したがって、ステップ3、4及び5の工程が何度か繰り返されることもありうる。

35.ステップ1から5までのいくつか、または全てのステップが、ステップ6の流域管理計画の策定開始までに十分対応されていない場合、特に水量や水質等の湿地の要求項目が適切に認識されない可能性がある。そうなれば、個々の湿地レベルでの湿地管理計画の実施が損なわれかねない。

36.この障害は、後戻りしてステップ1から5を実施し、ステップ6に戻ることで解消することができる。しかし、だからといって欠落したステップを埋めるために計画策定過程の全体を停止させる必要はない。むしろ、必要な詳細情報はクリティカルパスのサイクルを次に繰り返した際に得られるという理解のもと、比較的迅速な机上の調査やスコーピングによって欠落したステップに対処することができる。

37.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第2,3,4巻を参照のこと。

38.湿地の管理を河川流域管理に組み込むための努力を、政策、規制及び制度が確実に支える仕組みになっているようにすることが一般的には必要である。政策及び法律の再検討は時間のかかる工程だろう。また、他の実施ステップ1から5と並行して着手することは可能ではあるが、実施(ステップ7a,7b)が開始されるまでに、このステップがほとんど完了した状態であるか少なくとも十分に前進していなければ、実施工程は確実に損なわれてしまうであろう。

39.湿地生態系への水の配分は、制定法であれ慣習法であれ、法律における位置付けがされない限り実施される見込みがないため、水の配分及び権利に対する法的状況に関して、特定の障害が発生することがある。

40.現行の法律や政策の完全な見直しが常に必要というわけではない。また、それが政治レベルで支持されていなければ、見直しは困難かつ非常に遅々としたものとなりうる。多くの場合、下記の項目を特定し分析すれば十分である。

41.政策と法律には、国の正式な法制定の制度に基づいたもの、あるいは慣習的で特定の共同体制度の中の慣行と法に基づいたものがある。政策と法律の支援的及び相反的な要素を特定するという原則は、制定法と慣習法に等しく適用される。しかしながら、制定法と慣習制度を統合し、より多元的な法的環境に備えることは相当な挑戦となりうる。

42.国際、国内及び地域レベルでの新たな制度準備もまた、ゼロから実施するのは時として政治的に困難であり、既存の責任を有する機関及び関係機関の範囲との協働から始めることが必要であり、また概してその方が良い。

43.協力または政策連携の覚書は、正式な関係を築く必要がある場合に利用することができる。関係と理解が進むにつれ、課題により適した新たな制度の構造と機能が分かってくるはずである。そうなれば、制度的改革と再編成に対し、より多くの支持が集まるであろう。

44.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第2,3,4,5,6,9巻を参照のこと。

45.図1には単独のステップとして便宜上示されているが、関係があり、影響を受け、説明責任を有するような利害関係者の参加は、実際にはクリティカルパスのサイクル全体を通じて継続されるべき工程である。

46.異なるステップにおいて、異なる利害関係者が関与する必要もあるだろう。そのプロセスは、意識向上から参加型評価、協議、参加及び正式な交渉に至るまで様々な形態を取りうる。

47.参加プロセスは諸段階の初めのうちに企画され、適切な資源が提供されなければならないため、参加はステップ2に含まれることになる。情報と学習用資料の準備だけでなく、研修も、優先度を設定する重要な計画策定ステップ(ステップ4)のかなり前に必要であろう。さらに、実施に関する重要な決定がなされる十分前に、全ての利害関係者を特定するための十分な時間を見込んでおくことが重要である。

48.さらに詳細な手引きについては、「ラムサールハンドブック」第7,8,10,12巻、決議Ⅸ.1付属書Cⅰ及び「ラムサール技術報告書:湿地のための『環境における水流』手法の検討」(準備中)を参照のこと。

49.このステップは工程の初期に着手することができ、参加及び協議の取組と同様、政策と制度の策定と並行して進めることができる。これらの調査に必要な業務範囲と技術的詳細のレベルの一部分は、ステップ4の優先項目の設定に影響される。その重要性や脆弱性から優先すべきと考えられる湿地生態系については、より詳細な、あるいは集中的な現地調査を行うことが必要であろう。そうは言っても、ステップ3は机上調査から始めることができ、その後、計画策定の優先項目に対応した現地調査や測定プログラムに従って、より詳細な現地調査へと展開することができる。

50.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第1,4,5,11,12巻を参照のこと。

51.このステップが、河川流域の全ての湿地の相対的優先順位の決定に関する適切な記録を備えており、全ての利害関係者を含んでいること、そして十分に構成に配慮がされ正式なものとなることが極めて重要である。

52.湿地の保全、社会経済や文化的観点における重要性、その脆弱性、あるいは湿地の恩恵・サービスに対する地元住民の依存度等によって、他よりも高い保護の網を被せられる湿地もある。

53.ラムサール条約湿地のリストは、国際的に重要な湿地を認識し、合意形成をする上でのツールを提供する。これに従って、河川流域管理計画の中では保護の優先度が高くなることを意味するが、条約地域、国や地方において重要な湿地、あるいは流域内で水文学的に重要な湿地を認識するためには、同様のツールが必要である。また、国際的に重要という条件を満たす湿地の全てが締約国によって条約湿地に登録されているわけではない点にも留意する必要がある。また、そのような未登録の湿地の重要性も考慮に入れられるべきである。

54.このステップが正式なものとなること、参加型で十分な情報が提供されるようにすることは、水の配分はもとより、財政資源の利用を含むその後の実施行動の優先順位設定に大いに役立つであろう。

55.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第4,8,12巻、決議Ⅸ.1付属書Cⅰ及び「ラムサール技術報告:湿地のための『環境における水流』手法の検討」(準備中)を参照のこと。

56.これは主として科学的な課題であるが、なおかつ責任を有する担当機関や影響を受ける利害関係者の参加が必要となる。

57.ステップ5で合意された優先事項は、実際的で計測可能、実施可能かつ施行可能な管理目標に翻訳されなければならない。そして、これらの目標は、責任を有する土地、水及び環境管理機関の事業計画策定、そして地域社会による使用や慣習的な使用に関する合意に組み込まれる必要がある。

58.これらの目標は、また、その後の段階で環境影響を評価する際に照合すべき、非常に重要な基準(ベースライン)を形作るものである。

59.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第1,4,8,10,12巻を参照のこと。

60.これはサイクル全体の中でも非常に重要なステップであり、このステップにおいて様々な部門の計画策定と管理プロセスが同期化及び統合化されることが不可欠である。

61.これが初期の構想に基づいた計画(机上の調査にもとづいたもので詳細は限られているもの)であれ、流域内の土地、水及び湿地管理のための包括的な実施計画であれ、理想的には、責任を有する全ての機関が署名し、一機関が実施において中心的役割を果たすことを正式に認めている、公式計画として存在するべきである。

62.そのような統合的な計画を策定するための唯一の最善策といったものはない。各国や各流域は、それぞれの状況に最も適した様式と構造は何かを検討すべきである。

63.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第4,8,11,12巻、決議Ⅸ.1付属書及び「ラムサール技術報告書:湿地のための『環境における水流』手法の検討」(準備中)を参照のこと。

64.国や流域の当局は、個々の湿地レベルでの湿地管理計画あるいは流域レベルでの水資源管理計画のいずれかの実施において、相当な経験を有しているかも知れない。しかしながら、特定の時期と場所において、統合や整合性と同期化を確保しながら、これら二種類の計画を並行して実施することが一般的には課題となっている。

65.空間的及び時間的な計画策定の規模は、部門と目標によってしばしば大きく異なっている。ケースごとに別々の機関が中心的責任機関となっていたり、事業計画策定のサイクルが合致していないこともある。また、データ、情報、政策及び問題の効果的な伝達経路が確立されていないこともあるだろう。

66.並行して業務を進める上での問題は、様々な機関や関係グループが十分に参加できる共同作業部会を通じて対応できることがある。この部会は、例えば流域当局の理事会のような位置付けであったり、技術職員のより非公式な作業部会として頻繁に会合を持ち、運用上の問題を協議し解決するようなものであってもよい。

67.共同作業部会がどのレベルで設置されようとも、作業部会のメンバーとなっている全ての組織と機関の最高レベルからの政治的支持を得る必要がある。政治的支持が望めない場合でも、献身的な現場の技術職員が運用上の大部分の問題に対処することはできるが、彼らの業務が、法的な課題解決の労苦(例えば、水の配分に関するもの等)そして組織的な政策指針の欠如などにより阻害されることがある。

68.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第8,10巻を参照のこと。

69.持続可能な順応的生態系管理の取組は一般的に、系統だったモニタリングと報告のステップを取り入れることによってサイクルを完了するものである。このステップは、クリティカルパス全体をつなぎ合わせるための「接着剤」を提供するものである。しかし、多くの場合、モニタリングと報告の業務には最少の時間と予算しか計上されておらず、予算が逼迫すると真っ先に削減されてしまうことになり易い。

70.モニタリングプログラムは、ステップ4と5で設定された優先事項と目標に照らして企画される必要がある。結果として得られた情報が、当該の河川流域及び流域内の湿地のために合意された管理目標の達成、あるいは進捗状況の評価のために利用できなければ、モニタリングを行なう価値はほとんどないと言っていいだろう。

71.管理目標のいくつかが、人々の生計手段の保護と生活向上に関する社会的あるいは経済的なものであるという可能性がある。このため、モニタリングプログラムはまた、より広く理解された水文学上及び生態学上の目標はもとより、これらの目標に関する進捗状況を追跡するための情報も提供する必要がある。計画策定と実施業務の、進捗及び経営状況を評価するための業績評価基準もまた必要である。

72.現状、傾向及び進捗状況に関する情報は、政治家、機関管理者、利害関係者、地域社会の関係団体など、対象者によって異なる方法でまとめる必要があるだろう。

73.さらに詳細な手引きについては、ラムサールハンドブック第2,3,4,5,6,7,8,10,12巻、決議Ⅸ.1付属書Cⅰ及び「ラムサール条約技術報告書:湿地のための『環境における水流』手法の検討」(準備中)を参照のこと。

74.モニタリングと同様、これは、その重要性が一般的にかなり過小評価されている重要な戦略的ステップである。二つのレベルでの見直しが行なわれる。

75.この見直しのステップが運用及び戦略的レベルで適切に実施されれば、クリティカルパスのサイクルを完了させ、生態系の順応的管理の基本原則である効果的な「実践による学習 "learning-by-doing"」を確保することができる。

76.特定のステップに直結していない大事な問題が数多くあるが、それらに対処しないでおくと、クリティカルパスのどこかに問題を引き起こしかねない。それらは下記のようなものである。

77.クリティカルパスは著しく逐次的で、それゆえに制約が多い工程のように思われるかも知れないが、実際、その原理は「どこからでも、とにかく始めよう」というものである。この手法を適用する価値は次のようなものである。たとえ湿地レベルで特定の実施工程が完全に破綻してしまったように思えても、クリティカルパスは、水や河川流域管理の問題における不足項目や障害を特定するための分析ツールとして使用することができ、それらの中で最も深刻なものを解決し、実施を軌道に戻して、また前進させることが期待できるのである。

78.例えば利害関係者が優先事項に合意できない、あるいは湿地の水要求を満たすために他の価値をトレードオフ(代償)として提供することを快く思わない等の理由で、工程が遮断されたと思われる場合、再考すべき重要な箇所はステップ2と4である。

79.これらのステップでは、湿地の優先事項の正当性と実行可能性が決定される。利害関係者の参加過程が十分に開放的で参加型のものでなければ、目標の正当性はないと見なされてしまうだろう。例えばダムから放流しなければならない水量に関してなど、流域内の湿地のために設定された優先事項が実際的でなかったり実行可能でなければ、湿地に関する目標が認識されないことに繋がり、そうしてそれら目標の実施における失敗にも繋がってしまうだろう。

80.どこから開始するかの判断もまた、既に河川流域で進行中であろう、より広範な水資源と土地計画策定の状況に影響される。

81.クリティカルパスの手法は、湿地と流域における湿地の役割に焦点を当てている。この湿地中心のサイクルは、他の計画策定や管理のサイクルの中に収まっているもの、あるいは緊密に繋がったものとして認識されるべきである。特に水資源のサイクルなど、他のサイクルの現状と進捗状況を理解することは、湿地サイクルをこれら他のサイクルと同期化させ、作業の重複を避ける上で有用である。

82.例えば、クリティカルパスのステップ3は湿地に関する技術調査を必要とする。もし水管理者が水資源状況の評価と流域の水利用量解析に着手するのと同時に、この調査が行なわれれば、情報とデータの多くはこれら二つのサイクル間で共有することができる。

83.クリティカルパスにおける湿地に関するステップ4は、理想的には、水部門によって行われる参加型プロセスと同期させることによって、水配分における優先項目を決定するべきである。

84.湿地部門からの専門的CEPAの取組は、湿地のクリティカルパスと他部門の工程間の連動と同期化を支援することができる。他部門の工程が十分にうまく構成されたものになっていない場合、CEPAの取組のうち特定事項について焦点を当てることにより、他部門の現在の工程を特定し明確にして、湿地部門との連動を図ることができる。

85.他部門の工程が十分に構成されており、おそらく湿地部門の計画策定及び管理工程よりもかなり先に進んでいるのではないかと思える場合、湿地部門が「追いつき」、流域内の水に関する検討事項に少なくとも湿地のニーズと価値とが加えられるようにするためには、クリティカルパスのステップを迅速に、あるいは机上で実行することを考慮に入れるべきである。クリティカルパスの諸ステップは、そのサイクルの次回繰り返しの中で、より十分に実施することができる。

図1:「クリティカルパス」の手法の一般的な解釈 利害関係者の参加と他のCEPAツールがサイクル全体にわたり継続される点に注目

原注1.Dickens C., Kotze D., Mashigo S., MacKay H. & Graham M. (2004). Guidelines for integrating the protection, conservation and management of wetlands into catchment management planning (湿地の保護、保全、管理を集水域管理計画策定に組み込むためのガイドライン) 水資源調査委員会報告書 No. TT220/03,プレトリア、南アフリカ.水資源調査委員会(www.wrc.org.za)への請求により入手可能。

[ PDF(364㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_Ci.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_Ci.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexci_j.htm

Last update: 2008/06/25, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).