|

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | 第8回締約国会議 |

「湿地:水、生命及び文化」

湿地条約(ラムサール,イラン,1971)

第8回締約国会議

バレンシア,スペイン,2002年11月18-26日

1.ラムサール条約第3条1項が、「締約国は、『国際的に重要な湿地』の登録簿に掲げられている湿地の保全を促進するため、計画を作成し、実施する」と定めていることを考慮し;

2.同条約第3条2項が、「各締約国は、その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地の生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり、または変化するおそれがある場合には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手することが出来るような措置を取る」よう、またラムサール条約事務局に「これらの変化に関する情報は、遅滞なく通報する」よう規定していることを同じく考慮し;

3.「ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」を採択した決議5.7、科学技術検討委員会(STRP)に、この分野での最近の進展を見直すよう求めている勧告6.13、そしてこれらのガイドラインが依然として価値があることを再認識した決議Ⅶ.12を想起し;

4.決議Ⅶ.12において、締約国がSTRPに対して、ラムサール条約事務局の支援を得て、環境、社会、経済的影響評価及び費用便益効果、ゾーニング、多目的利用、緩衝地帯の設計と維持、予防的アプローチ原則の適用等の最新のアプローチについて再検討する追加的手引きを、第8回締約国会議(COP8)での検討に備えて準備するよう指示したことを重ねて想起し;

5.決議Ⅶ.12が求める追加的手引きの準備にあたって、締約国が利用する包括的管理計画策定の手引きが、この分野における最新の進展を反映し、しかも一貫していて理解しやすいことが確実であるようにするためには、決議5.7において採択された手引きの完全な改訂が必要であるとSTRPが決めたことを知り;

6.決議Ⅶ.12において、締約国が、2002年のCOP8までに、各締約国の条約湿地の少なくとも¾で、管理計画が準備中であるか、実施されていること、またひとたび実施されたなら完全な実施が図られるべきであると要請したことに留意し、さらに今回の締約国会議に提出された国別報告書の記載事項によると、少なくとも 397箇所のラムサール条約湿地、すなわちリストに含まれるもののうちの35%がこれに相当することに重ねて留意し;

7.ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画の策定及び実施は、統合的管理計画策定のプロセスの一部であり、以下の事柄について手助けとなる:すなわち条約湿地管理の目標を決定し、目標を達成するために必要な管理行動を特定しかつ記述し、湿地のさまざまな特徴に影響しまた影響を及ぼすおそれのある因子を把握し、生態学的特徴における変化を見抜くため、また管理の効果を測定するためのモニタリングの必要条件を明確にし、管理が有効で十分であることを立証し、効果的な管理の継続を維持し、あらゆる利害の対立を解決し、管理を実施するための資源を獲得し、湿地、団体及び利害関係者の内部及び相互の間のコミュニケーションを可能にし、そして、地方、国内、国際的レベルの政策に確実に従うことの手助けとなることを認識し、また

8.ラムサール湿地及び生物圏保護区のための目録、評価、モニタリング、ゾーニングなどの管理計画策定の手引きを見直し、また可能な限り一致させるための行動を包むラムサール条約事務局とユネスコの人と生物圏プログラム(MAB)の間での「2002−2003年共同作業計画」を意識し;

締約国会議は、

9.この決議の付属書である、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」を採択する;

10.締約国に対して、特にまだ管理計画策定のプロセスと計画を持たない国内のラムサール条約湿地に、新ガイドラインを適用してこのプロセスを確立し、実施するよう極めて強く要請する;

11.特に、ラムサール条約湿地として登録された地域と同じ場所に他の指定も適用されるような場合、別の管理計画策定のプロセスも存在すること、またこの別の管理計画策定のプロセスによるアプローチによって、湿地の保全と賢明な利用を確実にするための明確な保全目標が、適正にそして完全に実施される場合は、管理計画策定を実行するための妥当な代替策となりうることを認識する;

12.ラムサール条約事務局に対して、このガイドラインの完全な適用が制限されるという状況があり得るという認識のもとに、ガイドラインの実用的な適用のためのフィールドガイドを開発するよう要請する;

13.このガイドラインは、管理と計画策定のプロセスの中に管理計画の定期的な見直しと改訂を含むよう勧告していることを指摘し、締約国に対して、ラムサール条約湿地及びその他の湿地のための既存の管理計画の見直しと更新をする際に、「新ガイドライン」を適用するように強く要請する;

14.締約国に対して、中でも生物学的特徴の記載と維持そしてモニタリング計画の作成(決議Ⅵ.1)、湿地リスクの評価と指標(決議Ⅶ.10)、環境影響評価に関する手引き(決議Ⅷ.9)、再生に適した湿地の特定を含む、湿地の再生(復元)に関する手引き(決議Ⅷ.16)、「泥炭地に関する地球的行動のためのガイドライン」(決議Ⅷ.17)など、締約国内の管理計画策定のプロセスを手助けする、ラムサール条約から入手可能な全てのツール、手引きを利用するよう奨励する;

15.ラムサール事務局に対して、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」を、生物多様性条約(CBD)、世界遺産条約、移動性野生生物種の保全に関する条約(ボン条約・CMS)、そしてアフリカ・ユーラシア渡り性水鳥保全協定(AEWA)、ユーロサイト(Eurosite)[訳注:ヨーロッパ自然管理機関のネットワーク]、その他など、特に共通の利益のある湿地についての管理計画策定のプロセスに関する湿地生態系の管理に関連した協定や組織に、伝達するよう要請する;

16.科学技術検討委員会(STRP)に対して、ラムサール事務局の支援と、MAB計画、CBD、またその他の関連する機構の協力を得て、ラムサ−ル条約湿地とその他の湿地のために、指標と迅速評価手法、リモートセンシングの利用を含む、ゾーニング、モニタリング計画、方法論に関する追加的手引きの見直しと準備を行うよう要請する;

17.締約国がラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理を計画する際には、今回の会議において採択された、統合的沿岸域管理に関する手引き(決議Ⅷ.4)、また湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理に関するガイドライン(決議Ⅷ.1)のみならず、「河川流域管理に湿地の保全と賢明な利用を組み込むためのガイドライン」(ラムサールハンドブック第4巻)を定めた決議Ⅶ.18に適合するよう、河川流域内とその他の集水域におけるより広い管理の実施を考慮するよう勧告する;

18.締約国に対して、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」において、管理計画策定プロセスのすべての段階で、全ての利害関係者の完全な参加の確保に重きをおいていることを考慮し、また、「湿地の管理への地域住民及び先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン」(ラムサールハンドブック第5巻)を定めた決議Ⅶ.8と、このプロセスを支援するための、湿地の文化的側面についての基本原則を定めた決議Ⅷ.19付属書のガイドラインを利用するよう強く要請する;

19.「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」は、中でも、今回の締約国会議において採択された「湿地管理を推進するための『サンホセレコード』」(決議Ⅷ.15)に湿地を登載する基準の基礎となるであろうことを指摘する;そして

20.締約国に対して、ラムサール条約湿地リストに記載された個々の湿地に、生態学的特徴の特性の指標を含むモニタリング計画を確立するために、管理計画プロセスと「ラムサール条約湿地とその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」を利用するように、また湿地の生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり、または変化する恐れがある場合にそれを通知するために国内の機構を整備するように極めて強く要請し、また、ラムサール条約第3条2項に従って、これらの変化を、ラムサール事務局に遅滞なく報告するように重ねて強く要請する。

Ⅰはじめに

Ⅱ総合的ガイドライン

Ⅲ河川流域及び沿岸域管理など広域環境管理計画策定への湿地管理の統合

Ⅳ湿地管理計画策定の機能

Ⅴ地域住民と先住民を含む利害関係者

Ⅵ環境管理に予防的手法を適用する

Ⅶ管理計画策定はプロセスである

Ⅷインプット、アウトプットと成果

Ⅸ適応的管理

Ⅹ管理単位、ゾーニング、そして緩衝地帯

ⅩⅠ管理計画の様式

ⅩⅡ前文・方針

ⅩⅢ記載

ⅩⅣ評価

ⅩⅤ目標

ⅩⅥ根拠

ⅩⅦ行動計画(管理プロジェクトと見直し)

1.以下のガイドラインは、1993年に開催された第5回締約国会議における決議5.7で採択され、さらにラムサールハンドブック第8巻(2000年1月)として出版された「ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画策定のためのガイドライン」に代わるものである。これは、環境・社会・経済的影響評価及び費用便益効果、ゾーニングと多目的利用、緩衝地帯の設計と維持、予防的手法の適用に関する追加的な手引きとなる。

2.本ガイドラインは、国際的に重要な湿地のリストに入っている湿地の保全、締約国内の全ての湿地の賢明な利用(ラムサール条約第3条)、加えてラムサール条約湿地登録簿に掲げられているかどうかに係らず湿地に自然保護区(保護地域)を設けること(条約第4条1項)に関する条約の要件に関わる。

3.以下のガイドラインは、個別湿地規模の管理計画策定に照準を合わせている。しかしながら、本ガイドラインは、ラムサール条約湿地が1ヘクタール未満から 600万ヘクタールまでの規模にわたるものまであり、また境界内に孤立した湿地のみを含むものがある一方で、領域内に緩衝地帯、生息地モザイク、集水域という湿地ではない周辺部も含む場合もあって、広範で、さまざまな'湿地'の適用があることも認識している。このため、以下のガイドラインの適用にあたっては、各々のラムサール条約湿地及びその他の湿地の個別の特徴と状況に従って、柔軟でなければならないことも認識している。

4.ラムサール条約湿地管理計画は、地方、地域、または国家レベルにおける公共開発計画制度に組み込まれなければならない。湿地の管理計画を適切なレベルの空間及び経済計画に組み込むことを通して、実施、人々の参加、そして地域の所有権が確実になる。さらに統合により、外部からだけでなく、地域的な資金援助の可能性が増すであろう。

5.本ガイドラインはまた、個別湿地規模の管理計画は、賢明な利用計画及び管理のための多因子的アプローチの一つ要素であるべきであること、また、統合的河川流域と沿岸域の規模を含めた広範な規模の景観計画と生態系計画にリンクすべきであることを認識している。これは、このような規模における方針と計画決定が、個別湿地の保全と賢明な利用に影響を与えるからである。

6.以下の新ガイドラインは、さらに管理計画の、総合的管理計画策定のプロセスの一部としての役割りを強調し、また適応可能な管理、成果、定量化された目標、及び統合的モニタリングなど、管理計画策定によい実践を取り入れるための補足的な助言も提供する。

7.湿地は自然的、人為的要因の影響を受けやすいダイナミックな地域である。湿地の生物多様性と生産力(すなわち条約の定義による湿地の「生態学的特徴[注1]」)を維持し、また人間によるそれらの資源の賢明な利用を受け容れるためには、様々な管理者、所有者、居住者、及びその他の利害関係者の間での全体的な同意が不可欠である。管理計画策定プロセスは、この同意を達成するための手続きを与える。

8.管理計画それ自体は技術文書でなければならないが、法的に支えられ、また状況によっては法律文書として承認される事が適切であろう。

9.管理計画は動的で、かつ継続する管理計画策定プロセスの一部である。計画は継続的に見直しを行い、モニタリングプロセス、優先事項の変化、緊急の課題を取り入れて整備されなければならない。

10.管理計画策定プロセスの実施のために独立した担当部署を指定しなければならない。この部署の存在を、全ての利害関係者に明確に伝えなければならない。このことは、複雑な所有権及び管理状況があって、湿地に関わる全ての利益、利用者、及び圧力を考慮する必要のある広大な湿地の場合、特に重要である。

11.条件は個々の湿地で異なるが、以下のガイドラインは世界中で適用することができるであろう。本ガイドラインは湿地管理計画策定に当たっての概念的な背景と枠組み、そして管理計画の主要な部分のアウトラインを提供する。本ガイドラインは完全な管理計画本体の詳細な内容の処方箋を与えるものでないことは強調しておく。管理計画本体のためにははるかに詳細な文書が必要であり、地域あるいは地方レベルで準備されなければならない。

12.管理計画、および管理計画策定プロセスの大きさ、または複雑さは、各湿地の必要に応じたものでなければならない。多くの湿地にとって、大規模で精巧な、費用のかかる計画の作成は不可能であり、またおそらく正当化することはできない。計画の規模と(おそらくより重要であろうが)計画作成に利用できる資源は、湿地の規模と複雑さ、また湿地の保護や管理のために利用できる全体の資源に比例しなければならない。従って、小さくて複雑な問題のない湿地に対しては、短い、簡潔な計画で十分であろう。大きな、あるいは区分化された湿地に対しては、湿地全体のための全体的な目標を記述した上で、湿地の各区域に向けた個別の詳細な計画を展開するのが適切であろう。

13.管理計画策定は、決められた湿地の境界に制限されるべきでないこともしばしばである。とりわけ河川流域または沿岸域においては、むしろ、計画と管理の各湿地が置かれたより広い周辺状況を考慮に入れるべきである。湿地の存在自体が、本来、境界を越える存在だからである。湿地計画に外部の自然的、人為的要因と、それらの湿地に対する影響を考慮するように、また湿地の管理目標をより広い計画策定プロセスの中で考慮するように図ることが重要である。国境を越えた湿地に関するガイダンスについては、さらに、ラムサールの「湿地の保全及び賢明な利用を河川管理に組み入れるためのガイドライン」(ラムサールハンドブック第4巻)、「統合的沿岸管理(ICZM)に湿地の問題を組み込むための原則及びガイドライン」(決議Ⅷ.4)、そして「ラムサール条約の下での国際協力のためのガイドライン」(ラムサールハンドブック第9巻)を参照のこと。次節では、個別湿地規模の管理と、より広範な管理とのリンクについて詳述する。

14.湿地において、永続的な水の存在、あるいは少なくとも一定の重要な期間存在する水が原因となって、土壌、微生物、また動植物の群集、群落がつくられ、そのため土地の機能の仕方は陸上の生息地とは異なっている。湿地の生態系は、水環境に適応しており、変化に対して脆弱である。殆どの湿地にとって、直接の降雨による水の供給の割合はかなり低く、水の供給源の主要な部分は川または帯水層である。同様に、沿岸域の湿地は、川と、その他地面から流れ込む淡水、そしてはるか沖からの海洋水と海水の量及び質によって影響を受ける。

15.従って、条約湿地の管理に成功するには、これらの水の源を維持することが必要である。水文学的循環の相互的な連関ということは、湿地からある程度はなれた場所での変化が決定的な悪影響を与えうることを意味している。気候変動、土地利用の変更、水の抽出、公共的供給のための水の貯蔵と変更、農業、産業用水、水力発電など、湿地まで達する水の不足を招くことは全て、湿地の消失及び劣化の主要原因となる。湿地の保全及び賢明な利用にとって鍵となる重要な要件は、適正な水質の適切な水が適正な時期に湿地に配分されよう図ることである。詳細な情報については「湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理に関するガイドライン」(決議Ⅷ.1)参照のこと。

16.水問題の基本単位は、通常、河川流域(あるいは集水域)である。というのは、水の動きを通して各構成要素とプロセスがつながっている水文学的な水系が集水域で区切られるからである。河川流域は通常、湿地、森林、草地、農業及び都市地域など、異なる土地タイプのモザイクでできている。「河川流域の統合的管理計画」(IRBM)という用語は、全体的なアプローチを取る広い概念へと発展した。(ラムサール賢明な利用のためのハンドブック4、「統合的湿地管理、及び河川流域管理に向けた賢明な利用」を参照のこと。)

17.しかしながら、湿地のある河川流域が、広域計画のための最も適切な単位ではない場合もあると認識することは重要である。これは地下の帯水層が必ずしも地表の河川流域と一致しないために、地下水が湿地に対する水の供給に重要な役を担うときである。そのような場合は、一つの帯水層の上に横たわる2つ以上の流域が、水資源管理の適切な単位となるかもしれない。したがって個別湿地に基づいた適切な管理計画策定のためには、その基礎として、その湿地と、表流水と地下水の水源との間の水文学的な関係を確認することが重要である。

18.統合的河川流域管理は、ダブリン原則[注2]を履行するためのアジェンダ21の18章において提案された戦略として有名になった、統合的水資源管理(IWRM)を補完する。アジェンダ21は「このような統合は、表層水と地下水の両方を含む、互いにつながったすべての淡水のタイプを網羅し、また水量及び水質の側面を正しく考慮しなければならない。給水と公衆衛生、農業、産業、都市開発、水力発電、内陸性漁業、輸送、レクリエーション、低平地の管理、及びその他の活動のための水資源の多利益的利用だけでなく、社会経済的開発の文脈における水資源開発の多部門性が認識されなければならない。」と断言する。

19.IWRMの鍵となる要素は「水資源管理計画に最も適切な物理的な実体は、通常、河川流域である」ということである。生態系管理の概念は、生態系の境界が河川流域境界と同義になっているIRBMと広範な類似性があるが、生態系管理の焦点は、生態系機能の維持にある。

20.IRBMまたはIWRMの目的は、政治家から地域社会まで、全てのレベルの利害関係者を集め、また流域内の異なる部門のための水需要を考慮する[注3]ことである。湿地の需要に対する適切な水の配分を達成するには、河口部及び沿岸に存在する湿地を含めた、湿地の水の必要性を特定し、他の利害関係者に伝えなければならない。また必要な水の配分を正当化するために、湿地の水文学的、及び生態学的機能と湿地の財とサービスの規定など、湿地の利益を把握することも必要不可欠である。

21.湿地のために十分な水の配分を達成することの容易さは、法の監督如何による。国によっては南アフリカの水法や、EUの「生息地に関する指令」と「水の枠組み指令」のような、環境に関する水の配分に関連した法を持つところもあるであろう。これらの場合には、湿地に対する十分な水の配分のための手続きが設けられるであろう。

22.水の利用がもたらす利益に基づいて、水の配分が行われる場合もあるだろう。水の配分を要求して争う他の利害関係者としては、公共の水の供給、エネルギー、農業と産業界の代表者があるだろう。そのすべてが、公衆衛生、食料、また雇用を含めた経済的成果など、水の需要を正当化するために活発な議論を行うであろう。

23.したがって、湿地に対する水の配分の達成は、湿地の利益についての研修、及び普及啓発活動の構築を含む注意深い計画策定を必要とする、長いプロセスになるだろう。これらの利益は、他の水利用者との取引が評価できる方法で提示される必要がある。漁業のように、伝統的な財務分析に適した貨幣価値を与えることの出来る利益もあるが、これは一般的に、社会的、文化的、または生態学的利益にはあてはまらない[注4]。湿地の経済的価値はもとより、そのすべての社会的、文化的、生態学的価値が評価できる、多基準分析のような意思決定のための枠組みを確立する必要がある。

24.IRBMの履行のために、多くの国(または河川流域を共有する国の団体)が、ニジェール、メコン、ザンベジ川、チャド湖流域などのように、河川流域管理局、または管理委員会を設置している。しかしながら、河川流域部局と水関連省庁の多くは未だ、生産力(例:漁業、牧畜、放牧)、及び社会的な重要性(例:地域住民と先住民による伝統的な利用またはその文化遺産)など、湿地が提供する利益について不十分な評価しかしていない。実際は多くの人が湿地を、水利用に関して競いあう、蒸発度が高く水を要求する存在としてのみ認識している。河川流域計画を作る者及びその管理者が、単に水の利用を競いあうだけではなく、湿地生態系が流域内の重要な要素であること、水から生活必需品を生み出す資源でもあることを認識することは極めて重要である。したがって、水質改善のために湿地を利用するといった湿地の賢明な管理は、IRBMにとっての限界ではなく、解決策になり得る。

25.IRBMは、湿地の利益を実証することの出来る対話のためのフォーラムを設置するので、湿地の賢明な利用を推進するための機会ととらえる事が出来る。またさらに、たとえばダム[注5]のような、湿地に対して悪影響を及ぼす恐れのあるインフラ開発の提案の賢明さを問う機会とすることもできる。(決議Ⅷ.2「世界ダム委員会(WCD)の報告およびそのラムサール条約との関係」参照)

26.河川流域局あるいは同等の組織がまだない所には、利害関係者の関わりあう公開討論の場[注6]の設置を含めて、水の配分を決定するためのプロセスを開始することが必要であろう。

27.個別湿地のための管理計画策定のプロセスを展開する中で、湿地管理者らは、その湿地が発現する地域の流域規模、帯水層、あるいは沿岸域というより広い文脈の管理プロセスを考慮すること、またこれらのプロセスに働きかけることが重要である。この働きかけを通して、当該湿地の必要性が認識され、この、より広い計画と管理の中に確実に、完全に組み込まれるように図ることができる。

28.湿地管理計画策定プロセス及び管理計画の最も重要な機能は:

機能Ⅰ.個別湿地管理の目標を特定すること

これが計画策定プロセスの最重要機能である。湿地の生態学的特徴の重要な特性それぞれに対して、また社会経済的、文化的、教育的な価値など湿地の機能と価値に関連するその他すべての重要な特性に対して、管理目標を規定することが重要である。つまり、管理計画作成の責任者にとって達成しようとするものが何であるかが明確でなければならない。

機能Ⅱ.湿地の特性に影響する、あるいは影響する可能性のある要因を特定すること

湿地の賢明な利用及び保全目標を達成する能力は常に、ある程度、社会の風潮や制約、義務責任など多数の要因に左右される。実際には、目標を設定する湿地の特性に対して過去に影響した、現在影響している、あるいは将来影響しうるすべてのものが達成能力を左右する要因となる。すべての重要な要因を特定すること、そしてそれらが湿地、特にその生態学的特徴の特性へ及ぼす影響に配慮することが重要である。最重要な要因については、計画策定プロセスの一部として、環境影響評価(EIA)を行う必要があるであろう。

機能Ⅲ.対立を解消すること

殆どの湿地では何らかの利害の対立があり、また優先事項の特定に困難があるであろう。計画策定プロセスは、対立を解消し、また将来のための取り組みを確立するための公開討論の場であるという認識が重要である。

機能Ⅳ.モニタリングの要件を規定すること

管理計画策定の文脈におけるモニタリングの機能の一つは、管理の有効性を測定することである。目標が達成されつつあると知ること、そしてそれを他者に説明できることが肝要である。従って、モニタリングは管理と計画策定に不可欠な要素であると認識すべきである。個別湿地の生態学的特徴の変化を特定し管理できるようにモニタリングを企画しなければならない[注7]。

機能Ⅴ.目標の達成に必要な管理を特定し明示すること

生息地や生息種に対する保護対策を必要とする殆どのケースでは、何らかの行動が、つまり管理が必要となる。まず計画の管理目標の特定を確立した後は、必要とされている行動のコストを特定し、説明し、見積もりをしなければならない。

機能Ⅵ.効果的管理の連続性を維持すること

効果的な管理とモニタリングの連続性は必須である。管理プロセスは広範な要因の変化に従って適合させなければならない。管理は状況の要求に従って変化するが、管理の目的は程度の差はあれ、普遍でなければならない。単に個別のプロセスの連続性だけではなく、効果的管理の連続性を維持することが重要なのはこのためである。モニタリングの連続性は管理の連続性と同等に重要である。

機能Ⅶ.資源を獲得すること

管理計画策定にあたっては湿地の管理に必要となる資源を特定し定量化しなければならない。この作業には詳細な予算作成も含まれる。この情報は、後で資源獲得の努力を支持し正当化するための役に立つ。管理計画実施のために資金を配分することは、特に開発途上国で、困難であることが多いが、大切なことは管理計画の中に資金調達管理の仕組みを明示することである。その仕組みとしては、例えば観光やアシの収穫、漁獲といった湿地からの収入を創出することや、湿地のための信託基金その他の長期的資金調達機構などがある。多くの場合、準備の初期段階で、管理計画の実行に責任をもつ組織の資金量査定が必要となるかもしれない。資金量査定で不足が特定された場合は、行動計画の節で対応する必要がある (本ガイドライン第ⅩⅦ節を参照のこと)。

機能Ⅷ.湿地、組織、利害関係者の内部及び相互間でコミュニケーション可能とすること

コミュニケーションは組織内で、また組織と個人の間でも不可欠である。管理計画と管理計画策定プロセスは、情報を構造化して理解できる形で提示する手段であり、これによって他の人々に、湿地、管理目的及び管理プロセスについて伝えることができる。生態学的特徴を維持するための計画の策定と管理は、情報の入手可能性によって大きく左右される。計画を展開する責任者が、他所で開発あるいは改善された管理技術や管理手順について把握していることも重要である。計画の中の広報・教育・普及啓発(CEPA)の要素は、その発端から完全実施まで、明確になっていなければならない(決議Ⅷ.31を参照のこと)。

機能Ⅸ.管理が効果的かつ効率的であることを明示すること

計画作成の責任者は常に、自分達が資源を有効に利用していること、また管理が効果的に行われるであろうことを説明する責任のある立場にいる。つまり、計画には、すべての費用便益分析に対する根拠が盛り込まれていなければならない。説明責任の必要性を認識することもまた重要である。

機能Ⅹ.地方政策、国家政策、国際政策との整合性を確保すること

管理計画は、広範囲にわたる政策、戦略及び法規の認識に基づき、それらに準拠していることが必要である。時には複数の政策が矛盾していることがあり、従って多様な政策を統合することも計画の機能のひとつである。「国家湿地政策」と、関連した生物学的多様性に関わる国内計画及び政策が、湿地管理計画を作成するための背景と枠組みとなる(詳細については、ラムサールハンドブック第2巻「国家湿地政策作成及び実施のためのガイドライン」を参照)。この湿地管理計画は、とりわけ、「国家湿地政策」や生物多様性に関する国家戦略、その他関連する計画や政策の実施に貢献しなければならない。

29.湿地管理は、また特に計画策定プロセスは、最大限に包括的でなければならない。正統な利害関係者、特に地域住民と先住民が、計画策定や湿地の共同管理において積極的な役割を担うよう強く促す。計画策定プロセスの全段階で、女性やその利益などのジェンダー問題全般が確実に考慮されるように、積極的な措置をとることが極めて望ましい。必要ならば、全利害関係者の参加を保証するための適切なインセンティブを、確定して適用すべきである。湿地の参加型管理に地域住民と先住民が関与することについて、より詳しい手引きが、ラムサール決議Ⅶ.8で採択されたガイドラインに示されている。(ラムサールハンドブック第5巻)

30.「利害関係者」とは、湿地の影響範囲内に居住するすべての個人、集団、共同体及び、湿地の管理に影響を与えうるすべての個人、集団、共同体を指すものとする。明らかに、ここには生活手段を湿地に依存するすべての人々が含まれる。

31.利害関係者の利益関心は、個別湿地の管理に対して無視できない影響を持つ可能性があり、管理者はそれに対して大きな責務を持つ。あらゆるレベルにおいて、公共の利益を考慮しなければならない。湿地管理者は、湿地に対する利害が人によって異なり、時には正反対となる可能性を認識していなければならない。人々の利益が可能な限り保護されることは重要であるが、それによって湿地の生態学的特徴の特性を損なうものとなってはならない。湿地利用は、どんなものであれ、最終的に賢明な利用と保全の目的及び目標とを両立させるという検証に適合していなければならず、国際的に重要な湿地に指定されている所では、このことの重要性はさらに大きい。

32.地域住民と先住民の湿地管理への関与及び理解は、私的所有もしくは慣習的保有権の下にある湿地では、特に重要である。その場合、地域住民自体が湿地の保護者であり管理者であるからであり、そのような状況では、管理計画策定プロセスが、生活手段を湿地に依存している人々に対して外部から押し付けられるものとみなされないことが肝要だからである。

利害関係者との協議及び利害関係者の参加

33.管理計画作成の意図について、できる限り初期の段階で、利害関係者に伝えることは大いに重要であるが、この段階で、このことは正式な交渉と混同されてはならない。初期の段階で伝えるべき最も重要なメッセージは、すべての人が意見を述べ、関与することができ、またすべての利益関心について適切に考慮がなされるということである。管理を計画する者たちは、自分達が心を開いており、すべての問題をできる限り客観的に取扱うというメッセージを伝えることが必要である。該当する利害関係者としては、地域住民のみならず、地方自治体(管理計画策定プロセスとその目標に影響を及ぼしうる決定権を持つすべての部局を含む)および民間セクターも含まれる。

34.協議及び交渉は、議論のためのアイデアや提案の提示、また特定の論点に関する見解の模索に関するものとすべきである。構造化された計画策定プロセスによって複数のアイデアや提案を生み出していくべきである。焦点の定まらない議論は結論に達することが殆どなく、逆効果を招きかねない。どんな協議の前にも、管理者は何を達成しようとしているかを理解し、交渉に開かれている領域を規定しておかなければならない。議論に開かれている論点に関しては、深く検討して一連の選択肢を用意すべきである。議論を包括的なものとするため、また意見の一致を得るために、あらゆる努力を注がなければならない。管理決定が究極的には責任機関にかかっているのであるから、場合によって、特に地域住民や先住民が管理に直接的な責任を持たないときには、「市民主導の」というより「市民が支援する」プロセスとなる。

35.計画に着手する前に、湿地について入手可能な関連情報すべてを収集もしくは照合することが必要である。これは関連する社会経済的、文化的、教育的な特性のすべてを含む、湿地の生態学的特徴とその機能及び価値を表示するためである。関連データ全ての効率的な収集を図るため、自然科学と社会科学の専門家が関与すべきである。通常、地元の人々及びその他の利害関係者が重要な情報源であり、プロセスのデータ・情報照合の段階で彼らが関与するべきである。また、これらの人々の関与にあたっては、とりわけ、ジェンダー問題や文化的問題に繊細で、適切な、またすでに実証された技法に従うべきである。

36.データ照合及び計画の記載段階の準備が完了すれば、プロセスは、生態学的特徴の保全と利害関係者の利益関心の側面とに関する管理目標の準備へと進む。生態学的特徴の特性の保護は、ラムサール条約湿地に関する最大の関心事であり、交渉の余地があるものと考えるべきではない。しかし、これらの特徴は地元の人々が維持し、今後も維持していくであろうという前提で存在することがしばしばである、ということに留意しておくことは重要だ。指定と管理計画策定の構想を利害関係者へ発表するとき、そのプロセスによって正当な活動が抑制されるとの印象を与えないことが非常に重要である。その活動が湿地の重要な特性を脅かさず、明らかに持続可能である限りであるが。

37.責務が明確になれば、次に管理要件の特定の段階に計画を進めることができる。この段階では、利害関係者との交渉が不可欠である。生態学的特徴の保全に関する目標は交渉の余地がないが、その目標に適合すると同時に様々な利害関係者たちの他の利益目標達成を援助するような、一連の代替管理アプローチを示すことは可能であることが多い。

38.最終的には、管理目標は公文書とされ、計画にはすべての利害関係者がアクセス可能でなければならない。

39.人間の利用、活動あるいは開発に対する湿地の環境容量(つまり湿地の持続可能性)を考察するに当たっては、その活動が生態学的特徴の特性への脅威とならないことを入手できる最も確かな証拠によって示さなければならない。

40.環境と開発に関する国連会議(UNCED)で採択された1992年環境と開発に関するリオ宣言・原則15の中で定められたとおり、締約国は湿地管理計画策定プロセスの実施にあたって、予防的アプローチについて検討するよう要請されている。その原則は次のように謳っている。

「環境を守るため、国家は、その能力に応じ、予防的アプローチを広く適用すべきである。深刻な、または回復不能な損害の怖れがある場合、科学的に完全な確証がないからという理由で、環境悪化を防ぐ費用対効果のよい方策を後回しにしてはならない。」

41.管理計画策定は継続的な、長期のプロセスとみなすべきである。情報の入手につれて管理計画は発展するもの、という認識が重要である。計画策定は、資源の許す範囲で、湿地の要請、及び湿地管理に責任を持つ組織の要請のみに適合する、最低限の計画を作成することから始めるべきである。

42.入手可能なすべての情報を照合し評価しなければならない(上記段落35を参照のこと)。関連情報の不足はどんなものも記録し、この欠落を修正するようにプロジェクトを計画しなければならない。時と共に、更に情報を収集し、資源が備わるにつれて、計画は発展し、徐々に湿地計画の要件すべてに適合していくこともあるであろう。

43.計画策定プロセスは適応的かつ動的である。湿地内外における特徴、要因及び優先事項の変化に合わせて、計画が変化または発展することが重要である。

44.ラムサール条約湿地及びその他の湿地に対する総合的管理計画策定プロセスの全体を、ラムサール賢明な利用ハンドブックに収められた数多くのツール及び手引きが助けとなる。管理計画策定プロセスの様々な段階に関して特に該当する個所は以下のとおりである:

湿地の特定及び指定

『生態学的特徴』および『生態学的特徴の変化』の定義 (決議Ⅶ.10, 補遺Ⅵ).

「湿地目録の枠組み」 (決議Ⅷ.6)

「国際的に重要な湿地リストを将来的に発展させるための戦略的な枠組み及び手引き」 (決議Ⅶ.11)

「国際的に重要な湿地(ラムサール条約湿地)に関する情報の拡充」 (決議Ⅷ.13)

湿地評価

「湿地リスク評価の枠組み」 (決議Ⅶ.10)

「生物多様性条約において採択された『環境影響評価立法の法制度・プロセス及び戦略的環境影響評価に生物多様性関連事項を組み込むためのガイドライン』及びそのラムサール条約との関係」 (決議Ⅷ.9)

「湿地の生態学的特徴、目録、評価及びモニタリングに係るラムサール条約の手引きの不足と整合性」 (決議Ⅷ.7)

湿地モニタリング

「湿地モニタリングプログラム設計のための枠組み」 (決議Ⅵ.1の付属書)

湿地そのものの管理

「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」 (決議Ⅷ.14)

「湿地管理への地域社会及び先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン」 (決議Ⅶ.8)

「湿地を効果的に管理するために、湿地の文化的価値を考慮するための基本原則」 (決議 Ⅷ.19)

湿地以外の事項との関わりの中での湿地管理

「河川流域管理に湿地の保全及び賢明な利用を組み込むためのガイドライン」 (決議Ⅶ.18)

「統合的沿岸地域管理に湿地の問題を組み込むための原則及びガイドライン」 (決議Ⅷ.4)

「湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理に関するガイドライン」 (決議Ⅷ.1)

『世界ダム委員会(WCD)報告およびそのラムサール条約との関係』 (決議Ⅷ.2)

45.管理者はインプット、アウトプット、そして成果を正しく区別すべきである。

インプット=資源

アウトプット=政策、管理計画、管理

成果=湿地の生態学的特徴の特性の状態及びその他の管理目標

46.これらの用語は以下のように定義される:

ⅰ)インプット:湿地管理のために投入される資源。例えば資金、人材、設備など。

ⅱ)アウトプット:管理もしくは管理計画策定プロセスの結果必然的に生じる副産物。例えば、様々な管理活動のために、政策が整備される、管理計画が準備される、説明が用意される、管理インフラが整備され維持される、など。管理が適切であるか否かを評価する手段として、アウトプットを利用することがよくある。多数のアウトプットを達成していることを理由に、組織は自分達が湿地の管理に成功していると主張するのだが、この主張はまったく誤っている可能性がある。広範にわたって管理活動を実施しながらも、生態学的特徴の諸特性を保護することや、たとえば、地域社会の完全な協力や関与を得ることなどに失敗することがありうるからである。生態系管理の中で陥りやすい最悪の誤りのひとつは、実際はそうでないのに、一つの特性が首尾よく保護されていると信じることである。

ⅲ)成果:これが管理の目的である。成果というのは、各湿地の生息地や種といった生態学的特徴の諸特性の好ましい状態である。この諸特性は、生息環境および生息種、持続可能な漁業もしくは稲作の適切な市場取引や、ツーリズムによる収益の公平な分配など、特定の社会経済的パラメータの効果的管理に依存している。再生管理への着手が必要になることもしばしばである。要求される状態あるいはプロセスの維持を図るため、再生管理に続いて維持管理が必要になる。諸特性の状態は特定し定量化することが必要である。それをしないと、保全や持続可能な利用成果が要求どおり達成されたかどうかを判断することができない。

47.インプットとアウトプットが適切であるか否かを判断する唯一の手段は、管理の成果を検討することである。これがなされたとき、そしてこのときにのみ、管理が妥当であるかどうかを決定することができる。

48.湿地やその特性を保全するため、管理者は、他者の正当な利益関心に対応し、絶え間なく変わる政治的風潮に順応し、不確実で変わりやすい資源を調整し、自然界の予測不能な変化を切り抜けることができるように、柔軟なアプローチを採用すべきである。

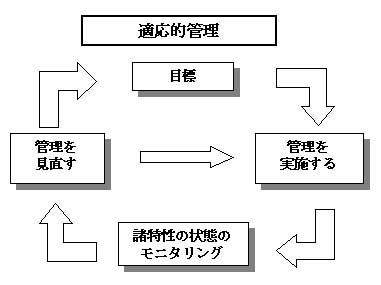

49.ラムサール管理策定アプローチの中に組み込まれた適応的管理プロセスは以下のとおり(図1参照):

ⅰ)達成すべきことを決定する(すなわち、重要な諸特性に対する定量的管理目標を作成する)。

ⅱ)入手可能な最良の情報に基づいて、目標を達成するために適切な管理を実施する。

ⅲ)諸特性のモニタリングを行って、それらがどの程度目標を満たしているかを決定する。

ⅳ)目標が満たされていなければ、管理を修正する。

ⅴ)管理を修正して目標が満たされるかを判断するためにモニタリングを続け、必要に応じて更に修正するようにステップⅳ)を繰り返す。

50.目標の修正が必要となるような、例外的状況もある。

51.適応的管理サイクルは通常、所定の間隔で繰り返される。その間隔は、自然および、とりわけ個別湿地の脆弱性や変化速度に配慮して定めるべきである。しかし、多くの国や組織が定期的なサイクルを課そうとする。いずれにしても、非常事態あるいは予測できなかった脅威が明らかになったときはいつでも、この管理サイクルを繰り返さなければならない。

52.この適応的アプローチを通して、湿地管理者は以下のことができる:

ⅰ)経験を通じて学習すること;

ⅱ)特性に影響を与えている変化する要因に注意を払って、対応すること;

ⅲ)管理プロセスを継続的に発展させ、または洗練すること;及び

ⅳ)管理が適切かつ効果的であることを示すこと。

図1.適応的管理サイクル

53.一般的には、管理計画策定プロセス及び管理計画は、湿地全域を対象とすべきである。しかし、他の土地利用のために分離された一箇所以上の離散小湿地(例えば、大河川の氾濫原沿いの離散的湿地)からなる湿地の場合、各小湿地に対して別個の管理計画を作ることが適切であることもある。しかし、そのような個々の小湿地計画は総括的計画の傘の下になければならず、小湿地の計画の前に総括的計画を準備しなければならない。

54.同じように、湿地が非常に広大である場合、管理計画策定プロセスのために湿地をいくつかの隣接地帯または地域へと分割し、前段同様に準備された総括的計画の傘の下で、それら各地帯に別々の管理を整備することが役に立つこともあるであろう。

55.湿地の特色や、周辺地域における他の土地利用に対する関係によって、種々の湿地に対していくつかの異なるタイプのゾーニングの適用が適切な場合もあるだろう。ラムサール条約湿地には、湿地自体のみからなる地域から、湿地ではない広域の周辺地域を包含しているものまである。条約湿地にはこのように非常に多様な地域が含まれるので、条約のもとで適用するゾーニングの枠組みは、どのようなものであれ、湿地の特徴の多様さに十分に対応できるよう、弾力的かつ柔軟でなければならない。

56.ラムサール条約湿地自体が緩衝地帯を含んでいないときは、管理計画策定の目的から条約湿地その他の湿地の中に規定される湿地の中核地域の周辺に緩衝地帯を特定し確立することが、一般的に言って適切である。緩衝地帯は湿地の周辺の地域であって、緩衝地帯の内部で土地利用活動が行われると、湿地自体の生態学的特性へと直接に影響を及ぼすことのある地域に設定しなければならない。また、緩衝地帯内の土地利用に関する目標は、湿地の生態学的特徴の保全と両立可能な、生態系管理を通じて持続可能なものでなければならない。湿地が離散的な小湿地で構成されている場合、適切ならば小湿地間の全地域を含めたそれぞれに対して緩衝地帯を規定すべきである。

57.緩衝地帯の配置は、ラムサール条約湿地の中核地域との関係において、どのような生態系が湿地境界の内側にあるかによって異なる。条約湿地が湿地自体のみからなる場合、管理目的のため緩衝地帯は外部の周辺地域に定められる。対照的に、条約湿地が湿地とその周辺を包含する場合は、緩衝地帯が条約湿地の境界まで拡がり、おそらくは湿地の生態系自体となるであろう「中核地域」は湿地の内部に定められる。

58.第Ⅲ節で説明したように、水供給を湿地の外部へ依存しているということは、湿地管理計画の目的にとって、河川流域または沿岸域の集水地域が湿地の緩衝地帯の機能をもっていると捉えなければならないことを意味する。これは、広大なこれらの地域における水資源及び土地の利用が、間接的に湿地の生態学的特徴へ影響を及ぼすからである。しかし、特に非常に大きな河川流域内の湿地では、流域規模の管理あるいは沿岸域の管理は管理のための第三の、外郭地帯とみることができ、管理計画策定のツールとしては、より限定的な、湿地に直接に接する緩衝地帯を更に設置することが必要となることもあるであろう。

59.「生物圏保護区」のゾーニング概念は、サイトを三つのゾーン:中核地帯(core zone)、(研究および研修のための)緩衝地帯(buffer zone)、(持続可能な利用のための)移行地帯(transient zone)に分ける。この概念は潜在的にすべてのラムサール条約湿地へと適用可能であり、可能かつ妥当な場合、適用すべきである。ラムサール条約湿地と生物圏保護区の両方に指定されている湿地では、適用することが特に重要であり、そこでは、生物圏保護区について設定されたゾーニングに対するラムサール条約湿地の境界の関係を明確に確立しなければならない。

60.ラムサール条約湿地の多くが保護区域内にあるので湿地内の主要な土地利用は湿地保全であるが、生物圏保護区のように、多目的に利用されている湿地も多い。後者の場合は、人々の生活及び生物多様性保全に対する湿地の価値や機能を保ち続けるため、湿地中核部の利用に対する管理目標は広く湿地の生態学的特徴の保全もしくは改善を図ることとすべきである。

61.どのような枠組みであってもゾーニングは、条約湿地及びその周辺では現に多目的な利用が行われていることを前提とすべきであり、また、中核地帯への第一の管理目標を湿地の生態学的特徴の保全とすること、また同様に、それを取り巻く緩衝地帯がどんな形のものであれ、緩衝地帯に対する管理目標がこの生態学的特徴保全と合致することが、確実に達成されるように図るべきである。各ゾーンに対して明快で独立した、しかも補完的かつ相互協力的な管理目標を確立しなければならない。

62.「中核・緩衝地帯」の手法と相容れないわけではないが、別の手法で行うゾーニングもある。これは、湿地の特定の利用の仕方に対してゾーニングを行う手法である。ひとつの例はエコツーリズムのための湿地の利用と開発である。この場合、湿地のどの部分にエコツーリズムのアクセスが許され、どこにエコツーリズムのインフラを設置すべきか(例えばビジターセンターなどの微妙な位置取り)、また撹乱に対して繊細な生態系のために湿地のどの部分からエコツーリズムを除外すべきかを規定するために、ゾーニングを用いる。このような枠組みのゾーニングでは、一般的に中核地帯と緩衝地帯の境界を横切るだろう。

63.「人と生物圏(MAB)」プログラムの下で、生物圏保護区は多目的に利用されており、その境界の設定と管理にとってゾーニングが重要な部分の一つと認識されている。MABの経験によれば、ゾーニングは、最小限の対立で正当な土地利用の継続を保証しつつも、対立する可能性のある活動を分離することによって、利用者の対立を最小化するという重要な役割を演ずる。

64.ゾーン間の「線引き」のときに多数の対立が顕在化するため、ゾーニングの枠組みを確立する初期段階から利害関係者すべてを関与させるべきである。各ゾーンに対してゾーニングと管理の目標(したがって、各ゾーンの中でどの活動が許され、どの活動が許されないか)を確立することは、地域住民、先住民および他の利害関係者の密接な関与を湿地管理の中に確立するプロセスの重要な部分である。

65.ゾーン分けを確定する際には、そのタイプや目的に関わらず、いくつかの一般則が適用されるべきである:

ⅰ)ゾーニングは地域住民と先住民を含む利害関係者すべてが関与して確立しなければならない;

ⅱ)ゾーン分けの確定と線引きのための根拠を説明するために完全かつ詳細な理由づけを用意しなければならない。このことは緩衝地帯の境界を定めるときに特に重要である;

ⅲ)各ゾーンの中で適用される機能や規制の簡明な記載を、管理計画の中に備えておかなければならない;

ⅳ)ゾーンは固有の、できれば意味のあるコードまたは名称を用いて識別すべきである。しかし単純な数値コードが適当である場合もあるであろう;

ⅴ)すべてのゾーンの境界線を示す地図を作成すべきである;

ⅵ)ゾーンの境界線は、可能ならば、地上で容易に確認でき、また明確に識別できなければならない。物理的構造物(フェンスや道路など)が最良の境界線であり、川や移動性の生息地、変化しやすい海岸線といった動的特徴に基づく境界線はなんらかの形の永続的な標識によって特定しなければならない;

ⅶ)広大で均質な、もしくはゾーンの境界線をまたがって等質なサイトにおいてはGPS(全地球測位システム)を使って位置を特定した永続的固定標識を用いなければならない。

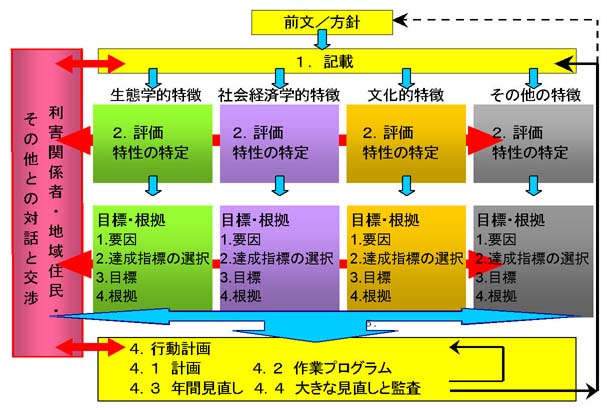

66.管理計画の様式は、このガイドラインが推奨するように、計画策定のプロセスの重要な段階を反映する、主な5つの節で構成されることがよい:

a)序文・方針

b)記載

c)評価

d)目標

e)行動計画

67.計画を通して、このプロセスの段階が、数回繰り返されることに留意されたい−生態学的特徴、社会経済学的利益、文化的価値、またその他の利益のある特性に適合させるためである。一般的には、生態学的特徴から始めるのがよいが、どれから始めなければならないという決まりはない。

68.各節の構成と内容について、さらに以下で述べ、図2に表す。

図2.ラムサール条約湿地またはその他の湿地の推奨する管理計画の構成と内容

69.前文は方針の簡潔な表明であり、広い意味で超国家的、国家的、また地方の行政当局及びその他の団体や伝統的な管理システムの政策や実践を反映するものでなければならない。伝統的な管理システムには例えば、管理計画の策定と実施に関連する非政府組織、地域社会、私的所有者の資源管理協定などが含まれる。前文はまた、幅広いラムサール条約の必要条件を思い起こさせるものであるとよい。すなわち、国際的に重要な湿地としてのラムサール条約湿地の生態学的特徴の維持と、すべての湿地の賢明な利用と、ラムサール条約湿地であるなしにかかわらず湿地に自然保護区を設置することなど、さらに、特に国境をまたがる湿地や水系などの湿地の場合には、そのことが湿地の管理に適切ならば、国際協力を含める。

70.記載は、管理計画策定プロセスの重要な部分であり、それ以降のプロセスにエネルギーを与える働きを持つような情報を提供する。

71.記載は本質的に、存在するデータと情報が集積、統合されたものである。関連するデータと情報に不足がないか査定することもまた、プロセスのこの部分の重要な機能である(上記段落34.35参照)。

72.多くの場合、管理計画策定の基礎として必要とされる全ての情報が入手可能というわけではない。確認された根本的な不足を埋めるために、これらの特性やそれに影響する要因について、さらに詳細なデータの収集が必要となるかもしれない。しかしその場合、さらに収集する追加的情報は、湿地の管理目標の設定に不可欠なもののみとすることを確保するよう注意しなければならない。

73.記載は、時を追ったモニタリングからの更新など、新しいデータと情報を取り入れるために、定期的に見直し、更新しなければならない。

74.ラムサール条約湿地については、「国際的に重要な湿地の選定基準」のそれぞれを適用した結果、指定の根拠となった湿地の特性の記載に特別な注意を払わなければならない。

75.関連するデータの全てを、ラムサール条約湿地指定のために締約国が使用する、COP8(決議Ⅷ.13)で修正された、「ラムサール条約湿地情報票」(RIS)の見出しにしたがって整理し、記入することができる。したがって、RISの中の記載は、湿地の生態学的特徴のすべてについて明確に説明しなければならない。さらに、その湿地が条約湿地として指定される根拠となった生態学的特徴の固有の特性を特定しなければならない。そして、これは管理計画策定のプロセスを通じてその好ましい状態が維持されていなければならない。さらにRISの中で厳密には生態学的特徴に関連していないその他の記入事項も、注意深く考察した上で、記載の中に加えるべきである。RISにまとめられた情報は、湿地の説明の出発点になるものではあるが、湿地の管理計画策定プロセスのために必要な情報の詳細レベルは、一般的に、湿地指定のためにRISに必要なものを超えるということに留意しなければならない。

76.しかし、現存するデータからの情報を簡潔に、すべての利害関係者が理解し易いような言葉と表現で計画の記載の中に提示する事が大切であり、決して科学、技術の専門家のみに関心があるような詳細な科学用語と専門用語で満たしてはならない。

77.計画の記載は、希少種や絶滅危惧種についても言及すべきである、しかし取り扱いに慎重を要するデータを含めてはならない。そのようなデータは極秘扱いにすべきである。

78.計画には、いかなるものであれ、湿地固有の地域的な特性、または特徴についての情報、特に湿地の住民にとっての価値や機能についての情報を含めて記載しなければならない。この情報は、優先事項の決定や管理目標の設定の助けになるであろう。

79.すべての記載には、計画の準備中に使用されたすべての論文、報告書、雑誌、本、その他、及び未刊行の情報源など、「審査証跡」を示す参考文献を記述した著書目録を含めなければならない。

80.評価は、管理計画策定の重要な特性または焦点を特定または確認するプロセスである。4つの主要な注目分野のそれぞれについて重要な特性の評価を、実施しなければならず、さらに評価プロセスは、それぞれ順を追って適用しなければならないことが図2に示されている。ラムサール条約湿地とその他の湿地に対しては、社会経済学的特性、文化的特性、そのほかの特定された重要な特性などについてはもとより、生態学的な特徴の特性についての評価を実施しなければならない。

81.各々の注目する特性に対して、評価の基準を開発しなければならない。生態学的特徴の特性を評価する基準として推奨するリストを、実例と共に以下に示す。それと共に、社会経済学的、文化的基準のための指標となるリストも示す。このリストはそれぞれの湿地に特有の社会経済学的、文化的特徴を取り入れて、さらに開発しなければならない。

生態学的特徴の評価(生息地、種と自然のプロセス)

82.決議Ⅶ.10で定義された、湿地の生態学的な特徴の重要な特性(生息地、個体数、そしてプロセス)が、計画策定のプロセスの焦点を示す。管理計画のこの部分の主たる目的は、特性のリストを提供し、その現状を確認することである。以前に認知された特性の現状を確認しなければならない。特性の確認が事前に、あるいは正式にされていない場所については、特性についての評価プロセスが必要である。

83.評価のプロセスでは、条約が採択した湿地目録と評価のためのガイドラインが提供する、生態学的特徴と、湿地の現状の評価のためのツールを利用するべきである。

84.湿地の重要な生態学的特徴の特性の存在が、計画策定の前に特定されている場合もあるだろう。例えば、湿地には法的に守られている種または生息地が含まれているかもしれない。このような特性項目の法的地位を確認することは不可欠である。

85.生態学的特徴の特性の評価には、下の基準のリストを推奨する。このリストはすべてを網羅することを意図せず、すべての湿地のすべての特性に当てはまることも示唆しない。関連または有用な基準のみを用いるべきであり、必要な状況に応じて、付加的な基準を加えるべきである。

86.評価の基準がしばしば重複し、または相互に依存していることに留意されたい。例えば、希少であることを考慮せずに脆弱性を議論することは困難である。脆弱であるという特性は、本来、一般的に希少だということである。

87.基準は常に正の側面と同様に負の側面も持つと考えるべきである。例えば、生物多様性(生息地または種の豊富さ)のレベルが高ければ通常、重要性も高いと考えられる。しかし、多様性が高いということは、自然発生的な事象ではなく、自然の状態では種が乏しい生息地に、人間が干渉した結果であることもあり得るので、このような推測は注意深く評価すべきであり、かつ個々の湿地タイプの総合的な生物多様性の特徴と、その存在位置という状況から推測しなければならない。

88.生態学的な特徴の特性を評価する基準として推奨するものを以下に示す。

基準1 生態学的特徴の特性の評価の基準:湿地の規模

89.多くの場合、個々の特性の重要度は湿地の規模と共に増加するであろう。しかし、基準としての規模は、常に他の特性と関連付けることが必要である。狭くて質の高い生息地の方が、広大で質の低い生息地よりも高く評価できることも多い。

90.生息地が点在し、個体群が孤立している場合、規模が特に重要である。通常、小さくて孤立した特性とサイトの存続可能性には問題がある。非常に小さな個体群はきわめて脆弱であることが多く、適切な管理にもかかわらず、何かの機会で絶滅することもある。しかしそれでも、このような場所が生息地あるいは個体数を代表する残された最後であるような場合があり、その場合、全体的な生物多様性の維持の点で重要である。

基準2 生態学的特徴の特性の評価の基準:生物多様性

91.通常、自然保護と生物資源の賢明な利用の最も重要な目的の一つが、生物多様性の維持であると考えられている。環境への人間の干渉の最も明白で深刻な影響の一つが、生息地の破壊と種の絶滅であったことが、その大きな理由である。したがって、湿地の多様性を維持したり、さらに改善したりするために管理が実施されることが頻繁である。しかし、多様性の高さが望ましくない場合もあるということも知っておかねばならない。例えば、分断、過排水、その他の改変を受けた泥炭湿地では、その生物群集と種が、手の入らない自然の沼地よりもはるかに高い多様性を持つことがある。

92.高い多様性は生息地の動的なあるいは攪乱された特性であることもあり、遷移途上にある植生の遷移の機会を生み出す。この不安定性が自然に発生した場所では、結果としてもたらされる多様性の高さは価値が高い。逆に、人間の干渉の結果攪乱された場所では、生み出された多様性の価値は疑わしい。

基準3 生態学的特徴の特性の評価:自然度

93.自然度は、生態学的特徴の特性に適用される最も重要な基準の一つである。一般的には特性が自然であれば、それだけその生態学的特徴の価値も高まる。しかし、全くの自然と考えられる湿地は、もしあったとしても、世界的にきわめて少ない。従って、高度に改変された生息地であっても、野生生物にとって非常に重要であり得ることが認められる。

基準4 生態学的特徴の特性の評価:希少性

94.希少性は一般的に、最大の注意が払われてきた生物多様性保全の一つの側面であり、そのことから、管理者はその湿地で最も希少であり、絶滅が心配される生息地と種について関心を払っている。これはどの管理計画においても顕著な特性となるだろう。希少な生息地と種が存在するために、湿地が保護管理の対象として選択されることもしばしばである−ラムサール条約湿地については、絶滅の危機にある種と生態系に関する選定基準2の適用を通じてこの選択が行われる。

基準5 生態学的特徴の特性の評価:脆弱性

95.すべての生態学的特徴の特性は、程度に差はあっても脆弱性の程度をあらわしている。脆弱性は常に、タイムスケールの中で考察されるべきものであり、一つの破壊がどの程度永続的なのかついて考察することが極めて重要である。脆弱性はほとんど必然的に希少性と結びついている。脆弱な特性は、希少であるか、あるいはいずれ希少となるからである。

96.脆弱性を負の要因として片付けてはならない場合もある。多くの自然な群集がその生存を攪乱に依存している。通常短命なこれらの群集は、動的な生息地の遷移段階の早い時期に発生する。意図的な攪乱が必要かつ合理的な管理の一部分をなすこともしばしばである。これは群集の活性を維持する目的で遷移を妨害するのである。このことを示す例が草地を活性化するための野焼きや、放牧である。

97.また種が脆弱であることもある。殆どの場合は生息地の変化や破壊の結果である。種の中には、非常に特殊化した複雑な条件を必要とし、一見あいまいな、または微小な変化に破壊的な影響を受けるものもある。

基準6 生態学的特徴の特性の評価:典型性

98.湿地の選択、評価には、通常、例えばラムサール条約湿地の特定と指定のための基準1に基づいて、その場所が固有の特性の最もよい、あるいは少なくともよい例を含むことが理由とされる。例外的な特性をあらわす性質で最も多いものが、珍しさ、または希少さである。それもまた重要ではあるが、典型的な、普通の場所も低く評価してはならない。この基準は、その地域内の代表的な特性の保護に正当性を与えるので、特に有用である。

基準7 生態学的特徴の特性の評価:改善や再生の可能性

99.ほとんどの特性は、多かれ少なかれ不完全である。この基準は、改善または再生の可能性の評価に用いられる。深刻に劣化した特性であっても改善の可能性の程度にはばらつきがある。全く可能性がない場合もあれば、適正な管理を実施すれば完全な復旧が見込まれる場合もあるだろう。この可能性を識別する事が肝要である。破壊の根本的な原因を覆すことが出来ないのに、劣化した特性の改善・再生に取り組んで資源を浪費することは妥当ではない。

100.第8回締約国会議決議Ⅷ.16「湿地再生の原則とガイドライン」に、再生に適した湿地の選択について詳細な手引きが示されている。

湿地のその他の重要な特性の評価

101.ほとんどの湿地には、生態学的な特徴の特性に加えて、それと同等に重要なその他の特性が含まれている。例えば、文化的、社会経済学的、地理的、地形学的、景観的、古環境的な特性である。これらの特性についても適正な注意を払い、またそれぞれに完全な管理計画策定プロセスを与えることが重要である。これはすべての利害関係者の関与とインプットを確実にすることに関連して特に重要である。(第Ⅳ節を参照のこと)

102.評価は、湿地の提供する価値と機能、財とサービスに焦点をあてるべきである。これらは、特に地域住民、先住民にとって、人間の幸福を手助けし、また文化的人工物と建造物の両方そしてそれらの宗教的、信仰的な意味などの文化的特性の上に現れる。地理的、地形的、景観的特徴についても、計画のこの節で評価すべきである。

103.湿地の中には、生態学的特徴、また社会経済的、文化的特性などに入らない別の特性を持つものもあり、これらの特性も特定して評価すべきである。例としては、科学的研究や長期的なモニタリングのための湿地の重要性があげられる。

104.湿地の社会経済学的特性の評価には、湿地の経済的評価の手法を適用し、その手法が提供する情報を引き寄せるのが妥当である。経済的評価について詳細な情報は、1997年のラムサール出版物「Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners.」[邦訳:Barbier, E., Acreman, M.C. & Knowler, D. 著.小林聡史訳.1999年.「湿地の経済評価:湿地にはどのような価値があるか」.釧路国際ウェットランドセンター.]を参照のこと。

105.湿地の社会経済学的な価値と機能の指標となるリストを、Box1に示す。これら全ての特性が、全ての湿地に当てはまるわけではないことに留意する。

BOX 1.管理計画策定のための湿地の社会経済学的特徴の評価を行うための湿地の価値と機能の指標となるリスト | |

|

生産機能 収容機能(以下としての適性) |

処理・調節機能 |

106.景観、野生という性質は、管理計画を保護区に適用する際に見落としがちである。生息地の管理と維持が重要であり、更に人工的な構造物が殆どない湿地では、殆どの景観的な課題が、生息地の管理に含まれるであろう。殆どの自然保護区で、景観の管理とは人間の影響が視覚的にダメージを与えると考えられる場所でその影響を最小限にし、または撤去することである。

107.歴史的、もしくは宗教的な価値を伴う重要な人為的工作物が存在する湿地の事例では、これらも管理計画策定プロセスを通して保護されなければならない。このような特性は、計画の景観の節に含められるであろうが、その保護と管理を達成するには、これを一つの注目すべき特性と考え、その他の特性と同様に扱うことがおそらく最も良いであろう。

108.湿地の文化的な特性の指標となるリストをBox2に示す。

|

BOX 2.湿地の管理計画策定の評価のための文化的特性の指標となるリスト 古生物学的、考古学的な記録 |

109.文化的人工物と景観を含む文化的問題と特性の特定を編入するための詳細な手引については、決議Ⅷ.19付属書「湿地を効果的に管理するために、湿地の文化的価値を考慮するための基本原則」参照のこと。

110.評価の実施を通して、重要な湿地特性のリストが特定されたはずである。次のステップは、これらの特性に対する管理目標の準備である。

111.目標とは、湿地の管理を通して達成されるべきものを示したものである。目標は以下の特徴をもたなければならない:

ⅰ)目標は計測可能でなければならない。目標は定量化され、計測可能でなければならない。計測できなければ、モニタリングによって目標が達成されたかどうかの評価をすることができない。

ⅱ)目標は、少なくとも長期的には、達成できなければならない。これは非常に明白であるにもかかわらず、よく忘れられる特徴である−到達できない目標を追及するのは意味がない。

ⅲ)目標は規範的であってはならない:目標は特性のあるべき状況を定義するものであり、その状況の獲得や維持に必要な行動またはプロセスではない。目標は目的の表現である。管理目的と管理のプロセスは区別しなければならない。というのは、特性の保護のために実施される管理は、特性の状況次第でかなり異なるからである。例えば、ある特性が失われたというケースでは、その特性が望まれる状況に達するまでは復旧管理を適用し、達成された時点で維持管理に替えることができるだろう。二つの管理手法は、基本的に異なるかもしれないし、単に強弱の違いかもしれない。

計測可能な目標の準備

112.計測可能な目標を準備するプロセスには主に3つの段階がある:

ⅰ)特性が必要とする状況を記載する。

ⅱ)特性に影響を与える要因を特定し、結果的に特性がどう変化するかを考察する。

ⅲ)その特性の目標達成の進度をモニタリングするため、いくつかの達成指標を特定し、定量化する。

113.3段階の適用プロセスを以下に略述する。

第1段階.特性のあるべき状況を記載する

114.一般に行われている管理計画の殆どは、各特性のあるべき状況を記述することを避けている。典型的なのは、計画の中に特性の維持もしくは改善についての議論はあるが、何が維持されるのか、どのようにしてその改善が達成されるのかついての説明がない。目標が達成されているかどうかの判断には、その特性のあるべき状況についての明確な記述が欠かせない。

115.最初の段階は、計画を通して獲得、または維持しようとする状況について、平明な言葉で記述することである。これはおそらく、特性についての長期的なビジョンである。この段階では、定量化にあまり強く焦点を当てる必要はない−それはプロセスの後の部分で行うべきである。

116.生息地と種について有用な手法の一つが、EUがナチュラ2000保護区のために開発した手法であり、これはどの湿地にも適用可能である。これは特性の維持のために望ましい状況を特定するための包括的な手法である。EUはヨーロッパの生息地の特性を「好ましい保全状態」に保つよう要請している[注8]。

117.生息地は以下のときに「好ましい保全状態」にあるとする:

ⅰ)地域の中で安定しているか拡大しており;

ⅱ)長期的に持続可能であり;

ⅲ)典型的な種も好ましい状態にあり;さらに

ⅳ)その生息地またはそこの代表的な種に影響する要因が管理下にある。

118.種は以下のようなときに「好ましい保全状態」にある:

ⅰ)個体数が長期的に存続可能であり;

ⅱ)生息域が縮小しておらず;

ⅲ)長期的に種を支えるに十分な生息地があり;さらに

ⅳ)その生息地、またはそこの典型的な種に影響する要因が管理下にある。

119.上に上げた生息地と種の「好ましい保全状態」についての包括的な定義は、単に、管理を必要とする生息地、もしくは種に何が望まれているかを表現したものに過ぎず、どの湿地のどの特性にも適用することができる。もちろん、この包括的な説明は、個別湿地の固有の特性にとってさらに意味を持つように展開することが必要である。それでもこれは優れた出発点ではある。

120.湿地内や緩衝地帯での人間の活動や慣習に関連した特性、特に、湿地の持続可能性と湿地の環境容量に関する特性の「好ましい状態」についても同様な記述を展開しなければならない。

第2段階.特性に影響する要因を特定し、結果として特性がどう変化するかを考慮する

121.目標達成の可能性は、常に要因に影響される。要因というのは、政策、戦略、風潮、制約、慣習、利益の対立、責任などで、これらは特性に対して、実際に影響を与え、または与える可能性がある。ラムサール条約に関して言えば、要因は、特に生態学的な特徴を変化させ、または変化させる可能性のある活動である。負と正の両方の要因を考慮する事が重要である。管理には両方の要因が関係するからである。

122.生息地と種の保全管理は、主に要因の制御に関する管理である。制御する要因は、特に過去、現在、未来の人間の干渉による結果であり、異なる利害関係者の利益の対立である。自然の生息地を保護しようと意図するとき、管理者は人間の破壊的な活動、または影響を出来る限り制限し、長期的な保全に貢献するものを促進しなければならない。例えば、狩猟、樹木の伐採、燃焼などがよく制限を受ける。人間の影響で造られるか、改変され、保護湿地として評価されるようになった生息地では、管理者は人間の影響を維持する事が多い。管理者は通常これを管理と呼ぶ。(例えば、草地が藪に戻ることを防ぐために、野火や、放牧を制御する。)

123.人為的かどうかわからない制御不能な要因もまた考慮に入れなければならない。例えば、気候変動と侵入種は安定性を覆し、また望ましい条件を計測し、予測し、持続する能力を挫折させかねない。これらを回避し、また制御することは不可能であろう。このような管理の限界を早期に認知することは不確定性の測定法の開発を促進することになる。

124.要因の影響をそれぞれの特性について順を追って考慮し、その後で必要に応じて、計画の記載の中で影響を確認しなければならない。例えば、ひとつの要因が、湿地の中で特定された幾つかの特性に影響を与えるかもしれない。そして、その要因に対する適切な管理介入を構築すると、それが、同時に別の特性に対して正負の影響を与える可能性があるということを考慮しなければならない。

125.要因は正と負の両方あるが、それを特定し、グループ分けすると、以下の項目になる:

ⅰ)内部の自然的要因

ⅱ)内部の人為的要因

ⅲ)外部の自然的要因

ⅳ)外部の人為的要因

ⅴ)法律と伝統に起因する要因

ⅵ)利害の対立・共有に起因する要因

ⅶ)物理的な考察と制約

ⅷ)制度上の要因

126.生態学的な特徴の特性に関連したこれらの正負双方の要因の分類の例を、以下に示す。

ⅰ)内部の自然的要因−植物の自然な遷移や降雨による水位の変動など。

ⅱ)内部の人為的要因−外来侵入種の拡大、湿地の汚染、不適切なまたは持続可能な農法など(外来侵入種の管理についての手引きの詳細は、決議Ⅷ.18を参照のこと)。

ⅲ)外部の自然的要因−気候変動の正と負の影響、潮流または海水面の変動など、湿地の外で発生する要因。(湿地の管理を通じての気候変動と海面上昇の緩和に関する手引きの詳細は、決議Ⅷ.3を参照のこと)

ⅳ)外部の人為的要因−水の供給の変更、水の流れの自然なパターンと変動性の変更、効率的な水の配分管理、上流の工学技術的な工事による沈殿物の増加もしくは減少、汚染など。

ⅴ)法律と伝統に起因する要因−湿地の管理者が負う法的、伝統的な権利と義務がこれに含まれる。法的な義務は、国内の、または地方の法律、または国際的な委託から発生するものであり、国内と地方のものがより重要な要因であろう。伝統的、文化的な問題としては、放牧、漁業、伐採権や宗教的な側面が含まれるだろう。(決議Ⅶ.8「湿地管理への地域住民及び先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン」と、決議Ⅷ.19「湿地を効果的に管理するために、湿地の文化的価値を考慮するための指導原則」を参照のこと)

ⅵ)利害の対立・共有−管理計画を自己の利益の維持への貢献とみるか否か、または利益を発展させる機会の提供と見るかにもとづく、異なる利害関係者の賛成または反対など。

ⅶ)物理的な考察と制約−物理的な要因、例えばアクセスの不可能性など、これは管理目標の達成に影響することもある。

ⅷ)制度的な要因−計画の実施責任のある組織の能力と権限に対するすべての制約、そして、地方、(国家に準ずる)地域、また国家的規模で湿地保全と賢明な利用に責任のある組織、あるいは機関と、湿地に直接または間接的に影響するその他の部局との間の相互関係(またはその欠如)が含まれる。

要因と特性との関係

127.ひとたび要因が特定されたら、それらが特性に与えるであろう影響について考察しなければならない。それぞれの特定された特性について、要因の影響を、順を追って考察すべきである。

128.要因の結果として、特性が変化する。そこで、変化の方向と、変化の指標となりうるものを特定することが大切である。この、要因と適切な達成指標の選択との関係は非常に重要である。湿地にあるものすべてを計測するのは不可能である。そこで管理者は、変化する可能性が最も高い指標についてモニタリングをすることに照準を絞るべきである。

129.さまざまな特性と、これらの特性に影響する要因の双方についてのモニタリングが不可欠である。

実施限界値

130.実施限界値の目的は、それぞれの要因について許容可能で、そして耐えられるレベルだと考えられる範囲の値を特定することである。

131.監視とモニタリングは、最も重要な要因に照準を合わせる。これらの要因が、特性を管理する能力に、正または負の影響を与える。特性に重要な影響を与えることがわかっている要因にはどれも許容レベルを定義しなければならない。例えば、しばしば外来侵入種に対する耐性レベルの設定が必要となる。これは種の全面的な受け入れ拒否から存在受け入れまでのレベルである。レベルを設定することにより、残存個体数を一定限度以下にすることができる。他の例としては、湿った草地を藪が被覆する限度のような生物学的な限界値や、狩猟、漁業など人間の活動についての限界値も含まれる。

132.実施限界値には、上限あるいは下限、また時にはその両方が必要である。しかし実際には、同じ特性に上限と下限の両方が適用されることは殆どない。上限は通常望ましくない要因に適用される−それらは最大限の許容度を定義する。−下限は正の要因に適用される。

133.ほとんどの場合、正確で、科学的に定義できる限界値を設定することは不可能である。しかしこれを大きな問題としてとらえる必要はない。実施限界値は、長期的にみて特性の存続が顕著に脅かされるずっと前に介入する引き金の役を果たす早期警報システムである。もし科学的な情報が使用できなければ、専門的な経験をこれに代えることができる。

134.要因のための実施限界値についての主要な問題は以下である:

ⅰ)負の要因の特性に対する影響は、憂慮が必要となるまでに、どの程度まで許されるか;さらに

ⅱ)正の要因が維持されていることをどの程度まで確認することが必要か。

135.限界値は、目標同様に、永遠に固定的なものではないということを覚えておくことが必要である。もし将来、経験あるいは新しい科学的な情報により、訂正が妥当であることが示唆されれば、訂正される可能性がある。

136.計画策定プロセスと特性の特定、それに影響する要因、その管理のための目標と実施限界値の設定との間の関係を説明する例を、Box3に示す。

|

BOX 3.特性、要因、目標、実施限界値の特定に対する管理計画策定プロセスの例 特性:地球規模で絶滅の危機にさらされた固有の魚種の重要な個体群(この理由により、ラムサール基準2と7の基づき、ラムサール条約湿地として選択された) 要因:その魚の種がレクレーションとしての釣りの対象として捕獲され、そのことがこの魚種の個体群の存続に対する脅威となっている可能性がある。 目標:レクレーションとしての釣りに制限を加えることにより、この魚種の存続に適した個体数を維持する。 運用の制限(地域の利害関係者との協議と合意にもとづく管理計画のもとで採択): |

要因のモニタリング

137.特性に影響を与えている、あるいは与える可能性のある要因をモニタリング、または記録することが非常に重要である。

138.定量化され、前のいくつかの段落で述べた実施限界量の対象となる要因についてモニタリングを実施しなければならない。例えば、ある生息地における外来侵入種に対する許容度はその上限が示されるだろう。いったん限界量が設定されると、その個体数が限界量を越えることのないようモニタリングを実施しなければならない。もし限界量を越えれば、越えたときに管理または制御を実施することになる。

139.特性と要因の関係が明らかでない場合、記録または監視が必要となるだろう。例えば、野生生物が草地に影響を与える要因の一つが放牧である。動物が植生に与える影響が分からない時には、適正な保有レベルを特定できないであろう。この場合、組織化され、一貫した方法により、放牧動物数の記録をとるためのプログラムが必要となる。やがて適当な保有レベルの設定が可能になり、監視からモニタリングへと移行できるかもしれない。

環境影響評価(EIA)

140.先の節で、なぜ重要な要因を特定し、モニタリングを実行しなければならないかを説明し、さらに、これらの要因が湿地の特性に与える影響を、管理計画で考慮するよう勧めた。主要でない、または簡単に制御できる要因は、上記のように扱ってもよいだろう。しかし、湿地の内部であれ、外部であれ、主要な開発、または土地利用を変更する、大規模な案件については、湿地管理計画の完成前に、環境影響評価の実施が必要となるであろう。2つ以上の案件が存在する状況においては、環境影響評価は、それらの案件の累計的な影響を計算に入れなければならない。

141.さらに、湿地の内外での、湿地の生態系に明白な影響を与える可能性のある開発計画などの新しい要因は、環境影響評価の完全実施の対象としなければならない。予測できない影響を確実に検知するために、モニタリングシステムを設立し、また事業開始以前に負の影響に対処するためのプロセスを立ち上げなければならない。

142.環境影響評価を通して、開発計画が湿地全体、あるいは一部に重大な負の影響を与える可能性があると結論が出るかもしれない。それにもかかわらず優先的な理由のために、事業の実施へ向けて計画が進むときは、破壊の最小限化、緩和策、補償策を確立しなければならない。

143.湿地に関する影響評価の手引きの詳細は、決議Ⅶ.16と、決議Ⅷ.9の手引きを参照のこと。

第3段階.達成指標、限界とモニタリング

144.目標は定量化され、計測可能でなければならない。計画策定のプロセスのこの段階では、特性の状況についての証拠として利用される、達成指標を特定する。

145.一つの特性を全体として計測するのは不可能なので、達成指標という制限された範囲に照準をあわせることが必要である。例えば、水質維持という管理目標の下では、この特性は塩分、pH、伝導性、溶存酸素濃度、栄養塩濃度、重金属濃度、など多くの要素で構成されている。これらの全てのモニタリングは容易ではなく、費用対効果もよくないであろう。しかし水質に対する達成指標として適正なものに、栄養塩濃度がある。この指標は下に述べる4つの基準にあてはまるからである。

146.一般に達成指標とは:

ⅰ)特性の、特徴、性質または属性であり、その特性固有で、特性から分離し難いものでなければならず;

ⅱ)特性の一般的状況の指標となるべきもので、それ自体以外の何かについて情報を与えなければならず;

ⅲ)定量化と計測が可能でなければならない;さらに

ⅳ)特性の現在の状況を把握可能にするために必要な証拠を得るための経済的な方法を提供しなければならない。

147.生態学的な特徴の特性の、種と生息地の構成要素のためのいくつかの達成指標の一般例:

i)種についての達成指標:

a)量:

個体群のサイズ、例えば:

· 総個体数

· 繁殖個体総数

· 周年サイクルにおける特定地点の個体数

· 個体群の範囲または分布

b)質:

· 生存率

· 繁殖率

· 年齢分布

ⅱ)生息地についての達成指標:

a)量:

個体群のサイズ、例えば:

· 生息地が占める地域の広さ

· 生息地の分布

b)質:

· 物理的な構造

· 状況の指標となる種の個体またはグループ

· 変化の指標となる種の個体またはグループ

148.社会経済学的、文化的な特性に対する達成指標も特定し、管理計画に組み込まなければならない。

特定限界値

149.特定限界値は、行動の閾値を表し、適正な反応の引き金を引くものでなければならない。それらは、懸念の原因となることなく達成指標が変動できる値の範囲を定義する。従って、理想的には上限、下限の2つの値が必要である。不幸なことに、この両方の限界が常に定義できるとは限らない。

150.限界値を理解する鍵は、限界値を超えた時に何が起こるかを理解することである。

151.限界値を超えた時に何が起こるかを規定するため必要なことは:

ⅰ)モニタリング計画と集めたデータをチェックして、間違いがないことを確認すること。全部が正しければ、次のステップへと進む。もし間違いがあればモニタリング計画を修正する。

ⅱ)もし変化が起きて限界を超えてしまったら、なぜ変化が発生したか原因を見出すこと。変化は一つまたは複数の要因の影響、あるいは適正な管理の欠如によって起きる。要因、あるいは管理の間違いの箇所が分かったら、要因に対処するために修復的管理を実施するか、または現行の管理を改善することが必要であろう。

ⅲ)変化が発生したが、その理由がわからない時は、原因を特定するための研究計画を策定する。

152.生態学的な特徴に対する限界値は、個体群と生物群集の自然の力学と周期的変化を認識した上で策定しなければならない。実際のところ、自然的変動が完全に解明されている特性はほとんどない。個体群に関する下限は、それ以下になると個体群が存続できなくなる閾値であろう。上限は、一つの個体群が別の重要な個体群を脅かす限界値、あるいは個体群が大きくなりすぎてその個体群を支えている生息地を危うくする限界値である。

153.たとえ種の存続の閾値が分かっても、管理者が絶滅の可能性に近い限界を設定することはないであろう。予期しない変化、または予知できない影響の可能性を計算に入れ、十分に安全な余裕を常に考慮に入れなければならない。いろいろな意味で、限界値は確信の限界値であると見なされる。すべての達成指標の値が限界値内に収まった時、特性は好ましい状態にあると確信をもって考察でき、限界が超えられたときは、その確信は失われる。

154.生態学的な特徴の特性に対する限界値は、適切な利用と環境容量の限界値に深く関係している。従って、人間活動・干渉の限界値もはっきりと設定し、モニタリングを実行しなければならない。

モニタリング達成指標

155.達成指標が設定されたときはいつもその指標のモニタリングを実行しなければならない。指標設定の目的はまさにモニタリングである。達成指標を計測することで特性の状況の判断にある程度利用できる証拠が与えられる。

156.湿地のモニタリング計画の策定を含む、指標とモニタリングについての詳細な手引きは、決議Ⅵ.1と、早期警戒指標についての手引きを含むラムサール条約の「湿地リスク評価の枠組み」(決議Ⅶ.10)を参照されたい。

推奨される目標提示の様式

157.適切な指標とモニタリング計画がひとたび確定されたら、残る課題は明瞭で理解しやすい目標の記述を行うことである。

158.それぞれの特性について、まず特性のあるべき状況の説明から始め、続いて実施限界値と選び出された達成指標を、規定された限界値とあわせて記述する。

159.計画の根拠の節は湿地の特性の好ましい状況を維持する(またはそれに向けて再生する)ために必要と考えられる管理を特定し、また大筋を記載することにあてられる。この節における決定は、要因のもう一つの評価に基づく。ここでの議論の焦点は、要因を制御するために、管理を通した解決の仕方を追求することにあてられる。制御というのは、要因の排除、維持、または適用を意味する。例えば放牧は湿った草地の生息地に対する明白な要因である。ここで考えられる選択肢としては除去、縮小、現在のレベルの維持、増加、あるいは放牧の導入などがあり得る。

160.全ての湿地において、対処の必要があるが、特性の管理以外の理由から発生する責任、義務、任務が他にも多くあるだろう。これらその他の義務を管理計画に含むことも重要である、特にこれらは相当な資源投入を内包する可能性があるからである。

法的義務その他の義務への準拠

161.実施目標は法的義務その他の国家的な義務(例:衛生と安全の法規)に準拠するよう準備しなければならない。実施目標は厳密には目標ではなく、特性のために定義された目標とは意味が異なる。ここでいう目標は、実際には、主たる特性の目標が確実に果たされるよう、湿地で実施されるべき規定、または操作である。しかしながら、ほとんどの湿地においては、全ての活動を個別の特性の目標に関連付けようとするのは、困難であり、非常に面倒であろう。これは、多くの特性に関連する活動が実施される時に、特に反復的にあらわれるだろう。

湿地のインフラ管理と主要な実施業務及び後方支援業務

162.管理計画のこの節は、湿地の目的に合致する適正なインフラが確実に作られるため、実施目標と、それに関連した管理計画の展開にあてられる。ここにはまた、主要な実施業務と支援業務のための目標も含めることができるだろう。例えば、多くの湿地には、計画を実施するための管理行動を行うために、湿地内にアクセス道路網を維持することが必要となろう。

管理事業

163.この章は、根拠の続きである。根拠では可能な管理の性質と必要性についての議論がなされるはずである。成果物は、それぞれの特性の保護に最も適していると考えられる管理プロセスの概要であろう。したがって、管理事業の機能は、それぞれの特性に関連付けられたすべての管理作業を詳細に記述することである。

164.それぞれの管理事業では、以下の問題に注意を払うことが重要である:

いつ−作業がいつ実施されて、どのくらい継続するのか

どこで−湿地のどの場所で活動が実施されるか

誰が−誰が作業を行うか、所要時間はどの位か

優先性−その事業には何が優先されるか

経費−作業にはどの位費用がかかるか

165.ひとたび管理事業が明らかになれば、実施上の目的から、一連の管理事業を年間事業計画の中に組み入れることが適当である。年間事業計画は、モニタリングの実施を案内し、支援するように作られる。

ビジター、観光活動とレクリエーションのための計画策定

166.特性のために使われた同様の手法で、一般の人の利用(アクセス)と観光活動(ツーリズム)に対する目標、規定及び管理事業を展開しなければならない。一般の人の利用と観光活動という言葉は、最も広い意味に解釈され、公の目的以外のあらゆる理由でその湿地を訪れる人全員を含まなければならない。人々の利用と観光活動は条約湿地の管理コストに大いに貢献する。条約湿地はかなりの人数のビジターを惹きつけ、このことにより、地方経済、さらには国家の経済まで顕著な利益を受けることがよくある。ビジターが利用できるようにし、適切な施設を提供することは、プラスになると見積もるべきである。

167.条約湿地で実施されるすべての活動には計画策定を要する。解説(インタープリテーション)の提供の場合も例外ではない。解説は、ビジターの経験を高め、理解を手助けし、保全地域の環境とその特性の真価を認めさせるという試みである。解説は、多様な目的に使うことができる重要なツールである。解説は、それ自体が目的ではなく、他への影響を通じて、組織的なさらに湿地特有の目的の達成を手助けする方法である。

168.詳細な手引きについては、ラムサール条約広報教育普及啓発プログラム(CEPA)、決議Ⅷ.31、さらにラムサール条約CEPAウェブサイト(http://ramsar.org/outreach_index.htm)を参照のこと。

一年ごとまたは短期の見直し

169.湿地が計画の要件に沿って管理されているかどうか確認するために、短期間の見直しを実施しなければならない。

大きな見直しまたは監査

170.大きな見直しまたは監査はいかなる管理計画プロセスにも不可欠な構成要素と考えるべきである。監査の機能は:

ⅰ)湿地が、少なくとも要請された基準で管理されているかどうかを評価し;

ⅱ)その管理が効果的で十分であるかどうか、出来るかぎり確認し;そして

ⅲ)湿地の特性の状況が正確に評価されているか確かめる。

171.常に必要なわけではないが、監査プロセスは、外部の監査官によるものが最良である。このプロセスは、すべての問題点または憂慮を特定し、如何なる問題の解決に対しても勧告を与えることを追及する建設的なプロセスである。

172.見直しと監査は、通常事前に決められたタイムテーブルに沿って実施される。見直しの間隔には、湿地の特性を保護する能力について管理者が持っている確信が反映されるであろう。健全な特性をもった管理のしやすい湿地では、5年またはそれ以上の間隔になるかもしれない。しかし、繊細な湿地で、脅威が容易に制御できない場所では、間隔はずっと短くなければならない。

173.全ての湿地において、もし新しい、あるいは予測できない脅威が明白になった場合は、いつでも見直しが実施されなければならない。計画策定のプロセスの時期を、湿地の要請に合わせて調整する事が重要である。

174.ラムサール条約湿地リスト記載の湿地のうち、生態学的な特徴が脅威に曝されていると認められたことによって、モントルーレコードに記載された湿地については、ラムサール諮問調査団を見直し・監査の一つの形とする。

原注:

1.湿地の生態学的特徴とは、「湿地生態系の生物的、物理的、化学的構成及び湿地のその生産物、機能、属性を維持する相互作用を総合したものである。」(決議Ⅶ.10)

2.ダブリン原則は、1992年の水と環境に関する国際会議で採択された。

3.ラムサールハンドブック第4巻、湿地保全と賢明な利用の河川流域への統合。

4.Barbier, E., Acreman, M.C. & Knowler, D. 1997. Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners. Ramsar Convention, Gland, Switzerland.[邦訳:Barbier, E., Acreman, M.C. & Knowler, D. 著,小林聡史訳.1999年.「湿地の経済評価:湿地にはどのような価値があるか」.釧路国際ウェットランドセンター.]

5.Dams and development: a new framework for decision-making. Report of the World Commission on Dams,(ダムと開発:意思決定のための新しい枠組み、世界ダム委員会の報告)Cape Town, South Africa, 2000。

6.決議Ⅷ.1「湿地の生態学的機能を維持するための水資源の配分と管理に関するガイドライン」参照。

7.生態学的特徴における変化とは「湿地とその生産物、機能、特性を維持している、湿地生態系の生物学的、物理的、化学的構成要素、あるいはその相互作用における機能的障害もしくは不均衡」である (決議Ⅶ.10)。

8.EUのナチュラ2000保護区と「生息地と野鳥に関する指令」は http://europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm に詳細を見ることができる。

[和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]

[和訳:『ラムサール条約第8回締約国会議の記録』(環境省 2004)より了解を得て再録,2005年,琵琶湖ラムサール研究会.]

[レイアウト:条約事務局ウェブサイト所載の当該英語ページに従う.]

[ PDF 142KB ] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ Index ] [ Next ]