![]()

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

琵琶湖研究所所報 第18号 (2000年12月)

特集記事 水鳥の保護と湿地保全(5)

[ 116-122頁 ]

安藤元一 |

| 環境科学株式会社 |

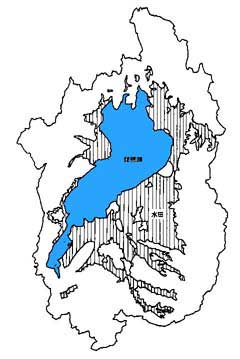

図1.ラムサール条約の定義による滋賀県の湿地(土地利用は滋賀県地域環境アトラスによる). |

編注:表1を別ウィンドウに開きます

ある湿地をラムサールサイトとして登録するためには、まずその場所が国際的重要性の基準を満たしていることが必要である。保全計画が立案・実施されていることも強く推奨されている。ラムサール条約本文の中から登録湿地に関連する要求を抜粋し、琵琶湖の現況と併せて表1に示した。現時点の琵琶湖は保全措置については十分に要求を満たしているといえるが、関係者の研修については不十分であり、とりわけ頻繁な人事異動のためにラムサールに関する専門家がなかなか育たない状況にある。

登録の手続きとして、締約国は登録地の状況を簡単なインフォメーションシート形式にとりまとめ、申請の手紙とともに条約事務局に提出するだけでよい。各国の主権を尊重する立場から、登録地としての適否について事務局側の審査は行われない。地元合意も条約上の手続きでは必須ではない。我が国の場合、環境庁はそれまで国設鳥獣保護区として国の管理責任が明確であることを保全措置の担保としていたため、琵琶湖登録に際しては県設鳥獣保護区であることが内部的に問題となったようである。しかし、琵琶湖はほぼ全域が国定公園の特別地域になっているほか、ヨシ群落保全条例、富栄養化防止条例、クリーン条例、風景条例など数多くの県レベルの保全措置で守られている。これらは同条約が強調する湿地資源の賢明な利用という趣旨に十分かなう措置であることから、保全措置として十分とされた。

条文には「締約国は、....」という書き方しか出てこないため、自治体側に「ラムサールは国が面倒をみるべきもの」との誤解もあるようだが、地方分権型の国家である我が国では地方自治体が登録湿地を主体的に管理してゆかねばならない。とりわけ、賢明な利用は全国一律の基準で取り扱えるものではなく、地元の創意工夫が必要な分野である。

|

|

|

|

|

|

|

|

||

編注:表2を別ウィンドウに開きます

琵琶湖を8項目の登録基準に照らしてみると(表2)、基準2については天然記念物のヒシクイが候補である。基準3については古い湖として魚類12種、貝類29種など合計57種の固有種が記録されている(Nishino and Watanabe, 2000)。「生活環の重要な段階において」という基準4については渡り前にヨシ原に集結するツバメが関連するだろう。滋賀県下のツバメ集団ねぐらは湖北町、西の湖、下物町、深溝における4カ所の琵琶湖岸ヨシ原しか知られておらず(須川、1999)、これらのねぐらが消滅すれば県下のツバメに決定的な影響があると思われる。水鳥生息数に関する基準5は、ガンカモ科の水鳥だけで78,000羽が越冬地として琵琶湖に渡来することから十分に満たされる。また、ヒシクイ、コハクチョウ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、キンクロハジロの7種水鳥については東アジアの個体群の1%以上が琵琶湖を利用するので、基準6も満たされている(須川、1997)。魚類に関する基準7および8に関しても琵琶湖はそうした要素を有する。しかし、具体的数値が示されている基準5および6を除けば、国際的重要性の判断は主観的にならざるをえない。

編注:表3を別ウィンドウに開きます

現時点におけるラムサール条約の狙いをよく表しているのは、条約本文よりも第6回締約国会議(1996年)で採択された「ラムサール戦略計画1997-2002」であろう(表3)。この戦略は8項の総合目標、28の実施目標および128の具体的行動からなり、現在は2000-2002年作業計画が進行中である。

教育、啓発、研修などを通じた人材育成は特に重視されている分野である。琵琶湖岸にはこの10年間に生態系や賢明な利用に関して世界に誇りうる各種教育施設が整備されたが、湿地保全というテーマにおける施設間の連携は殆ど行われていない。フローティング・スクールのような施設横断的なプロジェクトを強化することによって、この状況は十分に改善可能であろう。組織制度や職員の能力向上について本戦略は主に開発途上国を対象としているが、琵琶湖ではこの分野が特に手薄であったことから、研修を主体にした活動の強化が望まれる。職員だけでなく、政策決定者や農水産業など湿地利用者への働きかけも必要である。

琵琶湖の生態学的特徴維持については外来種対策が緊急課題であるとともに、関心を水鳥以外の動植物に拡大することが必要だろう。日本産水草種の約1/3が絶滅の危機に瀕しているなかで(角野、1997)、湖中だけでなく琵琶湖外のため池などに生育する植物保全も重要課題である。かつて豊富と思われていた種が、気が付けば絶滅寸前に陥っていたという事態を防ぐためには、モニタリングの強化が不可欠である。参加型の湿地管理については、河川法の改正によって住民がより積極的に水辺管理に関われるようになったことに注目したい。

協力体制の強化については、NGOや滋賀県外にパートナーを求める視点も必要である。例えば、釧路国際ウエットランドセンターはラムサール条約に関する有用な情報を提供している。湿地保全に関する世界の情報はインターネット上で十分に入手可能であることから、水質分野を得意とする琵琶湖諸機関がこれら団体と手分けして翻訳作業を進めれば、環境庁経由での情報提供を待つ必要はない。大学やコンサルタントの知恵も活用したい。ちなみに本年度の技術士試験環境部門における設問の一つは、わが国におけるラムサール登録湿地の管理を問うものであった。登録湿地間の自治体交流については、釧路市/クーラガング自然保護区、習志野市/ブリスベン市などの例がある。滋賀県が友好提携する中国の湖南省やブラジルのリオ・グランデ・ド・スル州はそれぞれ洞庭湖、ペイシェ湖というラムサールサイトを有しているが、ラムサールを念頭に置いた交流は現在のところ存在しない。

ラムサール条約は格好の良いことばかり言い過ぎるとの批判がある。決議・勧告の視野が拡大してきたのに比して事務局機能は殆ど強化されていないし、2000年度の事務局予算は人件費を含んで1億9千万円台、事業予算は1億6千万円台に過ぎない。人と予算に限りがあるのは琵琶湖でも同様であり、メリハリのあるラムサール施策が必要である。琵琶湖では他の国内外登録湿地と比較して水質保全に多くの努力が費やされてきたことから、近年における「水」を強調した同条約の動きに同調することが琵琶湖に最適とは思われない。相対的に手薄であった生態系保全を強化するとともに、保全の要として行政職員の能力を向上させることが最も望まれる。例えば、担当職員に丸1日の地元セミナー講師を務められる程度の知識を要求するといった具体的な目標が必要である。同時に、琵琶湖における諸施策をラムサール条約の戦略中に位置づけ、評価する作業が必要である。ラムサール条約の窓口は国では環境庁野生生物課、滋賀県では自然保護課であるが、表3に示されるように同条約は多岐にわたる部課の業務と関わっている。それらの中から賢明な利用として評価できる施策を確認し、その成果を世界にアピールしてゆくことが琵琶湖の世界への貢献につながることを忘れてはならない。

本稿のとりまとめにあたり、須川 恒氏、琵琶湖水鳥・湿地センターの清水幸男氏、およびラムサール条約事務局のTakahashi Taeko氏には多くの示唆をいただいた。感謝申し上げる。

著者ならびに滋賀県琵琶湖研究所の承諾を得て掲載.2001年8月1日.

第1部:ラムサール条約とはなにか?

|

|

琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう |

Copyright (C) 2001 Ramsar convention's group for Lake Biwa. All rights reserved.