| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」

"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"

湿地条約(ラムサール,イラン,1971)

第9回締約国会議

ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日

1.ラムサール条約の基本概念である湿地の「賢明な利用」と「生態学的特徴」に関する定義は、それぞれ第3回締約国会議(COP3、1987年)と第7回締約国会議(COP7、1999年)で採択された。ラムサール『2003−2008年戦略計画』の行動3.1.1は科学技術検討委員会(STRP)に対して、「賢明な利用の概念の適用可能性及び持続可能な開発との整合性を見直す」よう要請した。

2.さらに、COP8の決議Ⅷ.7は、STRPに対して、湿地の生態学的特徴の特定と報告、中でも特に、湿地の生態学的特徴の目録作成、評価、モニタリング、管理に関するこれまでの手引きにおける定義や用語の整合化について、これまでに確認された不足部分と矛盾点に関して、さらなる検討を加え、適切であれば手引きの形にしてCOP9に報告するよう要請した。

3.STRPの活動にとって、同時進行中の「ミレニアム生態系評価(MA)」の活動、特にMAの『生態系と人間の健康な生活のための概念的枠組み』(Millennium Ecosystem Assessment 2003. Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment. Island Press, Washington, D.C.)、そして生態系の特徴と生態系のもたらすサービス(生態系サービス)に関する定義と説明が大きな力となった。

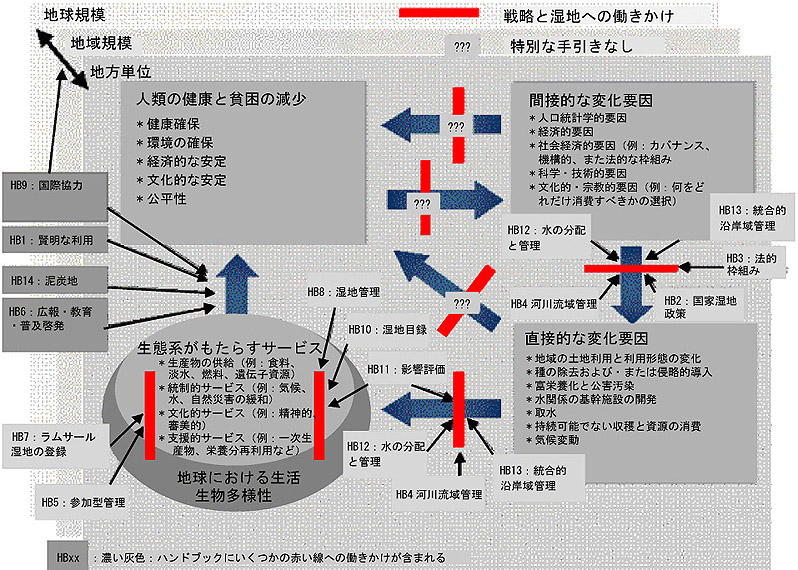

4.STRPは、生態系と持続可能な開発に関してより広く用いられている用語や定義を組み込んで、条約の「賢明な利用」と「生態学的特徴」を定義しなおすことが適切であること、また、締約国その他が「賢明な利用」の実施を支える政策及び管理上の湿地への働きかけを、いつ、どこで行うかを決めるときに、「賢明な利用」を実施するための概念的な枠組みが助けとなるであろうと判断した。

5.この手引きは、湿地生態系に関する用語の整合化を網羅しており、また湿地の賢明な利用に関する概念的な枠組みを提供すると同時に、「生態学的特徴」、「生態学的特徴の変化」、そして湿地の「賢明な利用」の定義を更新し整合化したものである。

6.ミレニアム生態系評価(MA)では、生態系を、特に人々に対してさまざまな恩恵(「生態系サービス」)を提供する機能的なまとまりとして、(「生態学的過程」を通して)相互に作用する、(人間社会を含む)生き物の共同体(群集)と無生物的環境(「生態系構成要素」)の複合体であるとして説明している。

7.『MAによる生態系サービス』には、供給や調節、文化的サービス等直接人々に影響を与えるものと、そういったサービスを維持するために必要な支援型サービスが含まれている。さらに詳しく知りたい場合には、MAがラムサール条約のために準備した『総合報告書』(Finlayson, C.M., D'Cruz, R. & Davidson, N.C. 2005. Wetlands and water: ecosystem services and human well-being. World Resources Institute, Washington D.C.)に詳しく記されている。ラムサール条約の用語では、このサービスは決議Ⅵ.1で定義される生産物・機能・特質を意味しており、COP8会議文書15『湿地の文化的側面』の概説(COP8 DOC.15)を通して、物質・非物質の双方の文化的な価値・便益・機能を含むよう考え方が拡大されている。

8.表1にこれまでのラムサール条約のガイドラインと文書で用いられてきた用語を、MAで用いられている用語と併せて示す。生態系の恩恵/サービスに関連する定義と用語の一致について(決議Ⅷ.15(段落15)および COP9.DOC.16 に関連して、これらの用語が他の国際的な場面でどのように使われているかを考慮に入れて)、STRPによって検討される必要があり、その結果はCOP10に報告される。

| MAの生態系用語 | ラムサール条約の用語 |

|---|---|

| 「生態系構成要素」:物理的要素・化学的要素・生物学的要素(生息地・種・遺伝子) | 「構成要素」、「特徴」、「特性」、「性質」 |

| 生態系内部および相互間の「生態系プロセス」 | 「プロセス」、「相互作用」、「性質」、「機能」 |

| 「生態系サービス」:供給、調整、文化、支援 | 「サービス」、「恩恵」、「価値」、「機能」、「財」、「生産物」 |

9.「ミレニアム生態系評価(MA)」によって開発された『概念的枠組み』は、人類の福祉と貧困の減少に対する生態系サービスを維持するために、政策や管理による湿地への働きかけと意思決定をどこで、どのように下すことができるか(図1)を示す多元的なアプローチを提供する。MAの枠組みの中では、『賢明な利用』とは、生物多様性だけでなく人類の健康と貧困削減を長期にわたって確実に維持するための生態系の恩恵/サービスの維持のことである。

図1:湿地の「賢明な利用」とその生態学的特徴の維持のための「概念的枠組み」、および『ラムサール賢明な利用ハンドブック第2版(2004)』のガイドラインの適用(ラムサール条約へのMA報告書 Ecosystem Services and Human Well-Being: Wetlands & Water: Synthesis. 2005. World Resources Institute, Washington D.C. より)

図1:湿地の「賢明な利用」とその生態学的特徴の維持のための「概念的枠組み」、および『ラムサール賢明な利用ハンドブック第2版(2004)』のガイドラインの適用(ラムサール条約へのMA報告書 Ecosystem Services and Human Well-Being: Wetlands & Water: Synthesis. 2005. World Resources Institute, Washington D.C. より)

10.「ラムサール賢明な利用ツールキット」の内容をこの概念的枠組みに落とし込むと、湿地への働きかけの機会と対象項目について、ツールキットが網羅している部分と網羅しきれていない部分を評価できる。ラムサール条約における現行の賢明な利用ガイドラインの多くが、生態系とそのプロセスに対する戦略や働きかけ、または生態系を直接に変化させる要因に対処する戦略や働きかけに関わるものであるということは明記しておく必要がある。また、これらは主に地方または国家レベルの湿地への働きかけに関係するものである。というのは、ラムサールの手引きは締約国に対するものであり、締約国はその領域内で活動するからである。もちろん、手引きのいくつかは地域規模、地球規模にも適用されるものとなっている。(例えば、「ハンドブック9 国際協力のガイドライン」)

11.表2にラムサールツールキットのそれぞれのガイドラインを適用するために適切な戦略および働きかけの機会を示す。

| 湿地への働きかけの機会 | ラムサール『賢明な利用ハンドブック』(第2版)とCOP9決議および『ラムサール技術報告書(RTR)』の対応部分 |

|---|---|

| 間接的変化要因→直接的変化要因 |

|

| 直接的変化要因→湿地生態系 |

|

| 湿地生態系内部において |

|

| 複数のタイプの湿地への働きかけ機会にまたがる(間接的変化要因→直接的変化要因、直接的変化要因→湿地生態系、そして湿地生態系内部において) |

|

12.ラムサール条約における現行の賢明な利用ガイドラインには、政策面が含まれているガイドラインはいくつかあるが、間接的な変化要因への働きかけを全面的に扱っているのは、「国家湿地政策」ガイドラインと「法的・制度的枠組みの検討」のガイドラインの2つだけである。しかしながら、それ以外の一連のラムサール賢明な利用ガイドラインを適用し、湿地生態系を持続可能なやり方で管理しようとする努力が効果的で効率良く行われるためには、これらの間接的な変化要因への「働きかけ」が正しく行われることが重要であることは言うまでもない。もしそのような的確な政策や法的枠組みが存在しない場合、はっきりした実施の根拠を持たない他の働きかけが「政治的な真空空間」で起こって、折角の努力が無駄になってしまう。

13.MAの「概念的な枠組み」に示された湿地への働きかけの機会のうち、いくつかのもの、例えば間接的変化要因と人類の福祉の間の双方向の働きかけ、についてはラムサール条約ではガイドラインがまだ作り上げられていない。

14.COP4で採択された『賢明な利用の概念実施のためのガイドライン』(勧告4.10)のすべての側面と、COP5で採択された『賢明な利用の概念実施のための追加手引き』(決議5.6)のほとんどの側面は、その後の締約国会議で採択された一連のガイドラインを通して更新され、『賢明な利用ハンドブック』のラムサールツールキットとしてまとめられている(表2参照)。しかしながら、COP5の追加手引きにある側面のうち3つ、すなわち持続性に関する技術の「研究」、「研修」、そして「技術的課題」は、その後の検討がなされていない。

15.生態系のもたらすサービスが生態系の不可欠な部分と見なされているMAの用語と概念を適用し、ラムサール条約の「生態学的特徴」の定義を更新するとすれば、

「生態学的特徴は、ある時点において湿地を特徴付ける生態系の構成要素、プロセス、そして恩恵[1]/サービスの複合体である」

[英語原文: Ecological character is the combination of the ecosystem components, processes and benefits /services that characterise the wetland at a given point in time.]

と定義される。

16.「ある時点において」という言葉は決議Ⅵ.1段落2.1に言及しているものであり、そこでは以下のように述べられている。「湿地の生態学的特徴をラムサールリストに登録の時点で当該締約国が記載することが基本的に重要である。特徴は(勧告4.7で採択された)ラムサール登録湿地情報票に記入して記載するものとする。」

17.さらに、決議Ⅵ.1段落2.3は次のように述べている。「締約国はラムサール条約湿地情報票に記載されたデータについて、6年毎、すなわち2回の締約国会議毎に、それが現実に即しているかを確認して、必要であれば情報票を更新して条約事務局に提出することが求められる。」それに加え、段落2.4は、「条約湿地の生態学的特徴の変化は、湿地登録を行った時点(または最初に情報票を条約事務局に提出した時点)で情報票に記載された状態を基準の状況として、その後提供された情報と併せ、それに対する変化によって評価しなければならない」と述べている。

18.湿地の管理にとって基準データは欠かせない。これを基に、各湿地における構成要素、プロセス、およびサービスの決まった時間枠の中における自然変動の幅が確認される。締約国はこれまでに、国際的に重要な湿地およびその他の湿地の生態学的な特徴の特定、評価、モニタリング、および管理に必要な一連の手引きを採択してきた。その中には、湿地のリスク評価(決議Ⅶ.10)、影響評価(決議Ⅶ.16およびⅧ.9)、モニタリング(決議Ⅵ.1)、目録(決議Ⅷ.6)、そして管理計画策定(決議Ⅷ.14)に関するものなどが含まれる。さらにSTRPは、将来に向け、湿地の生態学的特徴を記載するための階層的な仕組みを作るための努力をしている。

19.湿地の「生態学的特徴の変化」を、新しい「生態学的特徴」の定義に合わせて定義すると以下のようになる。

「条約第3条2項を履行する目的にとって、生態学的特徴の変化とは、あらゆる生態系の構成要素、プロセス、または生態系のもたらす恩恵/サービスの、人為による否定的な変化のことである。」

[英語原文: For the purposes of implementation of Article 3.2, change in ecological character is the human-induced adverse alteration of any ecosystem component, process, and/or ecosystem benefit/service.]

20.この定義で「条約第3条2項」にあえて言及している意図は、第3条2項の下で登録された国際的に重要な湿地(ラムサール条約湿地)の生態学的特徴を維持する義務があることを明らかにすることと、そのような変化のうちで人為的な原因による否定的変化が問題であることに留意させるためである。このことは条約第3条2項と、モントルーレコードについて定めた勧告4.8(1990年)に沿ったものであり、モントルーレコードはCOP8の決議Ⅷ.8によって再確認されている。したがって条約の目的のためには、この定義からは、湿地に自然に起こる進化上の変化(natural evolutionary change)が除外され、また人為的な好ましい変化も除外されることとなる。

21.しかしながら、(COP8会議文書 DOC.20 および決議Ⅷ.8において認識が示されたように)条約が採択したその他の行動、たとえば、湿地およびラムサール条約湿地の全体的状況と傾向を評価するような行動では、生態学的特徴の変化を、否定的なものであれ肯定的なものであれ、また自然的なものであれ人為的なものであれ、どのようなタイプであっても記述するよう要請されていることは留意すべきである。同様にして、ラムサール条約は湿地の再生または回復プログラムによって生態学的な特徴の人為的な好ましい変化がもたらされることがありうること(決議Ⅵ.1付属書、1996年)、またそのようなプログラムが湿地管理のための働きかけにとって重要な側面であると認識してきた(例えば、決議Ⅷ.14を参照)。

22.ラムサール条約の使命についての記述、MAの用語、生物多様性条約が適用している生態系アプローチと持続可能な利用の概念、そして、1987年の「ブルントラント委員会」で採択された持続可能な開発の定義を考慮に入れた、新しい「賢明な利用」の定義は以下のようになる。

「湿地の賢明な利用とは、持続可能な開発の考え方に立って、エコシステムアプローチ[2]の実施を通じて、その生態学的特徴の維持を達成することである[3]。」

[英語原文: Wise use of wetlands is the maintenance of their ecological character, achieved through the implementation ecosystem approaches, within the context of sustainable development.]

23.条約の賢明な利用条項は、できうる限りすべての湿地生態系に適用されるものである。人類の福祉と貧困削減を前進させることは、生態系の恩恵・サービスを維持できるかどうかにかかっており、そこには社会の選択が内在している。持続可能な開発という命題を守り、また、土地利用の意思決定において環境上そして経済社会上の持続可能性を維持しなければならないという圧力は、個人の利害と集団的な利害との間における妥協(『交換取引(トレードオフ)』)を奨励するものとなる。

24.エコシステムアプローチの考え方に立って、湿地生態系の恩恵/サービスの提供を推進するための計画策定の過程は、適切な時間・空間的な尺度において、湿地の生態学的特徴を適切に維持または増進させるために、組み立てられ、また実施されるものでなければならない。

1.ここでは、MAによる生態系サービスに従って、生態系の恩恵は「人々が生態系から受け取る恩恵」として定義される。

2.中でも特に生物多様性条約の『生態系アプローチ』(CBD COP5決定Ⅴ/6)また HELCOM および OSPAR(第1回ヘルシンキとOSPAR合同委員会宣言,ブレーメン、2003年6月25−26日)によって適用されたものを含む。

3.『持続可能な発展の文脈で』という句は、いくつかの湿地において確かに開発は不可避であり、多くの開発によって重要な恩恵が社会にもたらされているとしても、本条約の下に取り組まれてきたアプローチによって持続可能なやり方で開発を行うことができることを認識するために挿入された。また、すべての湿地にとって『開発』が目的であるとすることは適切ではない。

[ PDF(315㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_A.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_A.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexa_j.htm

Last update: 2008/06/25, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).