| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●条約の取組み |

決議Ⅸ.1付属書A「湿地の賢明な利用及びその生態学的特徴を維持するための概念的枠組み」

宮林 泰彦,琵琶湖ラムサール研究会(2006年10月)

[このページでは,図の表示の一部に JavaScript を使っています.ブラウザの注意メッセージが表示されることがありますが,このページの JavaScript によるアクティブコンテンツは許可しても安全です.]

[第9回締約国会議の決議の和訳が2008年6月に掲載になりましたので、和訳ページへのリンクの張りなおしと、決議文からの引用テキストの整合を図りました.]

もくじ

|

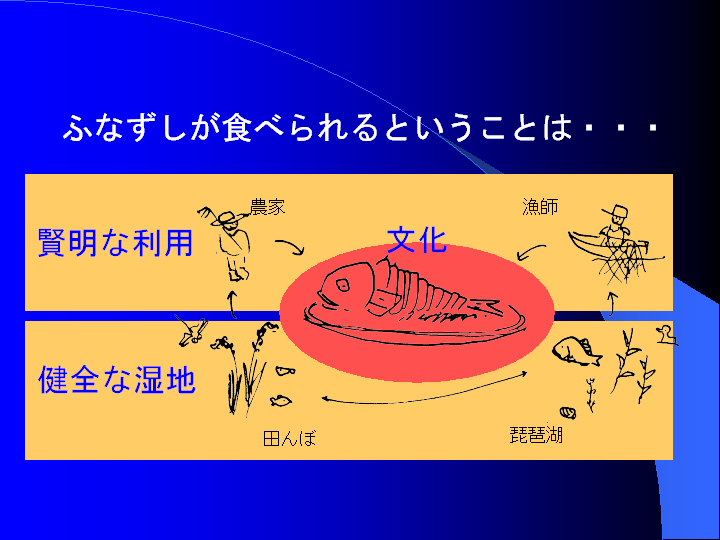

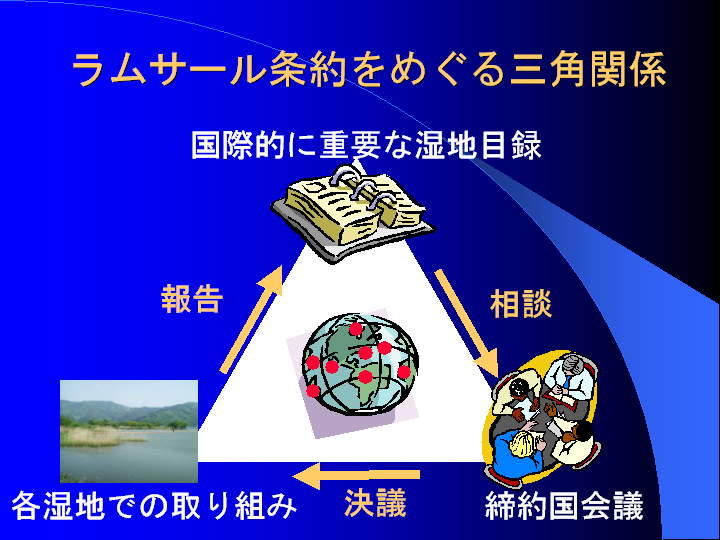

要約2005年の第9回締約国会議(COP9)で、ラムサール条約の「湿地の賢明な利用」と「湿地の生態学的特徴」の新たな定義が決議Ⅸ.1付属書Aに採択されました。すなわち、 『湿地の賢明な利用とは、持続可能な開発の考え方に立って、生態系アプローチの実施を通じて、その生態学的特徴の維持を達成することである。』 ここで、 『湿地の生態学的特徴は、ある時点において湿地を特徴付ける生態系の構成要素、プロセス、および恩恵/サービスの複合体である。』 従って、私たち人類が湿地を利用し、湿地の生態系サービスとそれによる恩恵を享受するにあたっては、図1に示すような湿地の生態学的特徴の全体が将来にわたって維持できるように、しかしてそれら湿地の恩恵やサービス(図2)の全体を、現在の私たち世代だけでなく、将来の世代も同様に享受できるように工夫することと言えるでしょう。 個々の湿地において、どのように取り組むことによって、このような「湿地の賢明な利用」が達成できるのか? 条約が提供する手引きを図3にまとめました。個々の湿地の保全管理にかかる地元行政(市町村ならびに都道府県)の取り組みに役立てていただき、そのような取り組みを地元住民や市民、NGO、民間部門のみなさんから地元行政に働きかけたり、参加したり、協力や支援するなどご活用ください。また地元から上位行政や国へそれらの取り組みへの支援を求めることも個々の湿地では必要でしょう。 ミレニアム生態系評価(MA)による人類の福利と貧困削減のために生態系の恩恵/サービスを維持するための概念的枠組みを湿地生態系に適用し、生態系とそれに変化を及ぼす直接要因や間接要因とのあいだの相互作用のどこにラムサール条約の手引きを適用してその悪化を食い止めようとしているのかをまとめた図が、やはり決議Ⅸ.1付属書Aに示されました(図4)。条約の手引きを活用する際の一助にしましょう。 |

スライド:滋賀自然環境保全・学習ネットワーク,琵琶湖ラムサール研究会,2006年1月.

| * | ラムサール条約決議Ⅸ.1付属書A |

『「湿地の賢明な利用とは、その生態系の自然特性の維持と両立するような、人類の利益のための湿地の持続可能な利用である」。

持続可能な利用とは「将来世代の必要と期待を湿地が満たし得る可能性を維持しつつ、現在世代に対して湿地が継続的な最大の恩恵を与えうるように、湿地を人類が利用すること」と定義される。

生態系の自然特性とは「例えば、土壌、水、植物、動物及び栄養物のような、物理学的、生物学的または化学的なその生態系の構成要素、並びにそれらの相互作用」と定義される。』

そもそも条約第3条1に条約の締約国は『その領域内の湿地をできる限り適正に利用する(wise use of wetlands)』(公定訳)ことが規定されており、この条文の規定はどうすることなのか1971年の条約の締結以来議論されて、この定義が1987年のCOP3においてまとめられたのでした。

ラムサール条約の使命は『全世界における持続可能な開発の達成に寄与するため、地方、地域及び国内行動と国際協力を通じて、すべての湿地を保全し、賢明に利用することである』と条約の戦略計画(決議Ⅷ.25)に採択されています。

このように条約が言う「湿地の賢明な利用(Wise use of wetlands)」の定義が2005年の第9回締約国会議(COP9)で新しくなりました(決議Ⅸ.1付属書A段落22)。新たな定義はつぎのとおりです:

『湿地の賢明な利用とは、持続可能な開発の考え方に立って、生態系アプローチの実施を通じて、その生態学的特徴の維持を達成することである。』

従って、私たち人類が湿地を利用するにあたっては、湿地の生態学的特徴の全体が将来にわたって維持できるように(=生態系アプローチ)、しかして湿地の恩恵を、現在の私たち世代だけでなく、将来の世代も同様に享受できるように工夫すること(=持続可能な開発)と言えるでしょう。

これは、COP9以前の定義(☞ コラム)から内容的に変わったわけではありません。定義に使う用語と文脈が近年のさまざま新しい取り組みの成果に整合するように変えられました。生物多様性条約やヘルシンキ条約、オスパール条約などによる「生態系アプローチ(ecosystem approach)」の用語や、ミレニアム生態系評価の枠組みを採用した「湿地の生態学的特徴(ecological character)」の定義などです。

スライド:滋賀自然環境保全・学習ネットワーク,琵琶湖ラムサール研究会,2006年1月.

| 図1.「湿地の生態学的特徴」の枠組み。ミレニアム生態系評価(MA)の生態系サービスの概念図(MA. 2003.「ミレニアム生態系評価の枠組み」第57頁の図2.1)を組み込んでラムサール条約の湿地の生態学的特徴の定義を図に展開した。 PPT (14kb zip) |

[生態系サービスの類型の詳細は、図2☟を参照]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

COP9による湿地の賢明な利用の定義に用いられる「湿地の生態学的特徴」はCOP3での定義の「(湿地)生態系の自然特性」と同じですが、決議Ⅸ.1付属書Aでは『ある時点において湿地を特徴付ける生態系の構成要素、プロセス、および恩恵/サービスの複合体』と新たな定義が与えられました。

これはミレニアム生態系評価(MA)に基づいており、図1と図2に示すような枠組みになります。

すなわち、物理学的、生物学的、化学的な生態系の構成要素と、それら構成要素が相互に作用する生態学的プロセス、そのプロセスの結果として人類が享受できる湿地生態系の恩恵やサービス、これら全体がその湿地の生態学的特徴であるというわけです。湿地の賢明な利用はこのような生態学的特徴の維持というわけですから、個々の湿地における賢明な利用の取り組みの第一歩はその生態学的特徴を総合的に明らかにして理解することと言えるでしょう。

これら図1と図2は、そのような際のチェックリストの働きをしてくれることと思います。つまり個々の湿地におけるこれらの生態系の構成要素やプロセス、恩恵/サービスのそれぞれについて、十分な知見が得られているかモニタリングされているか、それら特徴を損なわないように保全策が計画的にどれにも当てられているか、その賢明な利用を高めるために普及啓発(CEPA)活動がまんべんなく当てられているか、チェック項目の枠組みとして利用できるでしょう。

供給サービス 湿地生態系から得られる次のような生産物:

|

調整サービス 湿地生態系プロセスの調整機能から得られる次のような恩恵:

|

文化的サービス 湿地生態系から得られる物質的ならびに非物質的な次のような恩恵:

|

||

支持サービス

| ||||

☞ 教材:「湿地の恵み Wetland Benefits」(AWB・IWRB・WA,1993年);和訳:日本野鳥の会国際センター・アジアクラブ,1996年:同クラブHPにPDFファイルにて掲載。

☞ 教材:「湿地の恵み Wetland Benefits」(AWB・IWRB・WA,1993年);和訳:日本野鳥の会国際センター・アジアクラブ,1996年:同クラブHPにPDFファイルにて掲載。

では、どのように取り組んで湿地を賢明に利用する工夫をしてゆけばよいのか? 条約の歴史はまさにその工夫の方法を組み立ててきた、そしていまも組み立てているといえるでしょう。

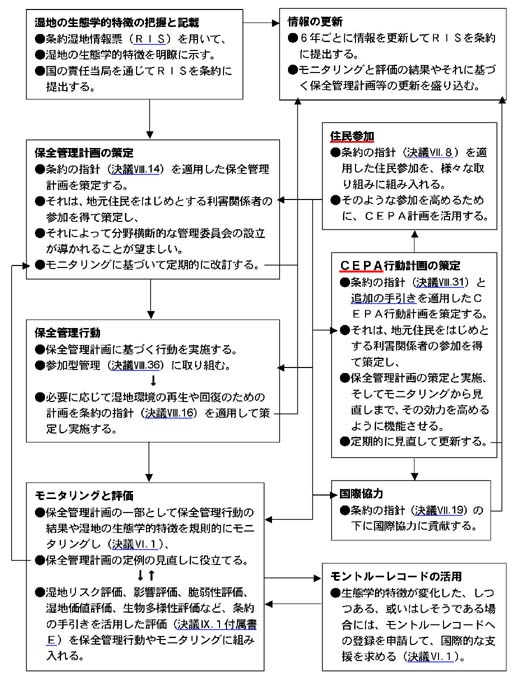

コラムに紹介した勧告3.3で「賢明な利用」のはじめての定義が採択されたのを受けて、1990年の勧告4.10で「賢明な利用という概念を実行するための指針」が、つづく1993年の決議5.6に「賢明な利用の概念の実施に関する追加の手引き」が採択されました。これらを基礎にいっそう実践的な手引きが開発されています。COP9までに開発された手引きのうち個々の湿地において実施するに役立つものをまとめて、個々の湿地での取り組みの枠組みを示したのが図3です。

図3.個々の湿地における賢明な利用を達成するためにラムサール条約が提供する手引きの枠組み。条約の湿地賢明な利用ハンドブック第2版(2004)第8巻所載の図1「ラムサール条約湿地ならびにその他の湿地の保全管理のために条約が提供するツールの統合的パッケージ概要図」にCOP9で採択された手引きを組み込んで改変。 PPT (15kb zip)

この枠組みから個々の湿地で実施する「賢明な利用」にむけた取り組みはつぎのようにまとめられます:

つまり、以上に取り組むことが、個々の湿地における「賢明な利用」への道筋というわけです。

スライド:滋賀自然環境保全・学習ネットワーク,琵琶湖ラムサール研究会,2006年1月.

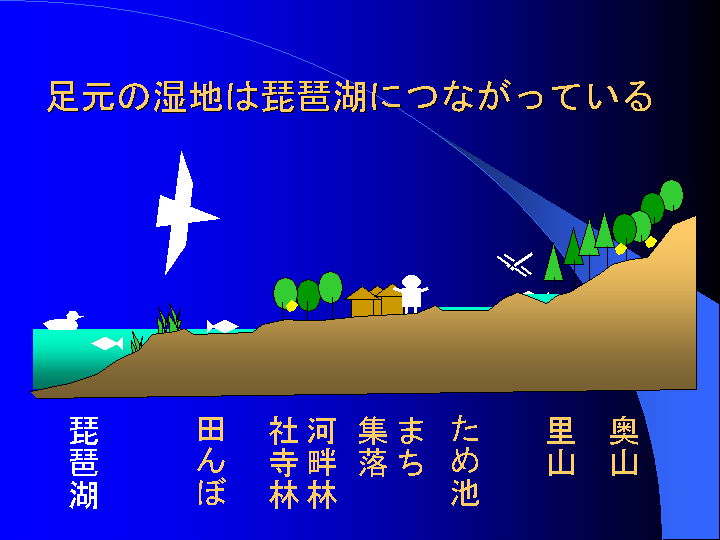

ラムサール条約では個々の湿地が含まれる河川流域や沿岸域を統合的に保全するための指針も策定しています ☞ 解説「ラムサール条約における河川流域管理と湿地管理の統合に関する取り組み」、決議Ⅷ.4「統合的沿岸域管理指針」。

これらは個々の湿地だけで取り組める問題ではありませんが、個々の湿地からその河川流域や沿岸域全体への統合的管理の実現に向けた働きかけや、なんらかの取り組みがすでに存在している場合は積極的に参加したり相互協力することを、個々の湿地の保全管理計画や普及啓発(CEPA)行動計画の一環に位置づけて取り組むことが必要でしょう。

スライド:滋賀自然環境保全・学習ネットワーク,琵琶湖ラムサール研究会,2006年1月.

ミレニアム生態系評価「Millennium Ecosystem Assessment (MA)」は国連の呼びかけで2001−2005年に実施された世界的プロジェクトで、生態系の変化が人間生活や環境に与える影響の科学的情報やそれらの変化に対応してとりうる選択肢を、政策決定者や一般の人々に提供しようと立案されたものです。

ラムサール条約は2002年の決議Ⅷ.25「ラムサール条約2003−2008年戦略計画」で、このプロジェクトに条約として参画し、その結果をCOP9に持ち帰り活用することを採択しました(同戦略計画行動1.2.1、1.2.6)。これに従って条約事務局長ならびに科学技術検討委員会(STRP)議長がプロジェクトの評議員に加わりました。

同プロジェクトは、(全地球規模の)グローバル評価と18地域を選定したサブグローバル評価の多段階で実施され、後者にはスウェーデンのヘリェオ川流域、パプアニューギニアの海岸・サンゴ礁、メコン川流域、コスタリカのチリポ川流域などの湿地環境も含まれました。これらの全地球規模および各地域の生態系について「現状と傾向」、「将来のシナリオ」、「政策対応」、「多段階評価」、「政策決定者のためのまとめ」の各報告書がつくられ、全体のまとめとして理事会声明「我々の持てるものを超えた生活:自然の資産と人類の福祉」が2005年3月に発表されました。

そして、ラムサール条約の実施を支援するための統合報告書「生態系と人類の福祉:湿地と水」がまとめられ、同統合報告書チームのR.ドクルツ氏(元条約事務局アジア地域担当職員)が2005年のCOP9全体会合でその成果を報告しました。

MA公式ウェブサイト(www.millenniumassessment.org 及び www.maweb.org(掲載内容は同じです)、英語)から各種英文報告書がダウンロードできます。

COP9で採択された決議や手引きには、2001−2005年に世界的に取り組まれた「ミレニアム生態系評価(MA)」(☞ コラム)の成果が色濃く反映されています。このページに紹介する決議Ⅸ.1付属書Aもそのひとつです。

MAの生態系評価では、人類の福利と貧困削減のために生態系が提供する恩恵やサービスと、それら恩恵やサービスを支える生物多様性、並びにそれらに影響するさまざまな直接変化要因と間接変化要因の相互作用が、地元レベル(個々の湿地レベル)から全地球レベルまでの多段階にまた段階間で働いており、それら相互作用に適切な策/人為的干渉を適用することによって人類の福利と貧困削減を確保しようとする枠組みが示されました。

このMAの枠組みを湿地生態系にあてはめ、ラムサール条約が提供する手引きや指針を、どの相互作用に適用して湿地生態系の悪化を食い止め、人類の福利と貧困削減に貢献しようとしているのかが、同付属書Aの図1「湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持の概念的枠組み」にまとめられました(MA統合報告書「湿地と水」(MA 2005)の図4にもレイアウトの異なる同じ図があります)。

同図では日本では出版物になっていない「ラムサール条約賢明な利用ハンドブック第2版」の巻番号で条約の手引きが示されており、またCOP9で採択された新たな手引きはまだ組み入れられていません。そこで、ハンドブック巻番号を各手引きに直し、COP9の新たな手引きも追加したものを、ここで図4に試作しました。

この図4に示される枠組みは、(個々の湿地に限らず)湿地環境全体の賢明な利用の達成に向けた条約の現存の手引きの全体的な枠組みとして理解できることでしょう。

間接変化要因から直接変化要因への作用、直接変化要因から湿地生態系への作用、湿地生態系の生物多様性によるその生態系の恩恵やサービスの支持、そしてそれら恩恵やサービスによる人類の福利と貧困削減への貢献、また段階間の相互作用に対して、これまでに策定された条約の手引きが適用しうるということがわかります。

本HPの「第9回締約国会議までの主要な決議・勧告の一覧」のページにもこの図を置いてありますので、条約の各種手引きを参照する際の一助にしてください。

全地球 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

条約地域 |

☜ 国際協力指針 |

|||||||||||||||||||||||||||||

地元 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

特に ☞ なし |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

地球上の生命−生物多様性 |

||||||||||||||||||||||||||||||

図4.湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持のために適用するラムサール条約の手引きの枠組み。ミレニアム生態系評価(MA)の概念的枠組みに基づく湿地の賢明な利用とその生態学的特徴の維持の枠組みの基本図において、矢印(紺色)で示される影響に対して適用できるラムサール条約の手引きを位置づけた、決議Ⅸ.1付属書Aの図1に、COP9で採択された手引きを加え、MAの枠組みの生態系の恩恵/サービスの図を組み込んで改変。 PPT (14kb zip)

引用文献

| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●第2部●条約の取組み |

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/ovwise1.htm

Last update: 2009/09/05, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).