| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

「湿地と水:命を育み,暮らしを支える」

"Wetlands and water: supporting life, sustaining livelihoods"

湿地条約(ラムサール,イラン,1971)

第9回締約国会議

ウガンダ共和国カンパラ,2005年11月8−15日

1.ラムサール条約(イラン・ラムサール、1971年)では、湿地の目録、評価及びモニタリングに対して、条約第3条の下で条約湿地及びその他の湿地の生態学的特徴を維持・増強するための管理計画策定プロセスを通じての利用はもとより、湿地の保全及び賢明な利用のツールとしてこれまでに相当の注意を払ってきた。

2.このことは、条約の締約国会議において、これらの事柄に関する数多くの一連のガイドライン及び技術的手引きが採択されることにつながった。それらは、締約国及びその他が条約の主要なプロセスを実施する際の補助となるべく作成されたものである。第8回締約国会議(COP8)(スペイン・バレンシア、2002年)及びそれまでに採択された手引きは、ラムサール賢明な利用ハンドブック(以下ラムサールハンドブックと略す)第2版の第7巻「条約湿地の登録」、第8巻「湿地の管理」、第10巻「湿地目録」及び第11巻「影響評価」に収められている。

3.さらに、COP8のいくつかの決議において締約国は、科学技術検討委員会(STRP)に対し、既存のツールキットの不足点を埋めるために湿地の目録及び評価の異なる面を扱うさらなる手引きを作成するよう要請した。これらには、「ラムサール条約履行の効果を評価する“成果重視”の生態学的指標」(決議Ⅸ.1付属書D)及び「内陸及び沿岸海洋域湿地の生物多様性の迅速評価のためのガイドライン」(決議Ⅸ.1付属書Eⅰ)が含まれる。いくつかのタイプの湿地評価に関するさらに詳細なる手引きを、STRPが「ラムサール技術報告書」として刊行するために準備中である。

4.COP8で締約国はまた、STRPに対し、できる限り内陸及び沿岸海洋域の湿地全体の現状と傾向とを視野に入れて、条約湿地の生態学的特徴の現状及び傾向の評価を実施・報告するよう要請した(決議Ⅷ.8)。それは、ミレニアム生態系評価(MA)の作業を通じて行ったり、内陸水及び沿岸海洋域の生物多様性の現状と傾向にかかる指標を開発し報告することによって生物多様性条約(CBD)へ貢献することを通じて行うことが含まれている(決議Ⅷ.7及びⅧ.8)。

5.COP8において締約国は、湿地の目録、評価及びモニタリングの様々な側面に関する一連の手引きが増えつつある中、いつ、どのような目的でこれら様々な目録、評価及びモニタリングのツールとガイドラインを使用すべきかについての総合的な手引きを締約国その他に提供する必要があることを認識した。そして、決議Ⅷ.7で、締約国はSTRPに、条約の手引きを湿地の目録、評価及びモニタリングの統合的枠組みの形としてまとめることを検討するよう要請した。

6.この統合的枠組みは、湿地の目録、評価及びモニタリングの様々な側面とツールの目的及び相互関係に焦点を当て、条約によって採択された関連する手引きのそれぞれの側面ついての概略を提供するものである。この枠組みはまた、決議Ⅷ.7によって求められていた手引きの追加的側面も含んでいる。

7.この統合的枠組みは、持続可能な開発と人類の福利を支える上で決定的な湿地の価値と機能についての一般の人々と政治における認識と理解を高めるために、目録、評価及びモニタリングの条約の仕組みを適用することの理論的根拠を提供している。そして、目録、評価及びモニタリングの工程を改善するためにさらにとるべき手段に関する一般的手引きを提供するとともに、この枠組みが十分に実施されるよう条約の下でさらなる手引きや改善を行うために必要となるいくつかの項目を確認している。

8.関連する決議Ⅷ.7は、目録、評価、モニタリング及び湿地の生態学的特徴の管理に関する手引き全体にわたる定義と用語の整合性を図るよう求めており、「湿地の賢明な利用及び生態学的特徴の維持のための概念的枠組み」の一環となっている、決議Ⅸ.1付属書Aがこれに対応している。

9.これまでにラムサール条約の中で具体化されてきた責務に沿った形では、湿地の保全と賢明な利用を達成するには、以下の事項が必要とされる。

a)湿地及び生態学的特徴の確定(基準情報目録)、

b)湿地の現状、傾向及び脅威の評価(評価)、

c)現存する脅威の低減と新たに出現する脅威の特定を含む現状と傾向のモニタリング(モニタリング)、

d)生態学的特徴に悪影響を及ぼす変化を引き起こしている、またはその可能性のある変化を是正するための(生息域内及び生息域外における)行動(管理)。

10.個々の湿地において、「ラムサール条約湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」(決議Ⅷ.4、「ラムサールハンドブック第2、第8巻」)を含む管理計画策定に関する条約の手引きは、湿地の生態学的特徴の特性項目、そしてその特徴に良い影響あるいは悪影響をもたらしている、あるいはもたらす可能性のある要因を明確にすることが、管理計画策定のプロセスを効果的に実施するのに不可欠であると強調している。

11.条約地域及び地球規模において、湿地生態系の現状と傾向を理解することは、行動に向けた国及び国際レベルの政策、戦略及び優先項目を確立するのに欠かせない基盤であると認識されてきた。

12.条約湿地及びその他の湿地の保全状況のモニタリングと報告を行うことはまた、国際条約として、そして湿地の保全と賢明な利用を達成するためのメカニズムとしてのラムサール条約の成功の度合いを示す指標となる。決議Ⅶ.11は、「国際的に重要な湿地リストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」の目標4.1において、『生物多様性の喪失、気候変動及び砂漠化の進行の推移を検出するために、国内、複数の国家にまたがる範囲/条約地域、国際的な環境モニタリングのための基準情報及び対照地域として、登録湿地を利用すること』を明記している。「ラムサール条約履行の効果を評価する“成果重視”の生態学的指標」(決議Ⅸ.1付属書D)は、この問題に対処するために企画されたものであり、そのための報告・評価の仕組みは2006−2008年の3年間に確立されることになっている(決議Ⅸ.2付属書1)。

13.多くの調査により、湿地生態系の分布、現状及び傾向について利用できる情報が集められたところ、情報が相当不足している部分があることが分かった。

ⅰ)監督科学者環境研究所(ERISS、オーストラリア)と国際湿地保全連合が、1999年にラムサール条約のために作成した『地球全体の湿地資源と湿地目録の対象となる優先事項に関する評価』では、当時わずか7%の国々しか適切な全国湿地目録を有しておらず、25%の国々は全国的な湿地目録を全く有していないことが分かった。COP8に提出された国別報告書は、この状況がいくぶん改善したことを示していたものの、全国を網羅する包括的な湿地目録を有していたのは28ヶ国(24%)で、51ヶ国は部分的な目録しか有していなかった(COP8会議文書5)。このように、湿地の位置と特徴についての基準情報は依然として大幅に不足している。

ⅱ)2005年にミレニアム生態系評価がラムサール条約向けに発表した総合報告書『生態系と人類の福利:湿地と水 総合報告書』は、「地球規模での湿地の損失の程度を記載するために必要な、全ての湿地タイプの面積に関する情報、例えば季節的あるいは断続的に水をたたえる内陸湿地やいくつかの沿岸域湿地等の情報等が不充分である」と結論付けている。それでもなお同報告書は、入手できた証拠をもとに、内陸及び沿岸域の湿地生態系とそれらに依存する生物種の過去における損失及び現在における損失と減少の速度は、海洋生態系や陸上生態系のそれらよりも大きいと結論付けている。

14.2002年までに、全ての条約湿地に対してモニタリング計画を含む管理計画を整備していたのは、わずか24ヶ国(20%)である(COP8会議文書6)。また、「国際的に重要な湿地リストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」(決議Ⅶ.11)目標4.1に掲げられているような、湿地生態系の現状と傾向をモニタリングするための全国的・国際的なネットワークとしての条約湿地のネットワーク化は、まだ定着していなかった。

15.したがって、目録、評価及びモニタリングの目的と目標についての明確な理解に基づいて、湿地の保全と賢明な利用のための将来的な政策と優先事項を決定するために不可欠なこういった情報が、より包括的に収集され報告されるようにする必要がある。

16.最近開発された、あるいは実施中の数多くの目録及び評価の取組は、この統合的枠組みの様々な側面において条約の履行を支援するものである。それらの取組には下記のものが含まれる。

ⅰ)欧州連合の資金による「SUDOE プロジェクト(欧州南西部における湿地目録の評価と湿地モニタリングプロジェクト) 」 (http://www.medwet.org/medwetnew/en/03.PROJECTS/03.proj_04sudde02.html 参照)や「CODDE プロジェクト(地中海の湿地生態系の持続可能な開発のための情報知識ネットワークプロジェクト) 」(http://www.medwet.org/medwetnew/en/03.PROJECTS/03.proj_02codde01.html 参照)を通じた、「地中海湿地イニシアティブ(MedWet)」による目録作成方法論のさらなる展開と改善。

ⅱ)アジアのいくつかの地域で実施するために現在作成中の、多目的かつ異なる規模における取組(下記の4節も参照のこと)である、アジア湿地目録(AWI)の方法論の展開(Finlayson C.M., Begg G.W., Howes J., Davies J., Tagi K. & Lowry J. 2002. A manual for an inventory of Asian wetlands (version 1.0). 『アジアの湿地目録のためのマニュアル(第10版)』Wetlands International Global Series 10, Wetlands International, Kuala Lumpur, Malaysia. 72 pp.)。

ⅲ)1999年の『地球全体の湿地資源と目録の対象となる優先事項に関する評価[GRoWI: Global Review of Wetland Resources and Priorities for Wetland Inventory ]』の欧州関連部分の拡張及び更新となっている、国際湿地保全連合とオランダの「内陸水管理排水処理研究所(RIZA)」による欧州全域における湿地目録プロジェクトの第1段階(http://www.wetlands.org/inventory&/pewi.htm 参照)。

ⅳ)個々の湿地目録についての情報の標準化された記録を作成するための(5節も参照)、STRPを通じた湿地目録メタデータベース・モデルの準備(決議Ⅷ.6に対応)。現在、国際湿地保全連合が『ラムサール条約湿地情報サービス』の一環として作成中。

ⅴ)欧州宇宙機関の TESEO プロジェクト(地球観測技術を用いた条約実施支援プロジェクト)及び GlobWetland(地球湿地)プロジェクト。各国の湿地状況をより良く監視及び評価できるよう、湿地管理者の能力向上を目的とした、地球観測(リモートセンシング)に基づくデモンストレーション用製品を開発中(http://www.globwetland.org/ を参照)。

ⅵ)ミレニアム生態系評価の方法論と結果。生態系サービスと人類の福利の評価に焦点を当てたもの(条約の公式使用三言語及びその他の言語による報告書は、http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx にて利用可能)。

ⅶ)国際農業研究協議グループ(CGIAR)による「水と農業に関する包括的評価プロジェクト」。スリランカの国際水管理研究所(IWMI)が主導し、STRPが作成した一連の問いに基づいて、湿地、水及び農業に関する特別報告書をラムサール条約向けに準備中である。

17.湿地の目録、評価及びモニタリングの運用上の定義は、ラムサール条約の「湿地目録の枠組み」(決議Ⅷ.6)に組み込まれている。それらは、以下の通り。

ⅰ)「湿地目録」:湿地管理のための主要情報を集めたもの、もしくは一定の順にまとめたもの。具体的な評価及びモニタリング活動のための情報基盤の提供を含む。

ⅱ)「湿地の評価」:モニタリング活動を通じて個別情報を収集するベースとして、湿地の現状や湿地に対する脅威を特定すること。

ⅲ)「湿地のモニタリング」:評価活動から導きだされた仮説に対応して、管理目的で特定の情報を収集すること、及び実際の管理業務にこれらのモニタリング結果を利用すること。湿地の評価から導きだされた仮説によらずに時系列データの収集を行う場合には、モニタリングよりも「観測(サーベイランス)」という用語を使う(決議Ⅵ.1参照)。

18.目録、評価及びモニタリングのアプローチと活動範囲は、管理業務の個別の構成要素として行なわれる場合には大幅に異なってくるが、実施プロジェクトにおいてこれらがいつも十分に区別されているわけではない。

19.重要なのは、湿地目録と湿地のモニタリングは、それぞれ必要とする情報の種類が違うという点である。湿地目録は、適切な評価とモニタリングの展開を導き出す基礎とはなるが、定められた期間ごとに湿地目録の作成が繰り返されたとしても、それ自体ではモニタリングとはならない。

20.基本的には、湿地(の基準情報)目録は、湿地の生態学的特徴を記載するための情報を集めるために用いられるものであり、評価は、生態学的特徴にかかる圧力及びそれに付随する悪影響のリスクを検討するものとなる。そして調査と観測(サーベイランス)両方を含むモニタリングは、あらゆる変化の程度に関する情報を提供するものである。これら三つの全てが重要であり、それぞれが相互に作用するデータ収集活動である。これらは、この統合的枠組み全体において相互に連携した要素と見なされるべきであり、枠組みが実施された場合には、湿地の特徴の鍵となる特性項目の特定に役立つものである。これらが合わせて用いられると、特定された湿地生態系の特徴を維持し、それによって生態系の恩恵/サービスを維持するための、戦略、政策及び管理のための人為的介入を決めるために必要な情報を提供してくれる。

21.しかしながら実際には、目録と評価を明確に区別するのは困難であり、湿地目録作成とよばれる多くのプロジェクトや取組には、湿地の現状及び湿地にかかる圧力と脅威の評価といった要素も含まれている。

22.目録、評価及びモニタリングによって収集されたデータと情報は、個々の湿地、集水域、国及び地域規模での湿地管理計画策定の工程全体に欠かせないものである。管理計画策定工程は、湿地の生態学的特徴を維持するための仕組みを提供するものであり、COP8で採択された「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議Ⅷ.14)に示される通り、目録、評価及びモニタリングによって提供されるデータと情報をもとにしている。

23.湿地の目録、評価及びモニタリングを実施する際に重要なのは、作業の対象となる規模と、それぞれの規模に適切な手法を選択することである。

24.湿地の評価は、目録及びモニタリングと同様に、個別の空間的規模において行なわれ、それぞれに適切な(異なった)技法が用いられることになる。目録、評価及びモニタリングの統合的事業計画は、可能な限り、適切な単一の規模で策定され実施されるべきである。それは目録、評価及びモニタリングの構成要素を包含する形での、統合的分析が計画され実施された際に達成されうる。しかしながら、これらの構成要素は、一般的に別々に企画されたり実施されたりしている。湿地の評価は、湿地目録に含まれる情報の規模に適した空間的規模で実施されるべきである。その後のモニタリングもまた、湿地の評価の規模と一致した規模で実施されるべきである。

25.湿地の目録、評価及びモニタリングの多くが、情報の規模及び入手状況における制約を抱えているため、実務者には、個別にデータをまとめておくのではなくて、むしろデータをできる限り集中させることが推奨される。例えば、後からの分析で、より大きな規模でのデータを利用する場合(例えば、縮尺 1:50,000 の合成画像を作成するのに、縮尺 1:10,000 で収集したデータを組み合わせる等)には可能であるが、より小さな規模でのデータを使用すると、正確さと精度の問題で効果的な分析が妨げられる可能性がある。

26.規模の問題については、湿地目録の方法論において最も十分な対応がなされている。これについては、『アジア湿地目録』の手法を例にとって下記に概説する。しかしながら、目録の規模に関する問題の多くは、湿地の評価及びモニタリングの適用にも同様に関係する。工程全体のこれらの要素について、どういった選択枝があるかはさらに評価していく必要があるだろう。

27.湿地目録は、数多くの空間的規模で作成されており、各規模には下記に示すような個別の目的がある。

ⅰ)地球規模−目的:大陸及び島々における湿地の有無、

ⅱ)大陸規模−目的:大陸や島々における湿地が優占する地域の分布、

ⅲ)条約地域規模−目的:特定の湿地タイプの範囲、

ⅳ)国内の地域規模−目的:個々の湿地の特徴、

ⅴ)個々の湿地規模−目的:個々の湿地内での変動。

28.特に、『地中海湿地目録』、そしてより最近では『アジア湿地目録』等の湿地目録の方法論は、異なる規模での取組で展開されており、ラムサール条約では様々な目的のために適用するにふさわしいものとして認められている。それらは、特定の条約地域、国及び国内地域に特有の必要性及び優先事項に応じて、一ないしは複数の規模で実施することができ、かつこれらの手法は世界の他の地域にも適用されるものだろう。

29.『アジア湿地目録』は、複数の目的を意図して策定されている。これらは、複数の規模(国内地方から地球規模まで)における情報の必要性を考慮するとともに、下記の必要性を考慮に入れている。

ⅰ)標準化された現地データ収集様式の開発、

ⅱ)湿地、気候変動、生物多様性、移動性の動物種及び砂漠化に関する国際条約や協定、また各国政府によるそれらの実施を支えるために、核となる湿地に関するデータ/情報の提供。

そして、その目的は以下のようなものである。

ⅰ)湿地及びその自然資源における長期的傾向を分析すること、

ⅱ)国内的及び国際的に重要な湿地に関する情報の定期的改訂及び更新を可能にすること、

ⅲ)これらの分析を普及させ、湿地資源の持続可能な開発と保全において広く考慮され、利用されるようにすること。

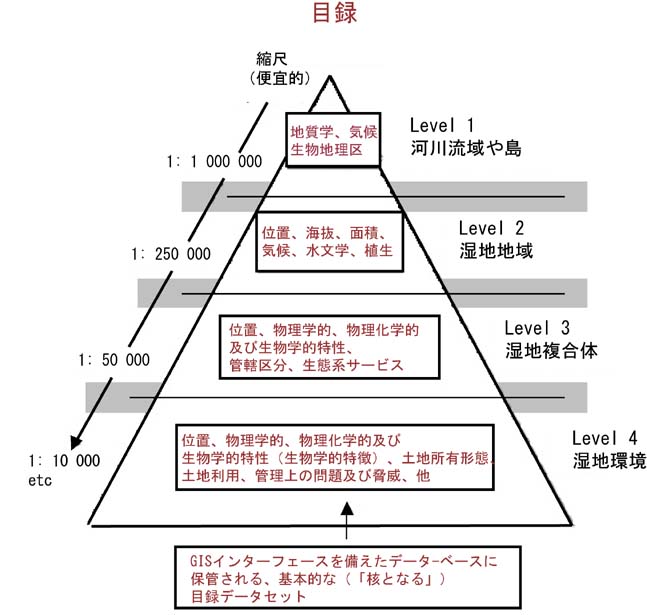

30.『アジア湿地目録』の重要な特徴は、4つの解析レベルにおける、階層化された地図上のデータセットの作成である。データセットの精度は、地図の縮尺によって異なり、地図は核となる最小限のデータを備えた標準的な地理情報システム(GIS)の様式に収められている。階層式のアプローチとしては、河川流域から個々の湿地までの縮尺から構成されている(図1を参照)。

31.初期の分析(レベル1)は、アジアにおける地理区(主要河川流域及び島々)の線引きと、現存する情報源に基づく各地理区の地質学、気候及び生態学上の記載を行なう。レベル2の分析は、各地理区内の湿地地域の線引きに関するものである。これは、類似した気候、地質学上、水文学上、及び植生の特性などをもとに行なわれる。レベル3の分析では、より詳細な情報をもとに各地理区の湿地複合体のグループ分け及び記載を行なう。最終のレベル4の分析は、個々の湿地環境を詳細に記載するものである。

32.この取組の結果として、目録がレベル1から4へ進むにつれ、湿地に関するより詳細な情報が得られる。多くの場合、目録はまずレベル1及び2から着手され、その後、資源が利用できるようになるにつれ、レベル3、4へと進むことが期待される。

33.階層式の枠組みは策定されているが、全ての目的のためにはあらゆるレベルの詳細な作業を実施しなければならないということではない。階層式の取組は、様々なレベル及び精度の情報に対する現在のニーズに応えるためのものである。しかも、この取組の重要な点は、互換性のあるデータ・フィールドとデータ管理手順を採用することが出来たため、目録策定の目的のために企画されているものであるかどうかに関係なく、データを最大限に活用することができることである。しかしながら、異なる目的のためにデータを再利用するためには、元のデータの解釈に限界や制約があることも認識しておく必要がある。

34.全ての分析レベルにおいて、現存する情報の有用性がまず評価され、情報のさらなる分析や収集が必要かどうかの判断のベースとして用いられる。多くの場合、分析は以下のように行なわれる。

レベル1−既存のデータセットは、インターネットによる入手状況が日増しに改善されているので、これを使って机上調査により、各地理区の幅広い地質学、気候及び生態学的特性を記載する。

レベル2−地質学、気候、水文学及び植生ごとに整理済みの情報を使用し、机上調査により各地理区内の湿地地域を特定する。

レベル3−各湿地地域内における湿地複合体の物理学的、物理化学的及び生物学的特性を特定するために、現地調査及び分析を行う。

レベル4−それぞれの湿地複合体における各湿地環境の物理学的、物理化学的及び生物学的特性を記載するための詳細な現地調査及び分析を行う。動植物の群集及び種、土地及び水利用、湿地管理状況などの情報が含まれる。

35.データの収集及び分析は、標準化された手順とデータ管理様式に基づいて行われるが、必要に応じて柔軟に対処して構わない。各分析レベルのためのデータシート形式が作成されており、必要な情報を収集するためのガイドラインが添えられている。

図1.湿地目録への階層式取組。各レベルに最適なデータフィールドが示されており、レベル4(三角形の底部)では、最も多くのデータが収集される。 PPT (5㎅ zip)

36.同様の異なる規模を用いた手順を、湿地の評価及びモニタリング用に開発することができる。これらの手順は、目録策定の過程で収集された異なる規模における情報を基礎とすることになる可能性が高く、調査の規模に適した分析を管理者その他に提供するだろう。

37.しかしながら、広範な規模における詳細なモニタリングは、かなりの費用がかかってしまうため、通常不可能である。したがって、この規模でのモニタリングは費用効率が良く、広い範囲に渡る適切なデータをまず提供できるように、迅速に行なわれなければならない。その際のデータは、管理目的に十分なもの、あるいは管理者がさらにどういった情報が必要かを判断するのを助けるようなものとなろう。

38.通常、迅速な生物学的評価を含む迅速評価の手法(決議Ⅸ.1付属書Eⅰも参照)及びリモートセンシングが、広範な規模では適用される。しかしながら、特定の湿地においては、推定される影響についてより確実な推論が得られるように企画された、より詳細かつ定量的なモニタリングが必要とされるであろう。

39.湿地の目録、評価、モニタリング及び管理に関しては、相当な数のラムサールの手引きが既にある。COP8で採択されたものを含むこれまでの手引きは、「ラムサールハンドブック(第2版)」の第8、10、11巻にまとめられている。重要なガイドライン、定義、その他の関連の手引きを表1に列記する。湿地の目録、評価及びモニタリングに関する条約の手引きの重要な側面と特徴については、本統合的枠組みに関する次節で概説する。

| COP決議とその他の情報源 | ラムサールハンドブック(第2版、2004年)に収められている手引き |

|---|---|

| 湿地の目録、評価及びモニタリング | |

| 「賢明な利用」の定義(勧告3.3)[決議Ⅸ.1付属書Aにて更新されている] | 第1巻「湿地のワイズユース」 |

| 「生態学的特徴」及び「生態学的特徴の変化」の定義(決議Ⅶ.10)[決議Ⅸ.1付属書Aにて更新されている] | 第2巻「湿地の管理」 |

| 「湿地の賢明な利用及び生態学的特徴の維持のための概念的枠組み」(決議Ⅸ.1付属書A) | − |

| 「湿地目録、評価及びモニタリングの統合的枠組み」(決議Ⅸ.1付属書E,本文書) | − |

| 「湿地の生態学的特徴、目録、評価及びモニタリングに係るラムサール条約の手引きの不足と整合性」(決議Ⅷ.7) | 第10巻「湿地目録」 |

| 「泥炭地に関する地球的行動のためのガイドライン」(決議Ⅷ.17) | 第14巻「泥炭地」 |

| 湿地の目録、評価及びモニタリングにGISを適用するための手引き(「ラムサール技術報告書」、準備中) | − |

| 湿地目録 | |

| 「湿地目録の枠組み」(決議Ⅷ.6) | 第10巻「湿地目録」 |

| 湿地の評価 | |

| 「湿地リスク評価の枠組み」(決議Ⅶ.10) | 第8巻「湿地の管理」 |

| 「湿地の現状及び傾向の評価と報告、並びにラムサール条約第3条2項の実施」(決議Ⅷ.8) | 第8巻「湿地の管理」 |

| 「生物多様性条約において採択された環境影響評価の法制度・プロセス及び戦略的影響評価に生物多様性関連事項を組み込むためのガイドライン及びそのラムサール条約との関連」(決議Ⅷ.9) | 第11巻「環境影響評価」 |

| 戦略的環境影響評価(SEA)(COP7第4専門部会) | 第11巻「環境影響評価」 |

| 「内陸及び沿岸海洋域湿地の生物多様性の迅速評価のためのガイドライン」(決議Ⅸ.1付属書Eⅰ) | − |

| 「ラムサール条約履行の効果を評価する“成果重視”の生態学的指標」(決議Ⅸ.1付属書D) | − |

| 湿地の恩恵/サービスの価値評価のための枠組み及びガイドライン(「ラムサール技術報告書」、準備中) | − |

| 生態学的特徴の変化に対する湿地の脆弱性評価のための方法論(「ラムサール技術報告書」、準備中) | − |

| 湿地の環境における水需要評価のための方法論(「ラムサール技術報告書」、準備中) | − |

| 湿地のモニタリング | |

| 「湿地モニタリング計画を企画するための枠組み」(決議Ⅵ.1付属書) | 第8巻「湿地の管理」 |

| 湿地の管理 | |

| 「ラムサール条約湿地及びその他の湿地に係る管理計画策定のための新ガイドライン」(決議Ⅷ.14) | 第8巻「湿地の管理」 |

| 「湿地再生の原則とガイドライン」(決議Ⅷ.16) | 第8巻「湿地の管理」 |

| 「湿地の管理への地域社会及び先住民の参加を確立し強化するためのガイドライン」(決議Ⅶ.8) | 第5巻「参加型管理」 |

| 「湿地の管理及び賢明な利用のための手段としての参加型環境管理(PEM)」(決議Ⅷ.36) | 第5巻「参加型管理」 |

| 「河川流域管理に湿地の保全と賢明な利用を組み込むためのガイドライン」(決議Ⅶ.18) | 第4巻「河川流域管理」 |

| 「統合的沿岸域管理に湿地の問題を組み込むための原則およびガイドライン」(決議Ⅷ.4) | 第13巻「沿岸域管理」 |

| 「湿地の生態学的機能を維持するための水の配分と管理に関するガイドライン」(決議Ⅷ.1) | 第12巻「水の配分と管理」 |

| 「泥炭地に関する地球的行動のためのガイドライン」(決議Ⅷ.17) | 第14巻「泥炭地」 |

| 「河川流域管理:追加手引き及びケーススタディー分析のための枠組み」(決議Ⅸ.1付属書Cⅰ) | − |

| 「湿地の生態学的特徴を維持するための地下水管理ガイドライン」(決議Ⅸ.1付属書Cⅱ) | − |

40.他にも、生態系、湿地及び水に関連する地球規模での評価の取組が現在数多く行なわれており、それらの方法論は、本統合的枠組みのさらなる拡充と実施に関連するものであろう。特に、「ミレニアム生態系評価(MA)」、「地球国際水アセスメント(GIWA)」、国連水関連機関調整委員会(UN-Water)の「世界水アセスメント計画(WWAP)」、国際農業研究協議グループによる「水と農業に関する包括的評価」、IUCN種の保存委員会による「淡水生物多様性アセスメント計画 Freshwater Biodiversity Assessment Programme」などがそれに含まれる。

41.さらに、これらの評価結果や国連環境計画(UNEP)の「地球環境概況(GEO)」及びCBDの「地球生物多様性概況(GBO)」などの総合評価の結果は、より広範な景観/海洋景観からの観点における、湿地の将来的な保全と賢明な利用のための意思決定及び優先事項の特定を行なう上で、助けとなる評価情報を提供するであろう。

42.「湿地目録の枠組み」は、COP8の決議Ⅷ.6で採択された。これは、13のステップからなる体系的な枠組みで、目録の計画策定を支援する手引きが各ステップに添えられている。各ステップは以下のように構成されている。

43.本計画策定の枠組みを支えるものとして、様々な地域における目録作成の標準的手法による成功例、湿地目録に最適なリモートセンシング・データを決定するための手引き、幅広く用いられている様々な湿地分類の概要、そして湿地目録を記載するための標準的メタデータ記録などがある。

44.「湿地目録の枠組み」では、湿地の生物物理学的特徴及び管理特性(表2)に関して、核となる(最小限の)データフィールドを特定している。それらデータは目録の具体的な目的に応じて、それぞれの目録のために収集されなければならない。

表2.湿地の生物物理的特徴と管理特性に関する核となる(最小限の)データフィールド(決議Ⅷ.6付属書を一部改変)

生物物理的特徴

管理特性

*:一般にこれらの特徴は、地形図やリモートセンシングによる画像、特に航空写真から導きだすことができる。

45.「湿地目録の枠組み」では、湿地目録には以下を含む複数の目的があることを認識している。

a)地域内にある特定タイプの湿地、あるいは全ての湿地を列記すること、

b)地域的、国内的、そして国際的に重要な湿地を列記すること、

c)湿地の生物分類群ごとの存在と分布について記載すること、

d)泥炭、魚類、水などの自然資源の存在について記載すること、

e)湿地の生態学的特徴の変化を測定するための基準を設定すること、

f)湿地の消失や劣化の程度と速度を評価すること、

g)湿地の価値に対する認識を高めること、

h)保全計画の策定と管理のための手段を提供すること、

i)湿地の保全と管理に向けて協力するための専門家のネットワークを構築すること。

46.同枠組みはまた、目録にはその目的と目標を明記すべきであると強調している。考慮すべき生息地、必要な情報の範囲、時間的スケジュール、そして誰がそれらの情報を利用するかを特定するべきである。目的を明記することは、目録策定に着手するために必要な、手法及び資源に関する意思決定を行なう上で役立つものとなる。

47.湿地評価技法(下記参照)を利用する場合とは異なり、目録の場合、二つ以上の手法が同時に適用される可能性はずっと低い。湿地目録は、異なる精度で実施することができるため、簡単な作業から始まり、順次より詳細な作業に至るといった一連の手法を組み合わせた目録作成法がとられる可能性のほうがはるかに高い。

48.「湿地目録の枠組み」はまた、作成された各目録に関するメタデータ記録を、一般の人々が入手利用できるようにし、かつ標準化して確立することが重要であると強調し、湿地目録メタデータの標準モデルの一例も含んでいる。メタデータには、個々のデータセットの経過年数、正確さ、内容、作成日及び更新日、規模、信頼性、系統、作成者、保管者などの情報を含む多くの要素がある。この情報の記録と記載により、データの検索、特定、理解そして管理が容易になる。また、データの効率的及び効果的な利用も促進される。

49.「メタデータ」は新たな概念ではないが、データ収集と関連する情報が効率的に管理維持する必要性のある資産であるとの認識が高まるとともに、その重要性が高まってきている。「メタデータベース」は、これら個々のデータ記載のすべてを結びつけて、データセットの包括的な説明を提供するための仕組みと見なすことができる。メタデータベースは、実際のデータそれ自体ではなく、データの記載を保管するものである。データ入力の一貫性と質を確保するために、データ項目(フィールド)は可能な限り既に確立された国際的な基準に相当する値で記入されるべきである。混乱や矛盾を避けるために、主観的個人的解釈や記述はできる限り少なく抑えるべきである。データが組織間でやり取りされる場合、この点は特に考慮するべきである。メタデータベースに必要な項目(フィールド)を特定し、パラメータ及びファイル形式を推奨することで、メタデータベースが一定範囲のデータベース・プラットフォーム上で構築されるよう意図することができる。標準化されたパラメーターを使用すれば、プラットフォーム間のデータ転送が可能となるはずである。

50.条約履行の様々な側面に関する湿地評価の種類及び手法には、異なる目的及び状況に対応した様々なものがある。それらには以下のものがある。

ⅰ)環境影響評価(EIA: Environmental Impact Assessment)

ⅱ)戦略的環境影響評価(SEA: Strategic Environmental Assessment)

ⅲ)リスク評価(RA: Risk Assessment)

ⅳ)脆弱性評価(VA: Vulnerability Assessment)

ⅴ)変化(現状と傾向)の評価

ⅵ)特定の種の評価

ⅶ)指標の評価

ⅷ)資源(生態系の恩恵/サービス)の評価

ⅸ)湿地の恩恵/サービスの価値評価

ⅹ)環境における水需要(環境のための水流)の評価

51.ラムサール条約は、これらの種類の評価に関する手引きを数多く採択してきており、さらなる手引きが2005年のCOP9で採択されており、STRPによる「ラムサール技術報告書」(表1を参照)として出版されるために準備中である。条約で利用できる、これらの種類の評価についての、数多くの手引きについての概略情報がCOP9会議文書24に記載されている。

52.湿地の『迅速評価』は、評価の目的によって、上記段落50に列記したうち一つないし複数の種類の湿地評価を必要とするものであるが、評価情報が緊急に必要な場合に、それを適切に収集、分析、提示するためのものである。また、「ベースライン[基準情報]」となる湿地目録情報の迅速な収集を伴う場合もある。迅速評価の手法は、高潮、津波、台風などの自然災害の影響を評価する上で特に有用であろう。

53.内陸水及び沿岸海洋域における生物多様性の迅速評価のためのガイドラインは、生物多様性条約とラムサール条約が共同で策定したものである。この統合された手引きは、「ラムサール条約湿地分類法」の湿地タイプを網羅するもので、決議Ⅸ.1付属書Eⅰに盛り込まれている。この手引きは、生物多様性の種のレベルでの評価に焦点を当てており、湿地生態系の迅速評価のための手引きをさらに策定する必要があることを認めている。

54.手引きでは、湿地の迅速評価の目的には以下のものが含まれることを認識している。

a)湿地に生息する種や生物群集及び生態系の目録を作成して優先順位をつけるための全般的な生物多様性データの収集、特定対象地にとって基準となる生物多様性情報の入手、

b)焦点または標的(ターゲット)となる生物種(絶滅危惧種等)の現状に関する情報の収集、特定の種の保全に関係するデータの収集[訳注]、

c)人為的または自然の攪乱(変化)による特定の地域あるいは種への影響に関する情報の入手、

d)特定の湿地における全般的な生態系の健全性や状態を示す情報の収集、

e)特定の湿地生態系における生物学的資源の持続可能な利用の可能性に対する判断。

55.決議Ⅸ.1付属書Eⅰの迅速評価の手引きは、迅速評価を企画するための5つのステップからなる手順を盛り込んでいる。これは、ラムサール条約の湿地目録のための体系的な枠組み(決議Ⅷ.6付属書)に変更を加えたものである。迅速評価への本手法については、COP9会議文書24にもまとめがある。

56.指標の開発と使用は、生態系、生息地及び種の状態と傾向、それらにかかる圧力と脅威、そしてそれらの圧力と脅威への反応における時系列パターンを評価するために立案される。そのような指標は、湿地生態系とその動態のあらゆる側面を完全に包括するような評価を提供するためのものではなく、むしろ、これらの時系列パターンにおける一連の関連性を記述することを意図し、これによって望ましくない変化に対処するためのさらなる企画や意思決定の焦点を導くことを意図したものである。それらの指標はまた、仮説主導型の湿地モニタリング事業の構成要素となることが一般的である(下記参照)。

57.ラムサール条約は、2010年までに生物多様性の喪失速度を大幅に低減させるという生物多様性条約(CBD)の2010年目標に向けての進展を評価するための、一連の指標を開発するためにCBDと緊密に協働してきた。これらの指標の評価結果の多くは、CBDの『地球生物多様性概況』を通じて報告されることになっており、ラムサール条約の下での湿地の保全と賢明な利用の達成に直接関連するであろう。直ちに試すことができるCBDの2010年グローバル指標(UNEP/CBD/COP/7/20/Add.3)は次の通り。

ⅰ)特定のバイオーム、生態系及び生息地の範囲の傾向、

ⅱ)特定の種の豊富さ及び分布、

ⅲ)絶滅危惧種の状況変化、

ⅳ)社会経済上重要な飼育動物、栽培植物及び魚類における遺伝的多様性の傾向、

ⅴ)保護区の範囲、

ⅵ)生態系の持続的管理のための基準及び指標、

ⅶ)食品及び医薬品に使用される生物多様性、

ⅷ)水界生態系の水質、

ⅸ)生態系の栄養状態の健全性、

ⅹ)窒素堆積物、

ⅺ)外来種による侵入の件数及び費用。

58.ラムサール条約では、STRPが決議Ⅷ.26に対応して、決議Ⅸ.1付属書Dで提供されている「ラムサール条約履行の効果を評価する“成果重視”の生態学的指標」を開発した。これらの指標は、湿地とその保全及び賢明な利用の様々な側面について(CBD2010年指標のように)その現状と傾向を評価・報告するだけでなく、COP9の国別報告書様式にあるような「手順重視の指標」分析と併せて、条約の有効性についての洞察をもたらすよう考案されたものである。

59.まず8つの効果指標が開発されており、一つか複数の下位指標を持っている。また、さらなる検討及び拡充のために5つの指標が推奨されている。開発済みの8つの指標は以下の通りである。

| 効果指標 | 下位指標 |

|---|---|

| A.湿地の全体的な保全状況 | ⅰ.湿地生態系範囲の現状と傾向 ⅱ.保全状況の傾向−定性的評価 |

| B.条約湿地の生態学的特徴の状況 | ⅰ.条約湿地の生態学的特徴の状況における傾向−定性的評価 |

| C.水質の傾向 | ⅰ.溶存硝酸塩(または窒素)濃度の傾向 ⅱ.生物化学的酸素要求量(BOD)の傾向 |

| D.条約湿地に影響する脅威の頻度 | ⅰ.条約湿地に影響する脅威の頻度−定性的評価 |

| E.保全または賢明な利用の管理計画実施に成功している湿地 | ⅰ.保全または賢明な利用の管理計画実施に成功している湿地 |

| F.湿地の生物分類群の全体的な個体数傾向 | ⅰ.水鳥の生物地理学的個体群の状況の傾向 |

| G.湿地の生物分類群における脅威の状況の変化 | ⅰ.地球規模で絶滅のおそれのある湿地に依存する鳥類の状況の傾向 ⅱ.地球規模で絶滅のおそれのある湿地に依存する両生類の傾向 |

| H.湿地タイプ/特性ごとの、候補湿地の中で既に条約湿地に指定されたものの割合 | ⅰ.湿地資源の条約湿地指定によって保全されている割合 |

60.2006−2008年におけるSTRPの優先課題のひとつは、これらの効果指標を実施・評価するための仕組みを開発することである(決議Ⅸ.2付属書1)。

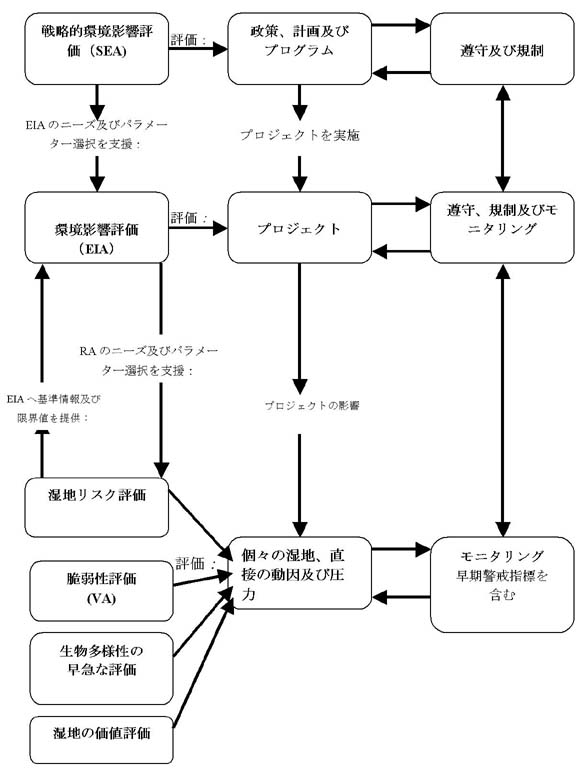

61.図2は、様々な評価ツール間の関係を図式化したもので、ツール間の関連、及び湿地の状況や変化を評価する際に必要な選択肢を示している。

62.これら個々の評価ツールの具体的な適用については、COP9文書24で概説されている。各評価ツールは特定の状況に対して適用されるものであるが、状況によってはツール間に相当の重複部分が出てしまう可能性があり、そのことを認識しておくことが必要である。場合によっては、より広範な評価を行う一部分として、ひとつもしくは複数のツールが使用されることもあるだろう。実務者は、着手すべき評価業務の具体的目標に合ったツールの選択を考慮する必要がある。

図2.条約を通じて入手可能な様々な湿地評価ツール間の関係

63.図2に示されCOP9会議文書24でさらなる解説がされている、評価ツール及び手法は、湿地の変化または潜在的変化を評価する上で何かと役に立つものである。これらは、階層的な意思決定の枠組みの中に効果的に組み込むことができ、それぞれの間に情報と影響の効率的な流れを作り出すことができる。それらは、下記のような方法によって可能となる。

64.このように、「戦略的環境影響評価」、「環境影響評価」、「脆弱性とリスクの評価」は、政策/計画/プログラム、事業、湿地管理のそれぞれをモニタリングする範囲(scope)を明確化するのに役立つものである。

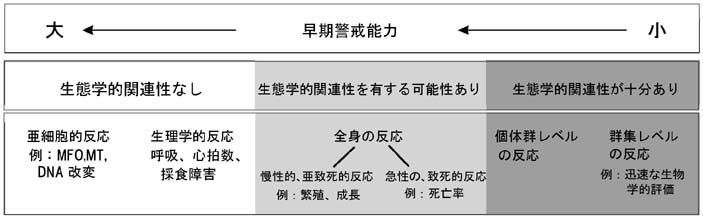

65.条約の「湿地リスク評価の枠組み」(決議Ⅶ.10、ラムサールハンドブック第8巻)は、早期警戒指標に対処するための重要な構成要素を盛り込んでいる。これらの指標の測定には、湿地の管理及びモニタリングからのデータを利用し、その管理状況を調整するためにフィードバックされる。生物多様性の迅速評価もまた、差し迫った変化を早期に警戒することができるが、図3[訳注]に描かれるように、指標が生態学的に正確であることを求めれば求めるほど、早期警戒としては利用しにくくなるという関係にある。早期警戒指標はまた、環境影響評価によるプロジェクトに関して実施されるモニタリングに対してもデータを提供することができる。

図3.生物学的反応を測定するための生態学的関連性と早期警戒能力の関係(決議Ⅶ.10「湿地リスク評価の枠組み」の付属書より)

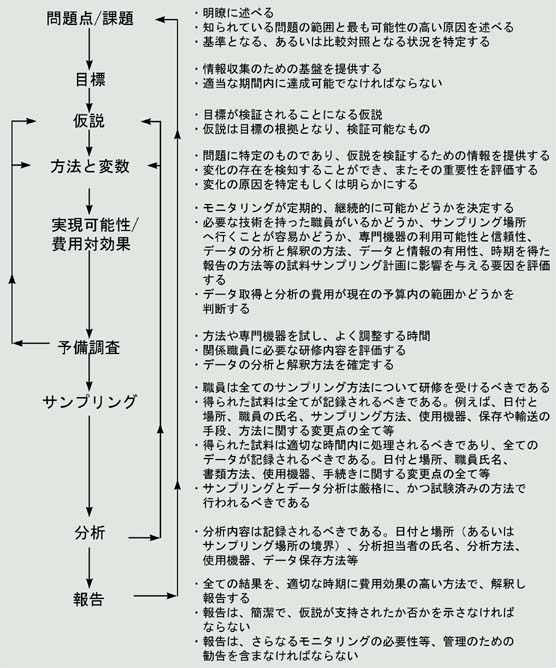

66.湿地モニタリング計画を企画するための枠組みは、1996年のCOP6(決議Ⅵ.1)にて採択され、ラムサールハンドブック第8巻「湿地の管理」に収められている。このモニタリングの枠組みの概要を、図5に示す。

67.この枠組みは、特定のモニタリング計画を策定するための規定の処方箋ではない。これは湿地管理者と計画策定者が、地域の利用者及び管理者と共同で、彼らの特定の状況とニーズに基づいて、モニタリング計画を策定する際に利用できる一連のステップを単に提供するものである。

68.モニタリング計画を策定する際、有効な結果、分析及び解釈を確保するための数多くの原則を考慮することが必要である(Downes et al. 2002. Monitoring Ecological Impacts: Concepts and Practice in Flowing Waters. 『生態学的影響のモニタリング:流水における概念と実践』 Cambridge University Press, Melbourne, Australia も参照)。

69.「地中海湿地イニシアティブ(MedWet)」のモニタリング・マニュアルからも多くのモニタリング手法を入手することができる。同マニュアルは、具体的な手法を列記するとともにそれらに関する手引きを提供している(Tomas Vives, P. (ed). 1996. Monitoring Mediterranean Wetlands: A Methodological Guide. 『地中海湿地のモニタリング:方法論ガイド』 MedWet Publication, Wetlands International, Slimbridge, U.K. & ICN, Lisbon, Portugal)。

図4.湿地モニタリング計画策定の枠組み。ラムサールハンドブック第8巻(第2版、2004年)より。矢印は目標達成に向けたモニタリング計画の有効性評価のフィードバックを示したもの

70.この湿地目録、評価及びモニタリングのための統合的枠組みと、その中で扱われているツール及び方法論は、STRPにより開発されたいくつかの枠組みの手引きの一つを成すもので、締約国その他が、ラムサール条約の湿地保全と賢明な利用に関してその範囲を広げているガイドラインの、それぞれをより容易に選択し、適用できるように支援するものである。

71.STRPはまた、ミレニアム生態系評価の「生態系と人類の福利のための概念的枠組み」について、ラムサール条約の湿地の賢明な利用を達成するための全般的な枠組み(決議Ⅸ.1付属書A)を提供する上での重要性を認識している。それは、条約のツールキットとしてのハンドブックの様々な部分を含む政策上及び管理上の湿地への働きかけを、どこでどのように行なうことができるかを示す、異なる規模における取組を提供するものである(決議Ⅸ.1付属書Aの図1を参照[訳注])。

72.この概念的な枠組みでは、目録、評価及びモニタリングのための条約のツールのほとんどは、湿地生態系そのものの内部での働きかけ、すなわち湿地の構成要素及びプロセスと、それらがもたらす生態系の恩恵/サービスとの間に働きかけることによって、湿地の生態学的特徴を維持することに関わっている。その他、特に、「環境影響評価」、「リスク評価」及び「脆弱性評価」は、湿地への『直接的な変化要因』と湿地そのものの相互作用に対処しようとするものである。しかしながら、「戦略的環境評価」は、政策、計画、プログラムに関係するものであるため、『間接的な変化要因』と『直接的な変化要因』の間での働きかけを行なうものとなる。

73.この「湿地目録、評価及びモニタリングの統合的枠組み」は、すでに数多くの異なるツールとアプローチを盛り込んでいるが、方法論的な手引きがまだまだ足りないため、締約国その他による実施のための包括的な枠組みを提供するに至っていない。これらの不足は特定されて、条約の科学技術面の実施のための2006−2011年の行動予定に明記されている(決議Ⅸ.2付属書2)。それには以下の行動が含まれる。

ⅰ)水文地形に基づく湿地タイプ分類法の開発と試験。これが、他に可能な分類法及び現行のラムサール条約湿地分類法にどう関連するかの評価を含む。

ⅱ)ウェブ上で入手できる湿地目録メタデータベースのさらなる拡充。

ⅲ)条約湿地及びその他の湿地のためのデータ及び情報ニーズの検討。湿地の生態学的特徴を記載するための手引き、及び条約湿地情報票(RIS)と湿地目録の主要データフィールド及び生態学的特徴の記述の整合化を含む。

ⅳ)生態学的特徴の記述と関連させた、湿地の境界設定及び地図化に関する助言。

ⅴ)湿地の生態学的特徴の変化を検知、報告、対応するまでの工程について、さらに統合された手引き。

ⅵ)ラムサール条約履行の効果を評価する“成果重視”の生態学的指標のための仕組みの確立と実施、そしてそのような指標のさらなる拡充。

74.決議Ⅸ.2はまた、これらの方法論の展開に加え、決議Ⅷ.6で求められているように、条約湿地や他の湿地の生態学的特徴の現状と傾向を定期的に評価し報告するには、各国の湿地目録と評価の結果が完全に入手可能となる必要があると認識している。

75.ミレニアム生態系評価の作業で認識されたように(Finlayson, D'Cruz & Davidson. 2005. 『生態系と人類の福利:湿地と水 統合報告書』世界資源研究所 Washington D.C. 参照)、健全な意思決定の基盤として、湿地生態系の恩恵/サービスの社会経済的価値に関するさらなる事例研究とより広範で包括的な評価、中でも特に土地利用の変更による湿地の潜在的改変に関するもの、が必要である。

76.統合的な湿地の目録、評価及びモニタリング改善のために、以下のような実践的なステップが推奨される。

ⅰ)全国湿地目録をまだ完成させていない全ての国で完成させる。それには、既に実施中、あるいは完成している他の大規模な湿地目録と同等のアプローチをなるべく用いる。その際、湿地の位置と規模、面積と水環境での変動を含む主要な生物物理学的特性項目を記述する基本データセットに焦点を当てるべきである。条約の「湿地目録の枠組み」(決議Ⅷ.6)の手引きをさらに参照のこと。

ⅱ)まず基準情報・データを十分に得て、適切に保管する。そして次に、湿地への脅威と湿地の利用、土地所有形態と管理制度、そして湿地の便益と価値など、より管理を重視した情報を加えていくべきであるそのような評価情報を記録する際には、その情報の入手時期とその方法、その正確性と信頼性などを明確に記した記録も添えるべきである。

ⅲ)各湿地目録及び評価プログラムには、その目的及び収集または整理した情報の範囲を明確に提示するべきである。これには、検討した生息地の範囲及び情報を入手または更新した日付の明確化まで含められる。

ⅳ)地球規模で目録を改善させるために、世界のほとんどの地域でこれまでのところ十分に網羅されていない湿地環境、すなわち、海草、サンゴ礁、塩性湿原と沿岸域干潟、マングローブ林、乾燥地帯の湿地、河川と小川、人工湿地等について優先させるべきである。

ⅴ)(決議Ⅷ.6で提供されているような)標準的な枠組み及び一般的な湿地目録の核となるデータセットを用いて、湿地目録及び評価の全ての側面における効果を高めるべきである。これらの枠組みとデータセットは、世界のあらゆる地域で利用でき、目録と評価の様々な目的に応じられるように、可能な限り柔軟に設計されたものとなっている。

ⅵ)適切なリモートセンシング及び地上観測技術を利用した効果的な湿地目録、評価及びモニタリングのモデルを編纂し、広く普及させるべきである。これは、有用な生息地分類(例えば、初期段階において植生パラメーターではなく、地形パラメーターに基づくもの)、そして情報を整理して保管するための方法と手段、特に、モニタリングの目的で利用することができる空間的・時間的データのための地理情報システム(GIS)等を概説したものでなければならない。

ⅶ)湿地モニタリング・システムは、湿地目録及び評価活動から提供された情報を基礎とするべきである。個別のモニタリングは、評価データから導き出された仮説に基づいて行ない、適切な管理構造の中に収められるべきである。

77.これらや他の問題は、条約のデータ及び情報の必要性に関する包括的見直しの中で考慮されることになり、STRPの2006−2008年計画において優先課題として取り組むよう提案されている(決議Ⅸ.2付属書1)。

[ PDF(575㎅ 環境省)] [ Top ] [ Back ] [ Prev ] [ COP9 ] [ Next ]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_E.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

「ラムサール条約第9回締約国会議の記録」(環境省 2008)[この付属書のPDFファイル: http://www.env.go.jp/nature/ramsar/09/9.01_E.pdf]より了解を得て再録,琵琶湖ラムサール研究会,2008年.]

| 琵琶湖水鳥・湿地センター > ラムサール条約 > ラムサール条約を活用しよう | ●資料集●第9回締約国会議 |

URL: http://www.biwa.ne.jp/%7enio/ramsar/cop9/res_ix_01_annexe_j.htm

Last update: 2008/11/22, Biwa-ko Ramsar Kenkyu-kai (BRK).