Previous Elvis News (Jan., 2010)

(Compiled by Haruo Hirose)

| www.ElvisWorld-Japan.com |

|---|

|

Previous Elvis News (Jan., 2010) (Compiled by Haruo Hirose) |

|---|

| www.ElvisWorld-Japan.com |

|---|

(Jan.30, 2010)

(米国盤DVD  、 日本公開時のチラシ、及び パンフレット) 、 日本公開時のチラシ、及び パンフレット)

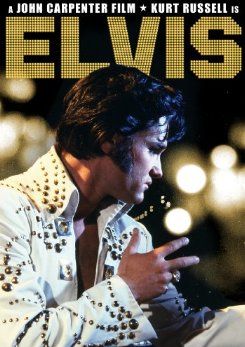

(米国盤DVD は 北米向けの リージョン1ですので、 日本国内の DVDプレーヤーでは 再生できません) 「ザ・シンガー」 (Elvis) のDVDが 米国で発売されます。

カート・ラッセルの出世作であり、 1979年に日本でも劇場公開された エルヴィスの伝記映画 「ザ・シンガー」 (Elvis) のDVD

「ザ・シンガー」に見るその魅力、 その孤独と 愛のかたち (文:小森和子)

「オオ・エルビス!・・・エルヴィスこそは 私たちが 言おうとして言えない 心の語り手であり、 表わそうとして 表わし得ない 感情の象徴なのです。 エルヴィスが歌い、 そして踊る、 その一挙一動に 私たぢ自身の あらゆる感情を・・・ 歓びを、 悲しみを、 嘆きを、 怒りを・・・ そして 夢と願望の 満たされたエクスタシーを 見いだすのです・・・」

これはエルヴィス・フレスリーが 1956年、 21歳で出現した時、 アメリカの 若い女性ファン群の "エルビス讃" をデフォルメした 言葉ですけど、 それは またたくまに 世界の若い世代の 共感ともなったのです。 彼が ロックン・ロールする、 その歌声、 その一挙手一投足は 若い人たちの心に、 というより、 その肉体に 喰い入るような 強烈な "サムシング" をもって迫る。 その "サムシング" は 私たらが かつて 感じたことのない セクシーな迫力 とでもいいましょうか。 いや、 単にセクシーな という以上に 切実な "何か" がある。

彼はそのフィーリンクを 目分だけで歌ってはいない。 その感情を 聴く人たちに向って 「ねえ、そうだろう、 わかってくれる?・・・」と、 全身で 訴えかける あの切実感、 その若さにみなぎる 切実感こそが、 それを受けとめられる ヤングにとって 「そう、そのキモチ、 わかる! わたしたちも 同じ想いなのだ!」と 思わず呼ばざるを得ぬ、 強烈な切迫感を 生むのでしよう。

それはまさに、 かのジェームス・ディーンが、 映画の画面から 私たちの心に、 肉体に 訴えかけた、 その強烈さ! にも共通する "サムシング" だと、 私には想われる。 そのジミー・ディーンが逝った 1955年(9月30日) の直後の56年、 エルヴィスは 『やさしく愛して』 "Love Me Tender" で映画界にも 乗り出した。 そして このエルヴィスの 映画デビュー作を ジミー・ディーンの 『理由なき反抗』 の製作者だった ディブ・ウァイズバードは、

「エルヴィスの演技的オ能は、 ジミー・ディーンや マーロン・ブランドにも 比すべきものだ。 彼には 異常なほどに 豊かな感受性と、 それを表現する力が 生まれながらに そなわっている」 とも評価し、 それに答えて 当のエルヴィスは こう言っている。

「ジミー・ディーンに比較されるなんて 最高の歓びだ。 彼は われわれ若い世代の シンボルだと思う。 彼は現代の青春であり、 ボクらの 悩みや悲しみ、 歓びの象徴だった。 ボクは ジミー・ディーンの "エデンの東" の中に、 最も強烈に それを感じた。 そして ボクが、 これまで 歌うことが 成功し得たもの、 ジミーのそれと同様に 同じ世代の共感から 生まれるものだと 思う」と。

そしてエルヴィスは、 映画の世界でも大スターになった。 それはやがて 彼の悩みを、 より大きくする 原因にもなった、 ようだが・・・ ともあれ、 エルヴィス 『ザ・シンガー』 とまでいわれる エルヴィスの生涯の 映画化は、 一大難事であろう。 それに敢えて 取組んだこと自体 偉大であり、 そのエルヴィスを演ずるのに、 かえって無名の 新人を起用したことも けい眼といわざるを得ない。 そして この新人 カート・ラッセルを きびしくシゴイて、 エルヴィスを再現した 若冠31歳の ジョン・カーペンターにも 敬意を表したい。 彼の若さと 音楽好きな (カーペンターは 作曲もする) 情熱こそが、 敢えて この偉大なエルヴィスの 再現に 打ら込ませたのでもあろうが、 エルヴィスの歌を、 そのレコードを使わず、 ロニー・マクドウェルを 起用したことも、 偉大なエルヴィスを あくまで 冒とくしないとする エルヴィス・ファンヘの 大きな配慮も 讃えたい。

そして映画はエルヴィスが、 幼ない頃から 早逝した双生児の兄 ジェシーの墓に 花も棒げて祈る、 やさしく多感な 少年であったかを 簡潔に物語る。 そんな彼を、 母グラディス (シェリー・ウィンタース) が溺愛するように なったのも ムリはない。 また そんな母親に 感謝した彼が、 その母親の 誕生日に 彼女の好きな曲 "マイ・ハビネス" を小さな吹き込みで レコーディングして プレゼントした。 それが 成功への きっかけとなって、 初めてプロとして 吹き込んだ曲も "ザッツ・オールライト・ママ" と、 やはり ママに ちなんだものだったのは、 いかにエルヴィスが 母を愛していたかも うかがわれる。 そして その母グラディスの 愛もまた 息子が 大モノになると共に 大きく成長して いったことも、 画面から うかがい知れる。

グラディスは けっして彼の成功を 後押しなどしなかったかわり、 彼がその成功の歓びを 分ち合おうと プレゼントした車や 豪華邸も、 ただ静かに 喜んで受けた。 こうしたところが 後年、 彼の妻になった プリシラの愛とは 異質な "大きく成長した愛" といわれる ところであろう。

しかし、そうした母の愛を、 その死によって失い、 兵役という アメリカ男子の義務 (これも口実をもうけて 免れる者もいる) にも服し、 キャリア的には 一頓座という 不安にも襲われてた時、 めぐり遇った プリシラ (シーズン・ヒューブリー) に彼がひと目惣れし、 急傾斜したのも ムリはない。 上官の娘として 軍人家庭の深窓に育った プリシラは、 その昔 クラスメートから 歌を通じて 知り合い、 愛し合うようになった ボニー (メロディ・アンダースン) とはまた 異質な娘である。 だからこそ 尚更に ひかれたということも あろうし、 それも 豪華邸の グレースランドに 連れ帰っても、 彼女が カレッジを 卒業するまでの 長い間、 おあずけチンチンを くわされた (みたいな) あげくの結婚である。

そうした長い間の忍耐を経ての結婚なら、 こんどは プリシラが、 彼の不安・・・ ニュー・ミュージックの 勃興や、 映画の役柄の マンネリ化など ・・・に悩む 彼を静かに慰め、 力づけるのが 当然であろう。 しかし 彼女に それができなかったのも あながち悪妻とは とがめられない。 お嬢さん育ちの 彼女としては 必然的な成り行きだ。

その空虚さを大きく支えたのは、 エルヴィスの初吹き込み時代からの ギタリスト、 スコティ・ムーアや べ一スの ビル・ブラックなどの ミュージシャンであり、 彼の発見者であり 名マネージャーの カーネル・パーカー (パット・ヒングル) では あるけど、 最も身近な 肉親の愛である 母を失った エルヴィスにとって、 妻のブリシラは その母にもかわる おおらかな愛で 彼を支えるべきでは なかったろうか。

しかし彼がひとり自宅のスクリーニング・ルームに 閉じこもって、 ジミー・ディーンの 『理由なき反抗』 を見て、 演技のカンを つかもうとしていた時、 プリシラの妊娠の ニュースは 彼を歓喜させ、 愛児 リサ・マリーの誕生は 彼の生活に 希望の光りともした。 しかし 彼の生きがいは、 目前に迫る ラスベガスの インターナショナル・ホテルでの カムバックである。 これに 生命を賭け、 そして万雷の拍手、 熱狂するファンに、 王座の地位を 取り戻した、 と確認した彼も、 また 孤独の世界に 戻っていったようだ。

"ザ・シンガー" といわれるほどの芸術家には、 これで満足 という安住の境地は 得られないようだ。 それも "キング" ともいわれる人の 宿命かもしれない。

その心の大きな支えともなるのは、 いわば無償の愛、 静かにそれを見守ることに 歓びを感ずる、 おおらかな愛が 必要なることも この映画 『ザ・シンガー』は エルヴィスの 在りし日の おもかげと共に おしえてくれる。

カート・ラッセルの 単にエルヴィスを 再現したのではなく、 その狐独な心をも にじませた熱演を 讃えたい。

カート・ラッセルなんて名前、 聞いたこともなかった。 でも、 「ザ・シンガー」が はじまって しばらくすると、 そのそっくりさんぶりの 正確さ、 巧妙さに、 こちらが 顔が赤くなる思い。 何度か 伝記で読んで知っている エルヴィス・プレスリーの 少年時代、 無名時代が、 本人そっくりと 思われる状況で 手際よく まとめられて行くでは ありませんか。

前半、エルヴィスが最愛の人、 母グラディスの死で 絶望を体験し、 「ママが死んだら、 ぼくは無だ」 というあたりから、 ドラマティックな 深みを増し、 彼が歌う歌詞が 心理の内面に 触れて行く演出は みごと。 いままでは エルヴィス・プレスリーの 歌唱力に 魅せられていた曲が、 この映画では 意味をもって 生き返っているのである。

しかも歌っているのも エルヴィスではない。 ロニー・マクドウェルの声も、 最初から最後まで、 まあ、 よく似ていること。 カート・ラッセルと ロニー・マクドウェルが 一体になって、 体と声で エルヴィス・プレスリーを 作りあげた、 といっていい。

スーパー・スターになったエルヴィスが 孤独地獄で 不眠にとりつかれ、 ひとりで 死や神と対話し、 悩む描写は、 空恐ろしいような 迫力がある。 そして ラストで ラスベカスに登場するや、 映画 「エルヴィス・オン・ステージ」 そっくりの熱演。 光を落とし、 白い衣裳に 陰影を 濃くなげかけた 画面での カート・ラッセルの演技は、 まるで エルヴィスの 再来のようだった。

実際のエルヴィスより、 カート・ラッセルの歌手像のほうが 精カ的かとも思うが、 フラストレーションの 谷間で、 王者が 救いようもなく 自己破滅的に ごう慢になって行く姿など、 すばらしかった。

これはエルヴィス・プレスリーの 伝記映画ではあるけれど、 テーマは、 映画の中で 彼自身が問いかけるように、 "自分の存在は何なのか? 時代と どう かかわりあって いるのだろうか?" という懐疑と 摸索の ドラマでも あるように思う。

聖書を通して神に問うたエルヴィスは、 その結論を 人々との直接の触れあいに 求めて行った。 ラストでの 幼いリサ・マリーとの会話は、 ある意昧では、 宿命に身をゆだねる エルヴィスの 別れ言葉ともとれる。

白人の最底辺の階層から生まれ、 黒人のフィーリンクをもったエルヴィスの "見て感じる音楽" は、 20年後の現代を 予言するような 力をもっていたと、 この映画は語っている。

|

(米国盤DVD  、 日本公開時のポスター、及び パンフレット) 、 日本公開時のポスター、及び パンフレット)

思い出の映画、 「ビート・パレード」 (T.A.M.I. Show)

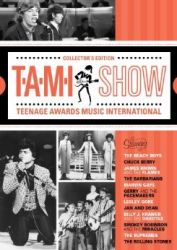

「ザ・シンガー」 (Elvis) と同じく Shout! Factory から 3月23日に発売されるのが 「ビート・パレード」 "T.A.M.I. Show" という 音楽記録映画の DVD

ここのHPを見にこられてる人の中に、 一人として この「ビート・パレード」を 映画館で見た人は いないでしょう。 「ビート・パレード」は 1964年に 全米に有料で 生中継された TV番組で、 特殊な技術によって 映画用35ミリ・フィルムに 焼き付けられ、 1965年に 映画館でも 公開されました。 日本公開は 1966年の夏、 エルヴィスの 「カリフォルニア万才」が 公開されたのと 同時期で、 どちらも 京都・四条河原町の 高島屋の隣にあった パレス映画館で見たのを 覚えてます。 エルヴィスの 「いかすぜ!この恋」と 併映され、 ビートルズが 出ていたので、 多くの人が見た 「ポップ・ギア」 と並び、 「ビート・パレード」は 1960年代中期の 英米の人気ロック・バンドが たくさん出演している 貴重な記録映画なのです。

ローリング・ストーンズ、ジェームス・ブラウンの日本初登場

恐らく、この映画で初めて ローリング・ストーンズや ジェームス・ブラウンの 動く映像が 日本に 紹介されたように 思います。 特に この映画の ジェームス・ブラウンは 「伝説のステージ」 と呼ばれるほど 凄くて、 私も この ジェームス・ブラウンを見て、 体中の震えが 止まりませんでした。 ですから、 ジェームス・ブラウンの後に出た ローリング・ストーンズなんて 影が薄くて、 ほとんど 記憶に残ってません。 これは 私だけの印象でなく、 外国のレビュー記事を 読んでも、 誰もが 私と同じようなことを 書いてます。

スケート・ボードの日本初登場

また、この映画は、エルヴィスの 「'68 カムバック・スペシャル」と同じ スティーブ・ビンダーが 監督したもので、 彼らしく オープニングが 特に印象に残ってます。 タイトル・バックで 人気デュオの ジャンとディーンが サンタモニカ大通りを スケート・ボードに乗って 滑走するのが 延々と映し出され、 そして、 スケート・ボードに 乗ったまま、 彼らが ステージに 飛び出してくる、 という仕掛け だったのです。 スケート・ボードも この映画で 初めて見て、 ジャンとディーンの 乗り方の かっこよさに 驚きました。 パンフレットにも 「アメリカの 新型スポーツ用品、 スケート・ボード登場」 なんて 謳ってるほどです。

星加ルミ子 - ともかく こんなにエキサイトした映画を見るのは 久し振り。 知らず知らず、 足でリズムをとり、 モンキーを 踊っていました。 なんといっても ローリング・ストーンズを この目で眺められるのが、 至上の喜び。 何度見ても アキません。

湯川れい子 - サイコーに楽しい、 サイコーに面白い ヒットソング映画。 目と耳で楽しめる 本場のヒット・パレードに、 ゴキゲンな 2時間でした。 特に ローリング・ストーンズの 楽しいステージと ジェームス・ブラウンの 迫力ある舞台に ひきずられました。 感激!!

|

(Jan.27, 2010)

CD

"Ballet" Suede Shoes (バレエ・スエード・シューズだけは 踏まないで)

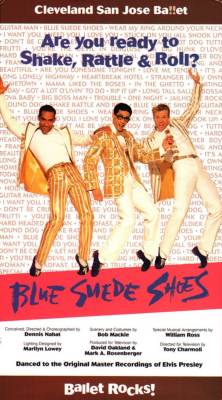

1996年に クリーブランド・サン・ホセ・バレエ (現在はバレエ・サン・ホセ) が EPE承認の元、 エルヴィス・プレスリーの曲、 33曲を使った 「ブルー・スエード・シューズ」 というバレエを 発表しました。 翌年には、 エルヴィスの オリジナル録音に バレエ用に オーバーダビングが施された 2枚組CD (上の写真左) も発売され、 日本の輸入盤店でも 売られてましたので、 CDだけをお持ちの方も 多いことと思います。 最近、 YouTube を検索していて、 このバレエの映像を 見ました。

1996年の私は まだバレエに興味がなく、 このビデオを見ても、 何も 感じなかったでしょうが、 今の私は バレエ大好き人間に 変わってまして、 特に 2番目のビデオで、 このバレエを観た 観客が口々に 「素晴らしかった」 と答えてるのを見て、 すごく興味を持ちました。

バレエ・サン・ホセ、 「ブルー・スエード・シューズ」のHP 等を見て、 初めて 知ったのですが、 1996年の クリーブランドでの 初演以来、 バレエ・サン・ホセでは 「ブルー・スエード・シューズ」を 繰り返し 上演してまして、 「くるみ割り人形」に次ぐ 彼らの人気演目だそうです。 120万ドルの 制作費に対して、 今までに 700万ドル以上の チケット収入を 得ているそうです。 2007年の公演では 当初4回の公演予定が 5公演も追加され、 合計9公演で 2600席の巨大な サン・ホセ・センター (内部の写真) を満員にした事実にも 驚かされました。 こんなに人気ある舞台、 1度は見てみたいものだと 思っていたところ、 ビデオが売られているのを これまた偶然に 発見したのです。

| |

| VHS "Blue Suede Shoes" Ballet

こんなビデオが存在したことに まず 驚かされました。 一般のネット販売で 売られたことも、 エルヴィス関係の 通販カタログでも 見た覚えがありません。 おそらく 公演会場だけで 売られていたものと 思われます。 それが オークションに 出たのです。 こんなチャンスは 2度とこないと思い、 高い買い物でしたが 手に入れることができました。

エルヴィス・ファンなら 誰もが楽しめる ビデオとは 考えられませんが、 ダンスやバレエに いくらかでも 興味のある方なら 楽しめるかもしれません。 120万ドルの制作費 というだけあって、 衣装や 舞台装置が 綺麗ですし、 振り付けも 特に後半は すごく良いです。

|

(Jan.20, 2010)

|

思い出の映画、「バイ・バイ・バーディー」 (Bye Bye Birdie)

「バイ・バイ・バーディー」 は エルヴィスの入隊騒動を題材にした ブロードウェイ・ミュージカルの 映画化作品で、 日本では 1963年12月に 封切られました。 その年の夏頃から 中尾ミエが歌う 主題歌 「バイ・バイ・バーディー」が ヒットしてましたので、 公開時には 日本人で 知らない者はいないほどの 有名な映画でした。

しかし、 この映画、 不思議なことに 日本では (少なくとも関西では) テレビ放映されたことが ありません。 そして、 ビデオも 日本では 発売されたことがない・・ と ずっと思ってたところ、 1985年に 密かに レンタル店向けに 高価な価格で 売られていたと、 最近になって知り、 オークションに 出てたのを 落札して 手に入れました。 団塊世代の 私たちにとって、 とても懐かしい、 もう1度見たい映画 No.1 作品では ないでしょうか。

映画のオープニング。 ブルー・スクリーンを背景に 「バイ・バイ・バーディー」を歌う アン・マーグレット。 元々の脚本には、 このオープニングと エンディングの アン・マーグレットの歌は 無かったのです。 映画撮影が終わって、 スタッフも解散した後、 完成した作品を見て、 何か 物足りなさを感じた 監督のジョージ・シドニーが 自ら 6万ドルもの 大金を出して、 オープニングと エンディングのシーンを 撮影して、 付け加えたのです。 主題歌の 「バイ・バイ・バーディー」も この時に書かれた 新曲で、 元々の ブロードウェイの舞台では ありませんでした。

アン・マーグレットの可愛さに胸キュン。 "How Lovely To Be A Woman" (大人になれるのはうれしいわ) を歌いながら、 男物の 大きなセーターを被って 着替える アン・マーグレット。 このシーンだけで 日本の少年たちは みんな、 アン・マーグレットの ファンになったと 思います。 野球帽を 横向きに被って、 毛がふさふさしたスリッパで ぺたぺたと 階段を下りてくる アン・マーグレットの 可愛らしさ。 いいですよね。

"We Love You Conrad" も 映画のために書かれた 新曲です。 先日 NHK-BSで放送された 「ビートルズ、 ファースト・アメリカ・ツアー」 という記録映画を 見ていたら、 ビートルズの米国到着を 空港に集まった 米国のファンが "We Love You Conrad" の Conradの部分を Beatlesに変えて 歌って ビートルズを 迎えていました。

アン・マーグレットが 1965年10月に 来日した時も、 羽田空港に集まった 日本のファンは "We Love You Ann-Margret" と歌って、 彼女を歓迎したのです。 この様子は 当時の芸能ニュースで 放映されました。 取材の合間をぬって、 アン・マーグレットが 日劇ダンシング・チームの 練習場で 重山規子と 踊ってるところも 放送されました。 (当時、重山規子は 団令子、 中島そのみと共に 東宝3人娘として 人気がありました。)

日本人が初めて見た かっこいいギター。 エルヴィスを意識した キンキラの衣装で登場する ジェシー・ピアソン演じる コンラッド・バーディー。 "Honestly Sincere" (心の底から) を歌う場面。 この時に 恐らく 多くの日本人が 初めて 見たのでは ないでしょうか。 かっこいい エレキ・ギター。 このフェンダー社製の エレキ・ギターに 私たちは 目を見張ったものです。

ジェシー・ピアソン。 この映画1作だけで消えてしまったが、 カッコよかったです。 昨年の 「アメリカン・アイドル」で 決勝まで残った アダム・ランバートに どこか似てるような 気がしませんか。

"A Lot Of Living To Do"(やることがいっぱい) はこの映画のハイライトである ダンス・ナンバー。 ジェシー・ピアソン、 アン・マーグレット、 ボビー・ライデルが 三者三様の歌を 聞かせ、 アン・マーグレットが 得意のダンスを 披露します。 ボビー・ライデルは当時 「ボラーレ」を 大ヒットさせた アイドル・シンガーでした。

"One Last Kiss"(お別れのキス) も よくみんな歌ったものです。 コンラッド・バーディー入隊前の 最後のTV出演、 「エド・サリバン・ショー」で バーディー最後のキスを アン・マーグレットに しょうとするところを 恋人のボビー・ライデルが 飛び込んで、 番組を壊してしまいます。

「エド・サリバン・ショー」 この「バイ・バイ・バーディー」では エド・サリバン本人が 出演しています。 1965年公開で、 エルヴィスの 「青春カーニバル」と 併映された ジェリー・ルイスの 「底抜けいいカモ」でも エド・サリバンが 出てましたし、 1965年に 半年間だけ 日本テレビで 「エド・サリバン・ショー」が 放映されたことが ありましたので、 エド・サリバンの顔は 日本では お馴染みの顔でした。

この「バイ・バイ・バーディー」には 良い歌が多くて、 次の "One Boy"(ワン・ボーイ) は ジョニー・ソマーズの歌で 大ヒットしました。

また、"Telephone Hour"(テレフォン・アワー) って曲にも 驚かされました。 当時の日本では まだまだ 電話の普及率が 低くて、 黒電話と 赤電話しかなかった 時代でした。 そして、 電話といえば、 近所の人が 借りに来ることが 多かったので、 どの家でも必ず 玄関に置いていたものなのです。 ところが この映画では、 カラフルな電話機に、 個々の部屋に 電話があり、 シャワー室でも 電話ができるなんて、アメリカって 凄い国だと 思ったものです。

|

(Jan.17, 2010)

|

♪ フランク永井は低音の魅力、 神戸一郎も低音の魅力、 水原弘も低音の魅力

ジミー・ジョーンズの低音に魅せられたエルヴィス

「エルヴィス・オン・ステージ、メモリアル・エディション」2枚組DVD

ここに 明確な答えを見つけました。 エルヴィスのお気に入りの ゴスペル・グループに ハーモナイジング・フォー (The Harmonizing Four) という グループがいまして、 彼らの歌う "Farther Along" をエルヴィスは 気に入ってたのです。 特に、 ジミー・ジョーンズの低音が エルヴィスは好きで、 1966年の "How Great Thou Art" セッションの レコーディングにも 参加させようと 彼の居場所を 探したほどでした。

下記の ハーモナイジング・フォーのレコードを 聴いてください。 明らかに エルヴィスは ジミー・ジョーンズの 低音を真似て 歌ってます。 そして、 驚くことに、 スウィート・インスピレーションズ までもが ハーモナイジング・フォーの バック・コーラスと 同じように 歌ってるのです。 ここに エルヴィスと スウィート・インスピレーションズの 共通した音楽の原点を 見出すことが できるのではないでしょうか。

LP, "How Great Thou Art" の "Farther Along" では、エルヴィスはこんな歌い方をしてます。

| |

|

Farther Along

Tempted and tried we're oft made to wonder Why it should be thus all the day long While there are others living about us Never molested, though in the wrong Farther along we'll know more about it Farther along we'll understand why Cheer up my brother live in the sunshine We'll understand it all by and by When death has come and taken our loved ones Leaving our homes so lonely and drear Then do we wonder how others prosper Living so wicked year after year Farther along we'll know more about it Farther along we'll understand why Cheer up my brother live in the sunshine We'll understand it all by and by |

ファーザー・アロング

誘惑や試練に耐えながらも、 疑問に思うものだ どうして こんなに過酷な毎日なのかと 方や、私たちの周りには こんな人たちもいる 決して悩まない、 たとえ間違っていても 遠い将来に、私たちは 多くを知るだろう 遠い将来に、私たちは その訳を理解するだろう 元気を出すんだ、兄弟よ、 胸を張って暮らそう 私達は全てを理解するだろう、 やがていつか 死が訪れ、愛する人たちを 連れていく 家族に淋しさと、 わびしさだけを残して 疑問に思うだろう、 楽しく暮らす人たちのこと 年がら年中、 悪事を尽くしながらも 遠い将来に、私たちは 多くを知るだろう 遠い将来に、私たちは その訳を理解するだろう 元気を出すんだ、兄弟よ、 胸を張って暮らそう 私達は全てを理解するだろう、 やがていつか |

The Harmonizing Four The Harmonizing Four

All things are possible if you only believe (信ずるものこそ 救われる)

ハーモナイジング・フォーの名前を 初めて知ったのは、 軍隊時代の エルヴィスの友人であった レックス・マンスフィールドが 1983年に出版した本を 読んだときです。 当時のエルヴィスの お気に入りの ゴスペル・グループとして ハーモナイジング・フォーの名前が 上げられていました。 エルヴィスは ハーモナイジング・フォーの レコードを 繰り返し聴いていて、 レックス自身、 軍隊での すさんだ生活を ハーモナイジング・フォーが歌う "All Things Are Possible" の歌詞 "All things are possible if you only believe" (信ずるものこそ 救われる) という言葉を信じて 過ごしていたそうです。

上記 ハーモナイジング・フォーの CD の1曲目に入ってる "All Things Are Possible" を エルヴィスは 1970年6月8日に録音、 1971年に "Only Believe" のタイトルで シングル発売しました。

| |

(Jan.13, 2010)

|

エルヴィスのブルームーンが再び輝きを取り戻した時

エルヴィスの3大「ブルームーン」といえば、 "Blue Moon Of Kentucky", "Blue Moon", "When My Blue Moon Turns To Gold Again" の3曲なのですが、 この中で エルヴィスの お気に入りといえば 何と言っても "When My Blue Moon Turns To Gold Again" (ブルームーンがまた輝けば) ではないでしょうか。

'68 カムバック・スペシャルの シット・ダウン・ショーの リハーサルで エルヴィスは この3曲全てを 歌ってるのですが、 "When My Blue Moon Turns To Gold Again" だけは、 リハーサルから 本番まで4度も 歌ってるのです。 その中の2度目の シット・ダウン・ショーで、 エルヴィスは 歌詞の一部を アドリブで変えてます。 この部分が とても気になるのです。

"Memories that make my heart cold" (悲しくなる思い出)の部分を

この後のエルヴィスが スティーブ・ビンダー (カムバック・スペシャルの監督) のキューを 懐かしく 思い出したかどうか 定かではありませんが、 カムバック・スペシャル撮影前の 自信を失くしていた エルヴィスの心 (Blue Moon) が輝きを取り戻した、 その瞬間を シット・ダウン・ショーの中に 垣間見ることができるのです。

| |

|

When My Blue Moon Turns To Gold Again

When the memories that linger in my heart Memories that make my heart cold However some day they'll live again sweetheart And my blue moon again will turn to gold When my blue moon turns to gold again When my rainbow turns the clouds away When my blue moon turns to gold again You'll be back within my arms to stay |

ブルームーンがまた輝けば

消し去りたい思い出も 悲しくなる思い出も いつの日か懐かしく思えるだろう ブルームーンが輝きを取り戻した時に ブルームーンが輝きを取り戻した時 虹が雲を追い払った時 ブルームーンが輝きを取り戻した時 君は帰ってくるんだ、僕の腕の中に |

(Jan.12, 2010)

|

今秋、「エルヴィス・オン・ツアー」が DVD / Blu-ray で発売されます

下記の通り EPEから公式発表がありました。 今年の秋に、 1972年4月の コンサート・ツアーを 記録した映画 「エルヴィス・オン・ツアー」が DVD / Blu-rayで 発売されます。

This Fall, Elvis on Tour is coming to DVD and dazzling Blu-ray high definition - for the first time ever. Featuring electric performances from Elvis' 1972 tour, this Golden Globe winning documentary captures the raw energy and excitement of Elvis' best live performances. In celebration of Elvis' 75th birthday year, a 17-film Ultimate Collector's Edition DVD box set is also planned, which will include ELVIS ON TOUR, VIVA LAS VEGAS, JAILHOUSE ROCK and more. Be on the lookout for more details soon!

|

(Jan.10, 2010)

|

現実と幻覚の間にて (Edge Of Reality)

昔々、家庭用ビデオが普及する前、 私は英国から エルヴィスの映画を まるごと録音した カセット・テープを 買い集めてました。 今は処分しましたが、 全映画の録音テープを 持ってました。 エルヴィスの場合、 映画の中で 使われたバージョンと レコード化された バージョンとが 異なることが 多かったので、 聞き比べるのが 目的だったのです。

英国から取り寄せた 「バギー万才」 (Live A Little, Love A Little) のテープを聞いたとき、 「エッジ・オブ・リアリティ」 (Edge Of Reality) がカットされてるのに 気付きました。 以来、 英国では、 「エッジ・オブ・リアリティ」 が歌われた 夢のシーンは カットされて 映画は公開されたものと 私は信じていたのです。

そして 最近になって、 何故「エッジ・オブ・リアリティ」が カットされたのか、 その理由が知りたくて、 69年、 映画公開当時の 古いエルヴィス・マンスリーを 読み返してみましたが、 何もそれらしきことは 書いてません。 それどころか、 ファンの映画評でさえ 何処にも 載ってないのです。 これは変だなと 思ってましたら、 何と 英国では 「バギー万才」は 劇場公開されてなかったのです。 (ちなみに、 MGMの次作 「トラブル・ウイズ・ガールズ」は 英国で公開されてます。)

それでは 私が手に入れたテープは いったい何処で 録音されたものなのでしょうか? アメリカや日本での 劇場公開時には 「エッジ・オブ・リアリティ」は 入ってましたので、 きっと ヨーロッパの 何処かの国では 「エッジ・オブ・リアリティ」が カットされて 公開されたのでしょう。

"Edge Of Reality" とは何のこと?

直訳すれば、 "現実(Reality)の果て(Edge)" です。 即ち、 "現実と幻覚の間" ってことでしょう。 この歌は 60年代後半に流行った サイケ(幻覚状態)を 意識して書かれた 作品なのですが、 サウンド的には、 フル・オーケストラを バックにした 当時のエルヴィスとしては 珍しく ビッグ・サウンドになってます。 「明日への願い」のB面として 発売されたのですが、 当時の私は 「明日への願い」よりも 「エッジ・オブ・リアリティ」 の方ばかりを 聴いてました。

| |

|

Edge Of Reality

I walk along a thin line darling Dark shadows follow me Here's where life's dream lies disillusioned The edge of reality Oh I can hear strange voices echo Laughing with mockery The border line of doom I'm facing The edge of reality On the edge of reality She sits there tormenting me The girl with the nameless face On the edge of reality Where she overpowers me With fears that I can't explain She drove me to the point of madness The brink of misery If she's not real then I'm condemned to The edge of reality |

エッジ・オブ・リアリティ

細い線上を さまよう僕に 黒い影がつきまとう ここが夢の消えゆくところ 現実の果て 聞きなれない声が こだまする あざ笑うかのように 破滅の境界に 僕は立ち尽くす 現実の果て 現実の果てで 女は僕を苦しめる 言いようのない顔で 現実の果てで 女は僕を責めたてる 言葉にならない恐怖で 女は僕を狂気に至らしめる 悲惨さの手前まで 女が幻なら、僕がいる場所は 現実の果て |

(Jan. 9, 2010)

|

Elvis 75 at Graceland

1月8日、グレースランドでのセレモニーに出席した プレスリー3世代。 プリシラ・プレスリー (64)、 リサ・マリー・プレスリー (41)、 ライリー・キーオ (21)、 ベンジャミン・キーオ (18)。

|

(Jan. 5, 2010)

|

ひと目会ったその日から 恋の花咲くこともある

エルヴィスの "The First Time Ever I Saw Your Face" は、 ロバータ・フラックのレコードが ヒットしてる最中に 発売されたため、 残念ながら 何の話題にもなりませんでした。

クリント・イーストウッドの初監督作品 「恐怖のメロディ」 (Play Misty For Me) は 1971年11月に 公開され、 挿入歌で使われた ロバータ・フラックの "The First Time Ever I Saw Your Face" は 1972年4月15日から 6週間連続 全米ナンバー・ワンとなる 大ヒットになりました。

エルヴィスは1971年3月15日に録音。 ピーター・ポ−ル・アンド・マリーの レコードを よく聴いていたそうです。

| |

|

The First Time Ever I Saw Your Face

The first time ever I saw your face I thought the sun rose in your eyes And the moon and stars were the gifts you gave To the dark and the empty skies, my love To the dark and the empty skies The first time ever I kissed your mouth I felt the earth move in my hands Like a trembling heart of a captive bird That was there at my command, my love That was there at my command |

愛は面影の中に

初めて 君の顔を見たとき 君の瞳に 太陽が昇るのが見えた そして、月と星を君は贈ってくれた 暗くて何も無い 僕の空に 暗くて何も無い空に 初めて 君の唇にキスしたとき 僕の手の中で 地球が回ってるようだった まるで、おびえる小鳥のように 僕に 全てを委ねる君がいた 全てを委ねる君がいた |

(Jan. 5, 2010) (Jan. 3, 2010)

|

貴女も さんまに胸キュン(?)

昨日放送された「さんまのまんま」で、 長谷川潤から エルヴィスの曲が入った iPod を貰ったさんま。 ドライブ中のさんまが エルヴィスを歌う姿に 女の子は胸キュンするかも、 と言われて、 さんまが 「この胸のときめきを」を 歌います。 私なんて、 映画「ホノカアボーイ」を 見てから ずっと長谷川潤に 胸キュンでござる。

タレントが音楽800曲入りiPodを 明石家さんまに贈呈! 著作権法違反か

こちらは 昨年11月28日放送の「さんまのまんま」。 ギターの名手、 押尾コータローから エルヴィス・モデルの ギターを貰って、 「監獄ロック」を 日本語で少し 口ずさみます。 さんまって 意外と エルヴィス・ファンかも。

|

(Jan. 1, 2010)

| ウェルかめ 2010年 |

| www.ElvisWorld-Japan.com |

|---|

|

|

| www.ElvisWorld-Japan.com |

|---|