|

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||

| さ | ||||||||||||||||||||||||||

| さいいきぼく(西域木) | ||||||||||||||||||||||||||

| 本山大雄宝殿等の建築に当たって将軍家から寄贈されたチーク(→)材のこと。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さいざ(斉座) 寺院内における昼食のこと。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さいどう(斎堂) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗山伽藍の一宇で食堂(じきどう)のこと。 応供堂(おうぐどう)とも香積堂(こうしゃくどう)とも言われる僧徒の食堂のこと。 ただし、宗門ではこの名称はほとんどと言って使わず、斎堂の名称が通称化している。 日本の臨済宗、曹洞宗では禅堂内で食事をとるため別に食堂を建てることは無いが、黄檗山では本堂(大雄宝殿)正面に向かって右側に建てられ、丁度左側にある禅堂とが同一規模の形状で対象に向かい合う形で配置されている。 重要文化財。 寛文8(1868)年創立。 北向単層瓦葺。 食事をすることは即、禅(の味わい)を悦ぶ場所であることから「禅悦堂(ぜんえつどう。→)」と名付けられている。 静の場所である禅堂に対して動の場所とも言え、黄檗山のそれは、本尊は緊那羅王(きんならおう)尊者。 中国様式の建築であるから、食卓は当初から机、椅子式である。 なお、創建当時この建物の西側付近から無隠元晦(むいんげんかい。→)禅師の石塔が発見されたことから、禅師の位牌をあわせ祀っている。 →〔中尾文雄著「黄檗山の聯と額」ほか〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| ざいばく(在檗) 本山である黄檗山万福寺に滞在している期間のことをいう。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さいぶつぎ(斎佛儀) 三世一切の諸仏から六道に輪廻する全てのものに対して、斎食を供え供養する法要。 本山では大殿上供(だいでんしゃんこん。→)と称し、毎月1日と15日の10時半頃から厳修される。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さかいただかつ(酒井忠勝 1587~1662) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗山萬福寺のみならず、宗門開創にあたって最も影響を及ぼした人物。 愛知県西尾市の出身で、徳川家譜代の家系の出自である。 徳川家光から「我が右手は讃岐(酒井忠勝)、我が左手は伊豆(松平信綱)」と、特に信任された老臣で、土井利勝とともに、江戸幕府初代の大老と言われる。 家光が他の重臣と協議するときは寝間着姿のときもあったが、忠勝との協議のときだけは必ず着替えて引見したといわれるほどに、一目置かれていたという。 さらに、四代将軍家綱の治世では、将軍が幼かったことから、彼の存在が大きかったとされている。 晩年になって渡来した隠元禅師の処遇をめぐっては、彼の発言力が大きかったと想われる。 たとえば、宗祖の帰国意志を翻意させたのは彼の手紙であったとされている。 また、黄檗山を最初に建立するに当たって立てられた法堂(はっとう.→)は、彼の寄進によるものである。 さらに、黄檗山萬福寺の世代を唐僧で占めるよう勧めたのは酒井忠勝であったという。 号は「空印居士」、これは隠元が名付けたとされる。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さが・の・こぶつ(嵯峨の古仏) | ||||||||||||||||||||||||||

| 獨照性圓禅師(1617~1694)のこと。 獨照は、もと沢庵や一絲文守のもとで修行を重ねていたが、長崎の人から費隠通容禅師の語録を送られ、感銘を受け、これが隠元禅師の法孫となる契機となった。 隠元禅師が、長崎・興福寺に入ったときは月潭道澄等とともに参謁し、普門寺入寺にも従っている。 獨照は、嵯峨に自坊を構えていたが、訪れた隠元から「直指庵」の額字を贈られた。 獨照はそれを機会に新しい方丈を再建し、隠元の寿像を安置した。 ここに隠元を勧請開山とした「直指庵」が成立する。 獨照には、公家や諸大名の帰依者が多く、「直指庵」は多くの文化人の交流の場でもあり、庵主獨照は、いつしか「嵯峨の古仏」と称されたという。 なお、「直指庵」は現在浄土宗寺院となっている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ざこう(坐香) | ||||||||||||||||||||||||||

| 坐禅を行うこと。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ささげ・ざぐ(捧げ座具) | ||||||||||||||||||||||||||

| 津送(しんそう。→)時等の大法要に於いて、導師は尊宿に対し、自分の座具を捧げ持ち敬意の挨拶をする所作を称して言う。 法式としては、法要開始時、導師が曲録に着くと同時に、侍真または維那が導師前に進み出、導師から座具を受け取り、その座具を両手で捧げ持ったまま尊宿前に向かい、低頭礼拝する。 この際、導師も合わせて合掌礼拝する。 侍真または維那は導師に座具を返却し、自席に戻る、というもの。 このような法式は、他宗では見かけない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さついんろう(刷印楼) | ||||||||||||||||||||||||||

| 版木印刷を行うための工房をいう。 古黄檗には、この建物が設けられ、四十二章経、梵本普門品、梵本梵網経、禅林課誦等の経典や語録の印刷が行われていた。 またここで出版された印刷物は、貿易商を通じ日本にも伝来していた。 こうした出版物を通じ、龍谿禅師等日本の多くの僧たちは隠元禅師が渡来する3年も以前から、禅師の存在を知っていたのである。 また、隠元禅師の渡来により、中国の印刷技術も同時に我が国に伝えられ、禅師渡来の翌年(1654年) には早くも「隠元禅師扶桑國長崎偕興福禅寺語録」が刊行されている。 →〔大槻幹郎著「草創期黄檗の出版について」〔文華〕116号〕 また、鉄眼禅師は、一切経(→) の刊行に当たり、京都市内にこの刷印楼を設け「印坊知蔵寮(→)」と名付け事業を展開したが、この印房は現在に受け継がれ、場所こそ違え、「貝葉(ばいよう)書院(→)」の社名で営業を続け、鉄眼一切経の刊行を行っている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さとう・きしんぎん(砂糖寄進銀) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗山各堂宇の修理費は、当初、了翁禅師から支援される資金(→「天真院納金」)のみに依存されてきたという。 しかし、時代の経過に伴いこの天真院納金も減少してきたことから、文政年間初頭(1818~)には、本山当局は新たな財源探しをすることを求められた。 そこで思いついたのが、唐人から四福寺(→)に寄進される資金であった。 四福寺に協力要請をし、唐船一艘に対して砂糖千斤を、30艘分、3ヶ年にわたり寄進してもらうこととし、これを長崎会所で売却し現金化するという方法であった。 これを「砂糖寄進銀」と称し、本山の伽藍維持はかろうじて維持されてきたのである。 →〔平久保章著「江戸時代に於ける万福寺の修理費について」〔近世仏教史料と研究〕8号〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| ざはい(座拝) | ||||||||||||||||||||||||||

| 檗門ならではの用語。 宗門では法要は中国様式で、立ったまま厳修するのが原則である。 当然寺院の多くの本堂は本山の黄檗山同様に土間様式であり、それが畳が敷かれた本堂であったとしても同様に立って読経するのを慣習としている。 当然のこととして、読経時の礼拝は、「展具拝(→)」が通例である。 とはいえ、庫裏本堂など畳敷きの狭い本堂内では、立っての読経はおろか、展具拝は物理的にも不可能であることが多く、やむなく正座をしたままで拝を実施することがあり、これを言う。 なお、維那は、礼拝時には状況を見て、「展具拝」か「座拝」かを指示することになっている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さばだい(生飯台) | ||||||||||||||||||||||||||

| ↑ 当山永明寺の生飯台 |

正式には出生台(チユセンタイ。「しゅっせいだい」、あるいは「すいさんだい」とも読む。)と呼び、餓鬼や鬼神に食料を供養するための石製の台のこと。 何時の頃からか生飯台が通常呼称とされた。(生飯 は「さんぱん」とも読む。) この生飯台は、今日では、黄檗系の寺院のみしか見られない。 この台は、主に食堂(じきどう)の前に置かれ、食事をとる僧たちは自分の口に入れる前に先ず一箸(七粒または七粒以下が正しいとされている。)の飯粒を仏手(ぶつしゆ。→)でこの台まで運び、台の上に移し、餓鬼衆等に供養してから自分たちの食事に臨むことになっている。 自分の食べる分を少しづつでも他人に施すという思想は、仏の慈悲の心を表すものである。 この教えが広がることによって、多くの飢餓に苦しむ人たちを救うことへとつながっていけば素晴らしいことである。 |

|||||||||||||||||||||||||

| さびゃく(作白) 法要において表白文(ひょうはくぶん。疏ともいう。)を読み上げること。 作法としては、知客和尚が、疏を乗せた三宝を前卓から取り寄せ、作白のために出てきた維那和尚の前に進み出る。 維那和尚は展具三拝の後、胡跪(こき)をしたまま三宝から疏を取り上げ、読み上げるのが通例である。 なお、表白文、疏は袱紗を掛けられているのが通例であり、この場合、知客和尚は、維那和尚が疏を取り上げやすいように、左手は盆を持ち、右手で維那和尚が表白文を取り出すいように袱紗を軽く持ち上げることとされている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| されい(茶礼) | ||||||||||||||||||||||||||

| 行事の前に、茶を喫しながら打ち合わせをすること。 このように書くと読者は和やかな打ち合わせ風景を連想されるかもしれないが、黄檗宗の茶礼はいたって厳粛である。 関係者が集まると、一同は左右に分かれ対面して正座する。 上席者も入室を終え一息つこうとする頃に、突然役位の僧から 「はいっ!」と、大きな掛け声がかかる。 この掛け声に導かれ、全員一斉に平伏低頭すると、当日の主人公が正面中央に着座する気配を感じる。 この主人公から「ご低頭(ていとう)にはおよびません」との声がかけられ、はじめて頭をあげることが許される。 これにより初めて声の主を知ると同時に打ち合わせが開始されるのである。 ごくたまに、「ご低頭にはおよびません」との声が掛けられない場合がある。 この時はずっと平伏をしていなければならない。 またこの言葉があったとしても、主人が猊下、執事長等の高位な方の場合は、平伏を続けるのが礼儀とされている。 さて、打ち合わせが終了した時点で、役位は改めて「茶礼!」と声高に発声をする。 ここでほっと一息つきたいところだがまだそうはいかない。 一位の雲水等が、まず懐紙を配布していき、他の一位が饅頭等の菓子をその懐紙の上に素早く置いて回る。(最初から懐紙と菓子を一緒に配布することもある。) 次いで別の僧が湯呑みを並べたお盆(または膳)を持って廻る。 大衆はこれを順次取り自席の前に置く。 すぐあとからは、別の急須を持った僧が順にお茶を注いで回ってくるので、順番が来たら湯呑みを持ち、お茶の注ぎやすい高さまで持ち上げ待つ。 このとき、隣の僧と湯飲みを並べて待つのが、お茶を受ける側の礼儀である。 ところで、お茶が注がれても絶対飲んではいけない。 先ず、上席者が菓子を食べ(実際は食べないことがほとんどで、懐へしまい込む。)、茶を喫す。(というより飲み干す。ここで少し付け加えなければならないが、役位の僧たちには必ず事前に飲みやすい温度になっているかどうかの確認をしておく心配りが求められる。) 下位の者は、上席者が湯呑みに口を付けたのを見て、はじめて口を付けることが出来る。(下位の者が上席者より先に飲むことは絶対に許されない。 また茶を一滴も残すことも許されない。 茶がいらない者は、役位が茶を注ぎに回ってきたときに湯呑みを前に差し出し、右手で、定められた不要の仕草をすることになっている。これは何物も粗末にせず必要なだけをいただくという姿勢の表れからである。) 役位の僧は、全員が湯茶を飲み干したことを確認したら、茶碗を回収して廻る。 この間、僅か五分とかからない。 音もしないし、咳払いさえするのもためらわれる静けさである。 ただ、役位の僧が物音も立てずに異常な早さで、菓子を配り、茶を注いで回る。 やっと、このあとに緊張のほぐれた時間が訪れる。 茶礼が終了したからである。 以上が、茶礼のあらましである。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんきゅういけ(三汲池) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗十二景の一。 京阪黄檗駅より南へ約300mの所にあったとされ、隠元禅師が済物利生(さいもつりしよう)の意味をもって、これを広げ深くして干ばつを防ぎ放生をする池とされたと伝える。 →〔渓道元著「黄檗案内」〕 隠元禅師の叙文にいわく、 三汲水涸待金湯 三汲(さんきゆう) 水 涸(か)れて 金湯(きんとう)を待つ 一鑿広深注渺茫 一鑿(いつさく) 広く 深く注ぎて渺茫(びようぼう) 沢物利生功徳勝 沢物利生功徳勝る 乗時変化莫能量 時に乗ずべし変化 能く量る莫からず |

||||||||||||||||||||||||||

| さんげきょう(懺悔経) 「八十八仏名経」、「慈悲水懺(じひすいさん)」、「観音懺法(かんのんせんぽう)」が伝えられている。 これらは、最初に「演浄儀」という法式で道場を浄め、次いで三宝に帰依する法式が勤められる。 「八十八仏名経」では三十五仏で拝仏し、「慈悲水懺」では過去七仏で拝仏するのが特徴である。 また懺悔経の最後には必ず繞仏(にょうぶつ)儀がついている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんげ・の・はい(懺悔の拝) | ||||||||||||||||||||||||||

| 山内で犯した自己の過ちで他人に迷惑をかけた場合等に詫びをして廻ること。 本山内での規矩(きく)は、戦前は非常に厳しく、特に開山堂における法要時の失敗などは、塔主寮(たっすりょう)へおもむき、謝りの拝をさせられたという。 《注》 仏教で言うところの「懺悔」は、一般的な読み方の「ざんげ」とは読まず、濁らずに「さんげ」と読む。 意味も、単に過去の過ちに対し反省の気持ちを表すだけではなく、過去に造った罪の消除を乞い願い(悔)、未来に向けては罪を犯さないよう止断する(懺)決意を表す強い意味を示している。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんじゅうさんいん(三十三院) | ||||||||||||||||||||||||||

| 本山塔頭(宿院ともいう)で、以下の三十三所を言う。 万寿院、聖林院、万松院、龍興院、宝蔵院、宝善庵、獅子林院、真光院、寿光院、天真院、別峰院、緑樹院、瑞光院、法林院、東林院、華蔵院、慈福院、紫雲院、長松院、慈照院(欠)、吸江庵(欠)、白雲庵(欠)、自得院(欠)、法苑院(欠)、大潜庵(欠)、龍華院(欠)、鳳陽院(欠)、崇寿院(欠)、華厳院(欠)、寿泉院(欠)、法恵院(欠)、漢松院(欠)、直指庵(欠)。→〔「名数」、順不同、(欠)は現存せず〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんしんごん(三真言) 回向時に諷誦する三種の真言をいう。 則ち、変食(へんじき)真言(→)、甘露水真言(→)、普供養真言(→)の三種の真言。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんそうりん(三叢林) 宗門開創期における黄檗派の三大修行道場を言う。 両足山大年寺(仙台)、護国山東光寺(萩)、龍峰山興禅寺(鳥取)をいう。→〔名数〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんだんかいえ(三壇戒会) | ||||||||||||||||||||||||||

| 正式呼称は、「黄檗宗三壇戒会」であるが、当初は「黄檗宗大乗戒壇」と称され、南山律に基づく戒法で、初壇は沙彌戒(三帰戒 五戒 八戒

沙彌十戒法)、次壇は比丘戒(二百五十戒法)、三壇は菩薩大戒(菩薩十重四十八軽戒法)を授けるものである。 黄檗宗を特色づける重要な戒会で、一般的には「授戒」(→)と呼ばれ、仏門に入道するための最初の儀式である。 開山・隠元禅師によって我が国で初めて一般にも門戸が開放され始められるようになった法要である。 二十歳以上の未受戒僧に対し八日間にわたり行われる。 平僧(黒衣の僧)は出家剃髪の時、初壇の沙彌戒を師匠から授かり、二壇および三壇は黄檗山で授かるのが決まりであった。 黄檗三壇戒会の開戒により、隠元禅師は鑑真和上(南山律宗の祖・道宣の法孫にあたる)の再来といわれた。 なぜ、宗祖が鑑真和上の再来と称されたかというと、実は、我が国で最初に戒壇を設けたのは鑑真和上であったのだが、この戒壇は誰でも受けられるものとはなっていなかったのである。 望む人全てに等しく、受戒の機会を与えること、それが宗祖の願いであったわけである。 そんなわけで、黄檗山の授戒は日本中の人気の的になったのである。 時代を経るにしたがい万福寺住持が3~7年目に行うのを例としたが、今日では地方の末寺においても、また、黄檗宗に限らず、どの宗派でも盛大に実施されているのである。 →〔山本悦心著「三壇戒会須知」〕〔「人名辞典」〕〔「名数」〕ほか。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんつう・うちおろし(三通打ち下ろし) 鐃鉢を打ち下ろす際は、香灯太鼓あるいは小鼓と合わせ、最初は大きくゆっくりと叩き、徐々にスピードを早め小刻みに叩いでいき、最後に打ち止めを行う。 これを一度だけで終えるのを「一通」といい、三回繰り返すのを「三通」と呼んでいる。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんつうぶれ(三通触れ) 法要が開始されるに際し、鳴り物法具で大衆に出頭を促すことを言う。 一通触れ、二通触れとあり、直前の出頭触れまで、三度触れられることからこう呼ぶ。 また、転じて三通目の触れそのものを「三通触れ」ということもある。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんつう・もくぎょ(三通木魚) 大衆が読経を開始する際、合図として用いられる木魚のならしかた。 法式用語。 読経の開始時は必ずこの「三通木魚」からスタートするが、この入り方が粗雑であると、法要全体の厳粛さを欠くこととなり、その速さ、強弱等一切をおろそかには出来ない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんぱい(三拝) 五体投地の拝を三度行うこと。 今日では、問訊を三度行う場合も含めて言う。 多くは仏法僧の三宝に拝をすることの意で用いられる。 宗門では、典具三拝、即礼三拝(→即礼)などと三拝の方法も時、場所、目的によって使い分けている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんぴつ(三筆) 宗門で三筆という場合は、黄檗三筆(隠木即ともいう。)のこと。 ただし、書の世界では、「本朝三筆」(嵯峨天皇、弘法大師、橘逸勢)、「黄檗三筆」(→)と区分けして言われている。 →〔「仏家」〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんぽうさんふぎん(三宝讃諷経) 宗門の在家回向法要時に霊前で諷誦する法式をいう。 構成は、最初に香讃(→)として三宝讃を読誦したあと、大悲咒(→)、般若心経、往生浄土神咒三唱(十咒→。でも可)、三真言(各三唱)を続けて諷誦したあと、結讃(→)として西方讃(さいほうさん。→)で締めくくり、最後に回向文を読み上げるというもの。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんみろうおしょう(三位老和尚) 黄檗開山の隠元隆琦禅師、とその祖翁である天童・密雲円悟禅師、師翁である径山・費隠通容禅師の3人をいう。→〔名数〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんもん(三門または山門) | ||||||||||||||||||||||||||

| 寺院における境内地結界の最初の門。 ただし本山黄檗山に於いては総門(→)に次ぐ二番目の門になり、黄檗宗独自の特異な様式といえる。 黄檗山の三門は、延宝6(1678)年創立。 西向重層瓦葺。 重要文化財。 右の裳階(しようかい)を通天(つうてん。→)という。 山号扁額「黄檗山」、寺号「万福寺」の文字は、いずれも隠元禅師の筆である。 なお、三門両脇には中国情緒豊かな窟門(くつもん。→)がある。 |

||||||||||||||||||||||||||

| さんらいしゅう(三籟集) 隠元禅師が大阪普門寺に着任され、本格的に禅の道場として弟子等の指導にあたろうとされにあたり、その指導書として、また禅門関係者の偈語の栞となすべく編集された漢詩集。 禅師の序文末尾には万治3(1660)年秋との記載がある。 元の福源石屋和尚の山居詩40首、嶽林栯堂和尚の山居詩40首、元の天目中峯和尚の四居詩40首ならびに隠元禅師の序文からなりたっている。 三籟とは、天籟(てんらい。天地自然の音響のこと)、地籟(ちらい。地上の音響のこと)、人籟(じんらい。人が鳴らす鳴り物の音や歌声のこと)を言い、隠元禅師は序文で「これら三籟が共に鳴り響くことによって、無形の琴から出るはずのない音響(「没絃(もつげん)の音韻」)が鳴り響き、歴代の祖師方の声光が厳然表出するのだ」と、述べておられる。 また、本詩集120首によって、「法門も雅致も全てが試され、宗門の偈語はこれらを超えることは無い」とまで絶賛されているのは、これの詩全てを「熟読玩味して自分のものとなさねば自由の働きを示すことは難しい」との、宗祖としての老婆心であることをもうかがい知ることが出来る。なお寛文12(1672)年に梅嶺道雪禅師註の3冊本「三籟集」が刊行されている。 また大正6(1917)年には、前記本をもとに阪田金龍禅師が編集された「黄檗隠元三籟集」が刊行されている。 「三籟集」を読んでみたいかたはここをクリックしてください。 |

||||||||||||||||||||||||||

| し | ||||||||||||||||||||||||||

| じかいぜん(持戒禅) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗宗の禅風を端的に標榜した言葉であるが、むしろ黄檗宗祖・隠元禅師が教化のうえで最も強調されたことといったほうが至当であろう。 宗祖は黄檗禅が正当の臨済禅であることを鼓吹され、殊に「三壇戒会(→) 」や「放生(→)」 を実施されるなど、戒律を重視する持戒の姿勢を事ある毎に強く打ち出された。また、「葷酒山門に入るを許さず」と記された「禁牌石(きんぱいせき。→)」を山門前に立て、目に見える形で持戒禅を標榜された。 爾来、黄檗禅を説明する言葉として使われている。 |

||||||||||||||||||||||||||

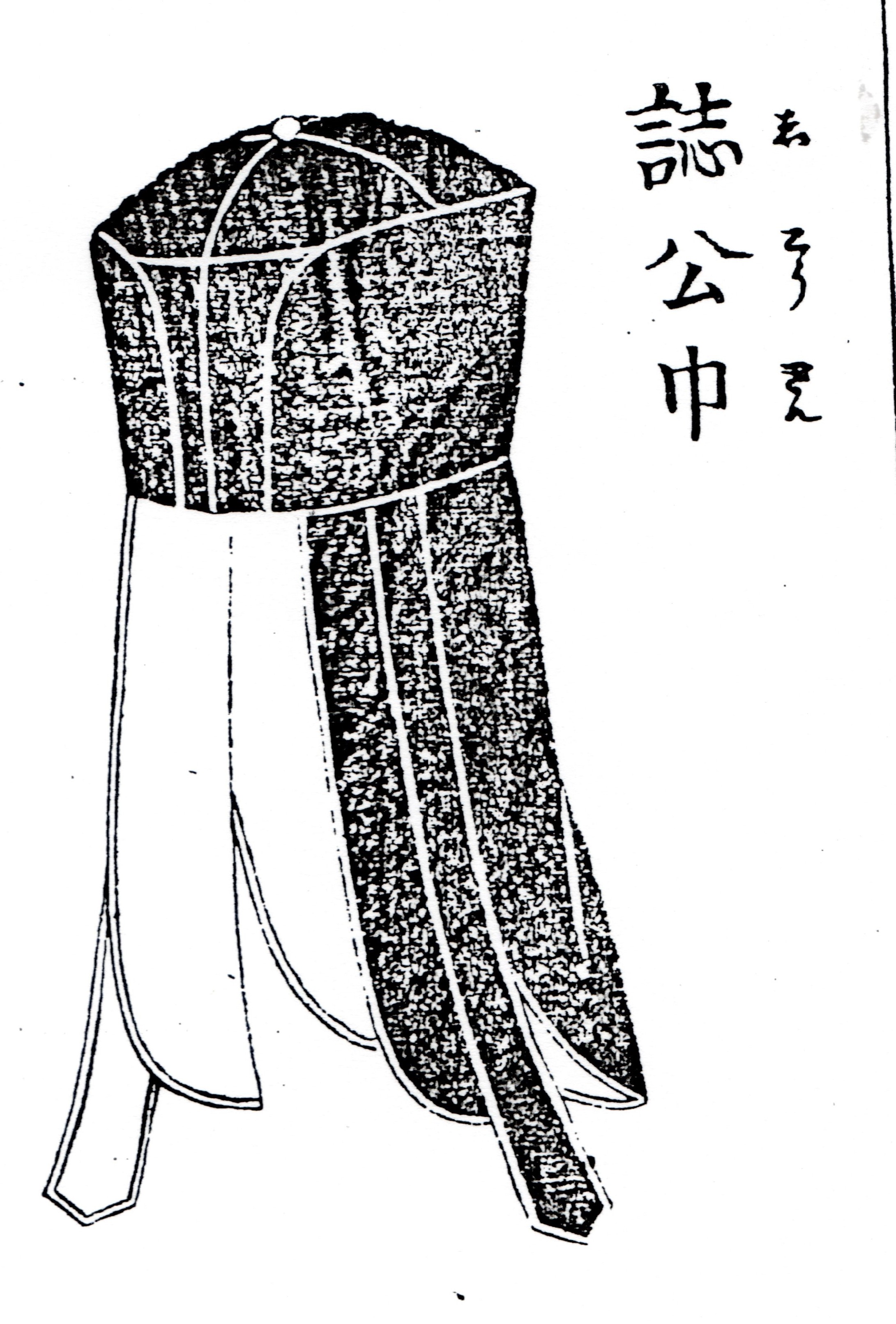

| しこうもうす(誌公帽子) | ||||||||||||||||||||||||||

| 法会の際、公式出頭に住持、導師等がかぶる帽子の名称。唐帽子ともいう。((→帽子) 右図版は「清俗紀聞」に掲載されたもの。 |

|

|

||||||||||||||||||||||||

| しざん・のえいけつ(紫山の英傑) 紫山とは分紫山、すなわち崇福寺(→)のことである。万治元(1658)年の冬、福済寺にいた鉄牛道機禅師は崇福寺の即非如一禅師に参禅したが機鋒が峻烈であるとほめられている。 これを聞いた木庵が鉄牛のことを「紫山の英傑」と称したという。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ししほう(獅子峰) 古黄檗十二峰の一。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ししょう(四聖) 万福寺山内の天王殿に祀られている「韋駄天」、伽藍堂に祀られている伽藍神(「華光蔵菩薩(→)」のこと)、祖師堂に祀られている「達磨大師」、斎堂に祀られている「監斎緊那羅王菩薩」をいう。→〔名数〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| ししょうふぎん(四聖諷経) 祝聖に於いて四聖(→)を讃える諷経をすること。 法式としては、監寺和尚が南無阿弥陀仏で経行し、前門敷居上の中央に置かれた香炉前の円座にまで進む。 展具を見届けた維那は、拾い読み(→)で四聖を称える陀羅尼を唱え、それぞれの結讃の諷経をする。 監寺和尚は読経に添いながら、巡に四聖に向かって拝をする。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しじょうふだ(止静札) 禅堂前に掛ける札。 表は「止静」と記され堂内が坐禅中であることを告知する札。 万福寺のそれは、裏面が「放散」と書かれているが、道場によって差異がある。 |

||||||||||||||||||||||||||

| じぜんばし(慈善橋) 万福寺第38代道永通昌禅師は、管長職を退任した後、地元四日市に戻り布教活動や後進の指導に邁進していた。 市内を流れる三滝川はたびたび交通を遮断したことから、架橋の必要性を痛感し、托鉢により架橋を実現せんと発願しこれを達成したことから、「慈善橋」 と命名されるところとなったという。 慈善橋の架橋により両岸に市が立ち、今日の四日市市繁栄の礎が築かれたことは言うまでもなく、大正元年、禅師を顕彰した碑「林道永顕彰碑(→)」が建立されたという。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちごさんの─きざみうち(七五三の刻み打ち) 開枕太鼓(かいちんだいこ)の打ち方。 七つ、五つ、三つ打ちを基本とし、さらに大打ち、小打ちの二通りの打ち方で流麗な音色を作る。 黄檗山ならではのリズミカルで独特な鳴らし方は、山鹿流の陣太鼓(→)や小倉祇園太鼓に、あるいは歌舞伎等にも採用されたと伝えられている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちごさん・の・にわ(七五三の庭) 東方丈と法堂との間に作られた自然石と白砂を組み合わせた庭。 黄檗山境内には庭園らしい庭園がないのを嘆かれた第57代玄妙廣輝猊下が命じて作られたもの。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちしゃ(七捨) 法要時における香燈太鼓の打方の種類の呼称。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちにょらいばん(七如来幡) 清規では「仏殿幡(ぶつでんばた)」と記載されているが、七如来の名が記載されていることから一般的にはこう呼ばれる。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちょうこくし(四朝国師) | ||||||||||||||||||||||||||

| 宗祖・隠元禅師は、四朝廷から国師号の謚号を受けられていることからこのように尊称されている。 寛文13(1673)年 4月 2日 後水尾法皇特謚 『大光普照国師』号 享保 7(1722)年 3月13日 霊元天皇加賜 『仏慈広鑑国師』号 明和 9(1772)年 3月13日 後桃園天皇加賜 『径山首出国師』号 文政 5(1822)年 3月13日 光格上皇加賜 『覚性円明国師』号 なお、大正 6(1917)年 3月 7日に、大正天皇から 『真空大師』号が勅賜、昭和47(1972)年 3月27日には昭和天皇から『華光大師』号が加賜されている。 →〔名数〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しちろくしち(七六七) 朝課時の直前に出頭を促す版木の叩き方。 |

||||||||||||||||||||||||||

| してんのう(四天王) 四天王は、仏教における欲界の六欲天の中、初天に住む四人の守護神、持国天(東方)、増長天(南方)、広目天(西方)、多聞天(北方)をいう。 本山天王殿には、中央の弥勒菩薩(布袋尊)を囲む形でこの四天王が祀られていて、堂正面に向かった右手前に増長天が、以下、時計回りに、広目天、多聞天、持国天が配置されている。 一般的には右手前は持国天が配置されるべき場所であるから、右回りに一つずつずれて配置されていることになる。 その理由として、中国古来の配置様式だという説と、萬福寺全体を本来南面して建てるべき所を、地形上西向けに配置せざるを得なかったことから、建物の向きに合わせ、このように配置したのだという説とがある。 なお、天王殿のそれは日本仏師の作とされているが、作者名は不明である。 |

||||||||||||||||||||||||||

| し・なんげん(詩 南源) 隠元禅師法嗣24人の内21人目の嗣法者である南源性派禅師の詩の巧みさを称えた言葉。 南源禅師は、福建省福州府福清県の出身で若くして隠元禅師に就いて修学し、東渡にも随従してきた。 この時彼は若干24才であった。 華蔵院を開き、慈光堂を建立したことでも知られる。 彼の詩偈は巧みで、「詩 南源」と称された。→〔人名〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しのばず・きょうぞう(不忍経蔵) 了翁禅師が悩みつつも始めた「錦袋圓(きんたいえん。→)」と言う丸薬販売事業は莫大な収入をもたらし、禅師はかねてからの大願の実現を果たすために、その益金で大蔵経を納めた経蔵を一国に一蔵置く事業に専心された。 さらに上野・寛永寺の支援により、最初に不忍池弁天島の南方に小島を作り小さな経蔵を建立し、大蔵経を納められた。 この池は、経堂を建てた島ということから経堂島と呼ばれた。 この経蔵には鉄眼禅師開刻の大蔵経を中心に仏教ほか多くの書籍が収集された。 また、寛永寺境内内に「勧学講院」という施設も作り、ここでは経典類の自由閲覧をしたほか、仏典や儒教等の学術講座を開講したことから、我が国最初の図書館と言われている。 禅師42歳、寛文11(1671)年のことで、この年が我が国最初の図書館開設年とされている。→〔川瀬信雄著「名僧・了翁禅師伝」〕(→勧学屋) |

||||||||||||||||||||||||||

| しはい(紙牌) 法要をするにあたって、仏教思想をわかりやすく表象するため、紙製の小さな旗を造り、シンボライズした説明を書き入れたもの。 これを紙牌と呼び、主に施餓鬼法要等で用いる。 使用方法は、七夕のように笹等に吊す。 記載項目は、施餓鬼の場合、衣服や金銭に満ち溢れた世界を表現し「衣銭山」あるいは、「衣服山」と記したり、「金銀山」と記したりする。 |

||||||||||||||||||||||||||

| じへいせき(自平石) 隠元禅師にまつわる逸話の一つで、禅師45才の年、獅子巌で修行をされていた舟形の石が平らになったという逸話。 この話は、「普照国師広録」や「隠元禅師年譜」にも記載され、禅師来朝以前に、一部の日本僧にも膾炙されていた。 また、板倉重宗が禅師と面会したときも、この話題が出ている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しもふり(霜降り) 白衣のこと。 本来、織物の柄の名称で、細かな白い斑点が散らばって,霜がおりたように見える織物のことをいうが、上物の白衣としても使われ出し、いつの間にか白衣の総称となっている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しもん(四門) 宗門では、僧侶の葬儀の際には棺を祀るためのお堂(龕薦堂(がんせんどう。→)を本堂前に臨時に建てる慣わしとなっている。 このお堂の四本柱の間をそれぞれ門と言い、東は発心門、南は修行門、西は菩提門、北は涅槃門と名付け、鎖龕を終えて起龕した棺は、この龕薦堂のそれぞれの門を順に潜りながら本堂に運んでいくのである。 |

||||||||||||||||||||||||||

| シャンコン(上供) | ||||||||||||||||||||||||||

| 仏前への供物をいう。 広い場所では六味の供物を、狭い場所では四味の供物を供える。 六味の場合は、本尊に向かって右から青色、黄色、油揚げ(または飛竜頭)、赤色、白色、黒色の野菜、乾物等を並べる。供え物は生物、乾物を三つずつとすることを慣わしとするほか、油揚げは必ず香炉の右と定められている。 飾り付けも美観に配慮した独特なもので、竹串にさして縦向けに飾り付けることから「縦(たて)上供(シヤンコン)」と呼ばれている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| 上供は、右写真のように竹串にくくりつけられている。 |

丈の長さは本堂の広さや、前卓の大きさによって様々であるが、本山の場合は三尺二寸(約1m)もの大きいものを備える。 次に大きいものでは、二尺八寸(90㎝)というのがある。 また、狭い場所に供え物をあげるときは、「つまみ上供(→)、別名盛り上供」と称して右から青、揚げ、赤、黒色の野菜、乾物類の四味を供える。 なお油揚げは、宗祖の好物だったことから供えると伝えられているが、真偽は不明。 ところで、この供え物の基調となっている「青、黄、赤、白、黒色」の五色については、宗門では「セイ、オウ、シャク、ビャク、コク」と呼び慣わし、中国古来の陰陽五行説の思想が起源とされている。 |

|||||||||||||||||||||||||

| シャンコンぐし(上供串) | ||||||||||||||||||||||||||

| 「縦(たて)上供(→)」を立てる際に用いる竹製の串のこと。 10㎝ほどの円形の台座に竹串を突き通しただけのものである。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ジャンシュセンヒン(上首先行) | ||||||||||||||||||||||||||

| 宗門においては伝統的に行列の組み方についてはやかましいが、その雁行する際の並びかたの呼称の一つがこれ。 法要に出向く際、法階の上位者を先頭に進むことを言う。 今日でも唐韻で呼ばれる。 逆に法要を終え帰寮の際は、下位の者を先頭に進むこととなっていて、これを末位先行(マウイセンヒン。→)という。 ただし、祝拝等で、二箇所以上の堂宇を経由して異動する場合は、引き続き上首先行で雁行するため、繰上げ(→)という別の所作がある。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ジャンヒャン(上香) | ||||||||||||||||||||||||||

| 法要時等、仏前に火をつけた線香をあげる所作、あるいは、請拝した尊宿、布教師等に敬意を表して線香を持参し、出馬を願う作法。 請拝した方への作法は、長線香を持ち殿堂、方丈等の中央に佇立し、役位の指示の下、寶前、眞前、覚前、猊前等の香卓の前に進み、折り座具の上に胡跪(こき。→)して、持参の火をつけた線香を立て、触礼一拝を行い、次いで先に佇立していた場所に戻り、展具三拝を行う。 |

||||||||||||||||||||||||||

| じゅうだいでし(十大弟子) 隠元禅師の法嗣24人の内、日本に於いて禅師を支え、宗門の基礎を築いた木庵性瑫(もくあんしょうとう)、即非如一(そくひにょいつ)、慧林性機(えりんしょうき)、龍谿性潜(りょうけいしょうせん)、獨湛性瑩(どくたんしょうけい)、大眉性善(だいびしょうぜん)、獨照性圓(どくしょうしょうえん)、南源性派(なんげんしょうは)、獨吼性獅(どっくしょうし)、獨本性源(どくほんしょうげん)の十人の弟子をいう。 この内、龍谿、獨照、獨本の3人は日本人である。→〔「名数」〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅうてん・こんごうはんにゃはらみつきょう(集篆金剛般若波羅蜜経) 隠元禅師遺愛の経典。 「金剛般若波羅蜜経」を篆書三十二体で書いた珍しいもので、禅師が東渡に際して帯来され、今日万福寺に伝わる。 折り本仕立ての経本で二冊本、桐箱入り、木版墨刷である。 見返しに釈尊が描かれ、次いで長文の序が記載されている。 このあとに「開経宝偈篆書三十二體」と始まり、以下経文の本文が篆書で書き進められる。 最初の三十二字は書体の使用順に書き分けられている。平成3年に日本仏教普及会から限定版ながら復刻版が刊行されている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| じゅうはち・らかん(十八羅漢) | ||||||||||||||||||||||||||

| 羅漢は本来1人であったものが16人に拡大され、何時の頃からか十六羅漢として流布するようになる。 黄檗山の場合はさらに慶友尊者と賓頭盧尊者の二体を加え、18体あり、この点で通常と異なる。 大雄寶殿の両壁面に据えられたこれらの羅漢像は、奥州白河城主・本多下野守忠平が母の菩提を弔うために兄弟とともに寄進したもので、当時30歳の仏師・范道生(→)によって製作された。 これらは寛文3(1663)年11月に土を起こし、翌年8月に完成したとされる。 像の高さはほぼ130㎝で、木彫、下地に漆を塗り金箔や彩色を施し、衣等の部分は盛り上げ彩色がなされている。 乾漆像ではあるが、日本の乾漆技法とは異なる製法である。 写実的、現実主義的傾向は、明代彫刻の風をよく伝えていると言われている。 なお、当初、三門に安置されていたとの説もあるが、それを根拠立てる資料は見つかっていない。 黄檗山の十八体羅漢は以下の通りである。 ① 賓度羅跋ラ隋闍尊者(ヒンドラバラダジャそんじゃ) ② 迦諾迦伐蹉(カナカバツサ)尊者 ③ 迦諾迦跋釐惰闍尊者(カナカバリダシャそんじゃ) ④ 蘇頻陀(スビンダ)尊者 ⑤ 諾コ羅尊者(ナコラそんじゃ) ⑥ 跋陀羅(バダラ)尊者 ⑦ 迦哩伽(カリカ)尊者 ⑧ 伐闍羅弗多羅尊者(バジャラブタラそんじゃ) ⑨ 成博迦(ジュバカ)尊者 ⑩ 半託迦(ハンダカ)尊者 ⑪ 羅怙羅(ラゴラ)尊者 ⑫ 那迦犀那(ナカセナ)尊者 ⑬ 因掲陀(インカダ)尊者 ⑭ 伐那婆斯(バナバス)尊者 ⑮ 阿氏多(アジタ)尊者 ⑯ 注荼半託迦(チュウダハンタカ)尊者 ⑰ 難提密多羅慶友(ナンテイミッタラケイユウ)尊者 ⑱ 賓頭盧(ビンヅル)尊者 →〔本山発行図録「羅漢」〕、〔名数〕ほか |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅうもん (宗紋) 黄檗宗の紋所は、「三葵」(ただし裏葵)とされている。 ただ、葵紋は、往時は限られた者にのみ許されていたものであり、将軍家菩提寺として使用が許されていたとしても、いつ頃から使用されていたかは定かではない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅくいん(宿院) 末寺から見た場合の自分の法系に当たる塔頭の呼称。 特に末寺住職の法系(→)塔頭をいうが、寺院法系を重視する寺院もあり、近年崩れつつある。 本山および別院(開山堂)の監督を行うほか、補佐役として末寺との取り次ぎ等を行う。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅくこくかいどう(祝国開堂) 禅宗寺院に於いて、新たに晋山した僧が、法堂を開いて国家の安寧、聖寿無窮を祝祷し演法する行事。 因みに隠元禅師は、新黄檗での祝国開堂を寛文3(1663)年1月15日に挙行され、次の偈を述べておられる。 聊伸雙手破天荒 (聊か雙手を伸べて天荒を破す) 莖草拈来當法幢 (莖草を拈じ来って當に法幢に当たる) 一片太和温道義 (一片の太和道義を温む) 千秋日國振宗綱 (千秋日國の宗綱を振う) |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅくざ(粥座) 禅宗寺院内における朝食のこと。 朝食は粥(かゆ)を常食としていることからこう呼ぶ。 ただし、この粥も一般に想像されるような濃いものではなく、「天井粥」と言われる天井を映すような薄いものである。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅくしん(祝聖) 聖寿(国王の寿命)無窮を祝祷すること。 毎月1日、15日の朝、勤行に先立ち、仏殿に於いて国家の昌平を祝い、国王の平安を祈る祈願の読経。 中国・南宋末時代から始まる。 本山では、このほか天皇誕生日、仏祖降誕会、重陽節句、成道会、華誕会(かたんえ。→)、冬至等にも行っている。 なおこの場合は、四聖諷経は行わない。→〔青年僧の会編「祝聖梵唄参考資料」ほか〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅくはい(祝拝) 毎朔望日、大祭日等に堂頭(ドウチョウ)和尚はじめ、両序(→)、禅堂等、山内の僧が法衣、法服を着用して、聯灯堂、開山堂、方丈等に上り、お祝いの典具三拝をして廻ること。 その後、各法系の派祖である宿院に登り、塔前に向かって展具三拝を行う。 次いで塔首院主和尚に三拝を行う。→〔拝儀〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅさん(主懺) 遶仏(繞仏とも書く。)、観音懺法等の法要時の導師をいう。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅせん(朱扇) 和尚分上の僧侶が携行すべき必需品として、宗派を問わずに使用されているもので、宗門独自の形状があるわけではない。 ただし宗門では、中啓や、白扇、黒扇は使用していなかった。 しかし、今日では他宗の慣習が紛れ込み、授戒時には白扇を、慶事には中啓を、津送時には黒扇をと、使い分けをする僧も現れ、この伝統も徐々に崩れつつある。 なお、扇本体の色については、あくまで朱色であって、赤色は敬遠されている。 扱い方としては、明文化されたものがあるわけではないが、宗門では原則として要を右手に握り、問訊の時は、扇を両手親指に挟み拝をするのが定型として受け継がれている。 着座の時は、要を右側にし、自分と平行に膝の前に置く。 坐具を置いたときは、その上に置く。 他山では、略衣時、拝をするときに朱扇を開き、坐具代わりに用いることがあるが、宗門では開けずに、そのまま床上に置き、拝をする。 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅっかくざい(出格材) 万福寺の大雄宝殿および禅堂に使用されているチーク(→)材の別称。 この名称について、当のチーク材は、オランダ人が台湾において築城するための用材として調達されたものであったところ、運搬船が難破し、これを入手した貿易商・勝 性印が寄進をしたという不思議な因縁を経て万福寺に寄進されたことから、隠元禅師はこのように名付けられたという。 余談ながら、別途、幕府は買い上げたチーク材を黄檗山萬福寺建立のために持ち込んだが、これも件の難破船から流出したものであったとされ、不思議な因縁を感ぜざるを得ない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| じゅっしのはい(十師の拝) 授戒(→)開始時に、堂頭和尚が諸阿闍梨(得戒師、革磨師、教授師、尊證師七位の計十位)と共に入壇し、戒壇仏祖に向かって献香、展具三拝をすること。→〔戒会須知ほか〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| じゅっしゅ(十咒) | ||||||||||||||||||||||||||

| 十小咒とも言う。 ① 如意寶輪王(にょいほうりんおう)陀羅尼(だらに) ② 消災吉祥神咒(しょうさいきつしょうしんしゅ) ③ 功徳寶山神咒(くどくほうざんしんしゅ) ④ 佛母準提神咒(ぶつもじゅんていしんしゅ) ⑤ 聖無量寿決定光明王(しょうむりょうじゅけつじょうこうみょうおう)陀羅尼 ⑥ 薬師灌頂(やくしかんちょう)真言 ⑦ 観音霊感(かんのんれいかん)真言 ⑧ 七佛滅罪(しちぶつめつざい)真言 ⑨ 往生浄土神咒(おうじょうじょうどしんしゅ) ⑩ 善天女咒(ぜんてんにょしゅう) の十種の真言を言う。 なお、往生浄土神咒(略称・往生咒とも)を三唱すれば、これら十咒の功徳と同等の功徳があるともされている。→〔名数〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| しゅっせい・さんじゅうしちねん・しちざどうじょう(出世三十七年七坐道場) | ||||||||||||||||||||||||||

| 宗祖・隠元禅師が37年を掛けて、歴住された七ヶ所の寺院のことをいう。 慧林性機が著した「黄檗開山隠元老和尚末期事実」の中に出てくる言葉。 言うまでもなく、三十七年とは、宗祖が古黄檗住持に就かれた、崇禎10(1637)年10月1日から示寂された寛文13(1673)年4月3日までの期間の37年をいう。 また、七坐とは、この期間に住持をされた、古黄檗(福建省福清府)、福厳寺(浙江省)、龍泉寺(福州府長楽県)、興福寺(長崎市)、崇福寺(長崎市)、普門寺(高槻市)、黄檗山萬福寺(宇治市)をいう。 |

||||||||||||||||||||||||||

| す | ||||||||||||||||||||||||||

| すいとうえ(水燈会) | ||||||||||||||||||||||||||

| 戦前の黄檗山恒例事業として、宇治川で実施されていた川施餓鬼(→)のこと。 船の中に祭壇を組み、読経をしながら宇治川を下ったという。 途中、白紙で蓮華型に作られた灯心(今日の精霊流しと思えばいい)に火をともし、四百個近くが流されたという。 この明かりがきれいで、人気があったというが、戦後は姿を消してしまったという。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ずいはん(随飯) | ||||||||||||||||||||||||||

| 規矩に則らずに、随時にとる食事のこと。 随意飯の略称。 |

||||||||||||||||||||||||||

| スーシイ(施食) | ||||||||||||||||||||||||||

| 施餓鬼のこと。 施餓鬼は「施食」とも書き、それを唐韻で呼び慣わしている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| すてがね(捨て鐘) | ||||||||||||||||||||||||||

| 香灯(ヒャンテン。→)を鳴らすときの打方用語。 具体的には、祖師忌等の結讃において、本文から「南無度人師菩薩」に入るときに、磬を二つ打ち入れる。 この鐘を「捨て鐘」と称し、この時、大引磬も合わせて入れるが、これも「捨て鐘」という。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せ | ||||||||||||||||||||||||||

| せいしき・しゅっとう(正式出頭) 定められた法階の法衣、法服を着け、法要に出頭することを言う。 この場合の序列は、同一法階の場合は、当該法階に就任した日付順となっていて、年齢等は関係ない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せいらいてい(西来亭) 宗祖が普門寺へ着いた翌年の明暦2(1656)年5月、半ば軟禁状態の中で気持ちを紛らわすために作ったとされる東屋の名称。 雲濤集に「西来亭雑詠十二首」がある。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せいりゅうかん(青龍澗) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗十二景の五。 白牛巖(→)の上方にあり、源を妙高峰より発し、寺を巡り西に転じて宇治川に入ると伝えられている。 →〔「文華」117号〕〔渓道元著「黄檗案内」〕 隠元禅師の叙文に曰く、 妙高一脉注龍津 妙高の一脉 龍津に注ぐ 引入雲厨供至人 引いて 雲厨に入って 至人に供う 徹底不忘源本者 徹底して忘れず 源本者 随流得妙自神通 随流 妙を得て 自ら 神通 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| せきじょう(石條) | ||||||||||||||||||||||||||

| 万福寺山内諸堂宇間の間を繋ぐ菱形に並べられた石畳。他宗派の山内ではほとんど見かけない宗門独自の様式といえる。なお、万福寺の場合、全山の伽藍を龍の形に見立てて配置されたと伝えられており、この石畳は、竜骨になぞらえられている。真ん中を歩けるのは住持(管長)と、その先導役の僧のみと定められている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せっかんだい(刹竿台) | ||||||||||||||||||||||||||

| 儀式や法要の行われていることを示す刹竿(→)や幢幡(→)等を建てるための台で中央堂宇前に一対になって設置される。 今日では一般の寺社で吹き流しやのぼりを建てるものとして国内の至る所で見られ、ことさら目新しいものではないが、黄檗山が我が国で最初に導入し、全国に普及させた物の一つと伝えられている。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せどめもん(背留紋) | ||||||||||||||||||||||||||

| 絡子は江戸時代には無かったものと言われ、幕末または明治維新頃に、乗馬の際に袈裟を着けることは危険だとのことから、誰かが創作、発展したモノだろうというのが法衣屋さんの話である。 ところでその背中に当たる四角の部分は機能的に縫い合わせる必要があり、この部分は背止めと言われている。禅宗三派や浄土宗はこの部分にそれぞれに違った紋様の刺繍を施し、一目で所属宗派が判別出来るようにしていて、これを背留紋という。因みに松葉紋は曹洞宗、三角紋は臨済宗、籠目紋(六芒星ともいう)は黄檗宗で、浄土宗はアスタリスクの形状に似た紋である。なお、何故黄檗宗が籠目紋であるのか、またその由来や用い始めた時期は定かではない。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ぜんじょう・そうしゅう(禅浄双修) | ||||||||||||||||||||||||||

| 読んで字の如く、禅門と浄土門の修行とを両方とも修得することをいう。 中国では、元から明の時代に入る課程で、仏教思想界に大きな変革があった。 浄土思想が徐々に禅思想と融合し始めてきたのである。 禅の世界でも、念仏を公案として採用する動きが出てくる。 そのような中で、雲棲袾宏禅師(1535~1615)は、禅浄一致の思想を唱え、その宗風が禅界にも影響を来す勢いとなっていくのである。 雲棲禅師の師は、笑巌徳宝禅師であるが、笑巌禅師の禅風は「棒喝縦横たり」といわれ、その化導は厳しく、臨済禅そのものであった。 この宗風を忠実に受け継いだのが幻有正傳禅師や幻有禅師の弟子の密雲円悟禅師であり、この宗風は、さらに費隠通容禅師から隠元隆琦禅師へと受け継がれ、日本で黄檗宗として結実する。 →〔荒木見悟著「雲棲袾宏の研究」大蔵出版〕 ところで、雲棲禅師は、師に背くような形で別の道を歩んだようで、大きく浄土門に傾いていったと言われる。もっとも、雲棲が、念仏信仰を取り上げはしたたものの禅を完全に捨てきっていたわけではない。 しかし、禅が一世を風靡している時代にあっては、逆に新味のある思想は、寧ろ一般人を引きつけることとなって流布していくのである。 こうして歴とした臨済禅の世界にも、今日の黄檗宗に見られるように、浄土門の経典や念仏声明が入り込んできたのである。 隠元禅師が伝えた宗風は、こうして臨済禅でありながらも、日本に根付いていた禅とは違った趣をもっていたのである。 |

||||||||||||||||||||||||||

| せんちゃどう(煎茶道) | ||||||||||||||||||||||||||

| ① 〔伝統〕 売茶翁(ばいさおう。「まいさおう」とも。黄檗僧・月海元昭、号・高遊外(こうゆうがい)によって起こされた煎茶の作法。 初期の煎茶は、煎じ薬の意味合いが強く、煎じて飲まれたところから、煎じ茶、つまり煎茶に定着したと言われている。 急須に茶を入れて湯を注ぐ方法や、湯を先に注いでから茶葉を入れる方法があるが、前者の入れ方が一般的と言われ、こうした煎茶をおいしくいただく種々の作法が煎茶道として定着している。 ② 〔書名〕 全日本煎茶道連盟の機関誌の名前。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ぜんどう(禅堂) | ||||||||||||||||||||||||||

| 禅堂とは「坐禅を専らにする所」の意で、「僧堂」とも「選佛場」とも称され、禅宗寺院では法堂(はつとう)に次いで重要な道場である。 ただし一般的に僧堂と称する場合は、そこで食事も行い、修行僧の生活の場所としての意味合いが強い。 しかし黄檗宗においては、食事は別の場所にある食堂(じきどう、黄檗山においては齋堂といっている。)にて行うものとし、禅堂とは伽藍配置の上で明確に分けられている。 黄檗山禅堂は、寛文3(1663)年創立。 南向単層瓦葺。 重要文化財。 本尊は白衣観世音菩薩で、開山・隠元禅師のご生母からの手紙を張り上げてあると伝えられている。 脇侍は善財童子と八歳童女。 勝性印居士ほか大阪市民の募財により建立されている。 中央四本柱はチーク材で、上部に「西域木」の刻印がある。 元々、窓は無かったが、暗くて陰気であることから、大正中期から昭和初期にかけ、玉田真璞老師の努力により、三回に分けて窓を開ける工事が行われ今日に至っている。 なお、正面「選佛場」の額は宗祖・隠元禅師の筆による。 |

||||||||||||||||||||||||||

| ぜんりんかじゅ(禅林課誦) | ||||||||||||||||||||||||||

| 宗門で用いる勤行用経本。 雲棲袾宏(蓮池大師、1535~1615)が万暦28(1600)年に編集した「諸経日課(誦)」が原型になっているというのが通説になっている。 我が国における最古版は寛文2(1662)年刊行の「田原版」か「鹽田版」であるといわれている。 →〔「文華」118号。 野川博之著「黄檗宗常用の西夏仏教遺文」〔文華〕129号〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| そ | ||||||||||||||||||||||||||

| そうかくてい(雙鶴亭) | ||||||||||||||||||||||||||

| ① 万福寺山内旧跡 もと西方丈の南側にあり今は旧跡のみを残す。 隠元禅師が最初にこの地を選ばれたとき、二羽の鶴が舞い上がるのをごらんになり、「奇なるかな。此の鶴は乃ち吾が前導なり」と詠嘆され、ここに亭を立てて名付けられたことに由来する。 寛文9(1669)年の秋、隠元禅師の法嗣・惟一道実禅師はここに閑居され、指を刺して華厳経を血書(→黄檗血書経)されたと伝える。 なお、塔頭瑞光院に宗祖揮毫の「双鶴亭」と記された横額が残されている。 →〔渓道元著「黄檗案内」ほか〕 |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

② 現双鶴亭。 西向単層。大正四年宗務本院として現在地に建設。(上写真) |

|||||||||||||||||||||||||

| ③ 黄檗十二景の六。 隠元禅師の叙文に曰く、 雙鶴帰来点水亭 雙鶴帰り来りて 水亭に点す 窓開四面寂惺惺 窓を開けば四面寂として惺惺 松頭放月招禅侶 松頭放月 禅侶を招く 拶入雲濤愈可聴 拶入す雲濤 愈聴可きを |

||||||||||||||||||||||||||

| そうもん(総門) | ||||||||||||||||||||||||||

| 黄檗山境内の最初の門を言う。 重要文化財。 西向き重層瓦葺。 この現総門は、第五代高泉性潡禅師が元禄6(1693)年に建立されたもの。 高泉禅師揮筆の「第一義(→)」の額が掛けられていることから「第一義門(→)」とも「漢門」とも呼ばれている。 これの建設のため、寛文元(1661)年に創建されたという当時の総門(長屋門)は、松隠堂への通用門として移転されており、平成21年度から解体工事が実施され、平成24年度に完成している。 ところで、通常、寺院の最初の入り口となるべき門は、三門(山門とも記す)であるが、黄檗山にあっては三門の前に別にこの総門が設置されている。 いわば、この総門は、中国の牌楼(パイロウ)と呼ばれる建物の形式に似ていることから、黄檗山境内の結界としての役割も与えられていると見なされ、特異な様式として注目されている。 なお、この総門の屋根には雌雄の摩伽羅がのっていることや、裏側中央の白壁には、鏡とおぼしき形のものが浮き出す形で造られていて、道教の風水の影響も垣間見られ興味深い。 |

||||||||||||||||||||||||||

| そくひれん(即非蓮) | ||||||||||||||||||||||||||

| 即非如一禅師がもたらしたとされることから名付けられた蓮の一種。 即非蓮は、株は中小型(高さ80㎝程度)で、花は12~18㎝の蓮らしい紅色の一重咲きである。 葉は35㎝センチ前後で、花上がりも良い方だといわれている。 平成18(2006)年から翌19年3月にかけ、黄檗山放生池が大改修された際、この即非蓮が沢山自生していたのが、確認されている。 この蓮は、専門家によると在来種系といわれ、原種に近いためかややひ弱な面があるとのことであるが、育てやすく、市販もされているとのことである。読者諸氏も一度、蓮の生育にチャレンジされては如何であろうか。 ただし、毎年2~3月の寒い時期に植え替えと施肥が必要なのでまめな方にお奨めです。 |

||||||||||||||||||||||||||

| そくれいはい(即禮拝) | ||||||||||||||||||||||||||

| 即(または速、觸)礼の即(速、觸)には速やかにとの意味があり、その場で直ちに行う拝のことをいう。 拝をするには、座具を展べず、たたんだまま四つに折って足下に置き、頭を座具の上につけて低頭の拝をする。 この際、掌は上に向け、一拝ごとに指先を額の方に折り曲げる、とされている。 拝を一回することを即礼一拝、三回することを即礼三拝等といい、インキンの合図のもとに行う。 拝が終わったときは、速やかに座具を持って(収具して)立つ。 なお、この法式は原則として、袈裟と座具を持っているときの法式であり、座具を持たない改良衣等の場合での拝も「即礼拝」といっている。 →〔「拝儀」〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| そしどう(祖師堂) | ||||||||||||||||||||||||||

| 禅門の祖師である菩提達磨と歴代の祖師方を祀った御堂をいう。 黄檗山のそれは、寛文9(1669)年創立。 南向単層瓦葺。 重要文化財。 本尊・達磨大師は、范道生の作と伝える。

|

||||||||||||||||||||||||||

| そとくさんしょう・じゅうごしゅ(祖徳讃頌十五首) | ||||||||||||||||||||||||||

| 隠元禅師の侍者をしていた月潭道澄禅師が、祖師の生涯の称賛すべきご遺徳を十五首の詩偈として作成したもの。 元禄11(1698)年、祖徳讃頌として手書し霊元上皇に献上、さらに大光普照国師三十三回忌が実施された宝永2(1705)年4月3日に松隠堂に献上されている。 十五首の表題は以下の通りである。 ① 普陀発心 23歳の時、普陀落山潮音洞にて発心された因縁をさす。 ② 夢僧分瓜 石竹山に登られた際、西瓜を四つに分けて食べ合った夢を見られたこと。 ③ 檗山脱白 29歳の2月19日、黄檗山の鑑源興寿禅師の下で得度されたこと。 ④ 金粟悟道 金粟山広慧寺の密雲円悟禅師のもとで修行され悟りの境地に近づかれたこと。 ⑤ 獅巌住静 獅子岩に修行の日々を過ごされたこと。 ⑥ 法道授衣 黄檗山に新住持の費隠通容禅師から悟りを認められ源流法衣が贈られたこと。 ⑦ 側石自平 獅子岩での修行の最中に自平石の奇瑞を行われたこと。 ⑧ 祖庭闡法 得度の因縁ある黄檗山に住持されたこと。 ⑨ 応聘東渡 日本からの招請に応じて東渡されたこと。 ⑩ 駐錫普門 龍渓性潜禅師の招請に応えられ普門寺に駐錫されたこと。 ⑪ 泰和開山 将軍家綱公の招請に応えられ宇治太和の地に黄檗山萬福寺を開かれたこと。 ⑫ 常行慈済 放生や一般人のための我が国初の授戒の慈悲行を実践されたこと。 ⑬ 松堂退隠 松隠堂に退院され後進の指導にあたられたこと。 ⑭ 帝謚徽号 存命中に後水尾法皇から「大光普照國師」の徽号をいただかれたこと。 ⑮ 全身帰塔 示寂された宗祖の全身は棺に3年間留め置かれ、延宝3(1675)年寿塔に納められた。 →〔名数ほか〕 |

||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||