| COP9 DR1 |

Additional scientific and technical guidance for implementing the Ramsar wise use concept - with new guidelines annexed:

条約の賢明な利用の概念を実施するための科学的・技術的な追加の手引き−以下の新指針を附属する: [⇵概要]

[概要] COP9で検討される技術面の決議のひとつめの本文部分.決議 Ⅷ.45に従い,条約の賢明な利用の概念を実施するために STRPが起草した追加の技術的手引きを附属書A−Eにまとめて,ひとつの決議で採択しようとするもの.附属書は,目録づくり,影響評価,賢明な利用,水資源管理,湿地登録とその保全管理,条約実施の効力の評価に関する追加の指針や枠組みが含まれる. |

→決議Ⅸ.1 |

| Annex A |

A Conceptual Framework for the wise use of wetlands and the maintenance of their ecological character

湿地の賢明な利用とその生態学的特徴を維持するための概念的枠組み [⇵概要]

[概要]ミレニアム生態系評価( Millennium Ecosystem Assessment (MA))で採用された生態系の概念に基づく用語や概念的枠組みを用いて,条約がこれまでに定義した「 生態学的特徴」,「 生態学的特徴の変化」,「 賢明な利用」という概念を再定義する. 図1.ミレニアム生態系評価の「生態系サービス」の4つのカテゴリーを湿地に適用した場合に示される恩恵(文化的サービスについては第8回締約国会議文書15( COP8 DOC.15)を参照).生態系は『生物群集と非生物環境(あわせて「生態系構成要素」)の複合体であり,それらは「生態学的プロセス」を通じて相互作用することによって人類にさまざまな恩恵(「生態系サービス」)を与えるものである』とミレニアム生態系評価において記述される. |

→同付属書A |

| Annex B |

Revised Strategic Framework and guidelines for the future development of the List of Wetlands of International Importance

国際的に重要な湿地リストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン改訂版 [⇵概要]

[概要]決議 Ⅶ.11で採択された附属書に,決議 Ⅶ.13, Ⅷ.11,ならびに Ⅷ.33の附属書の内容が統合された 2002年版の指針を改訂するもの.本附属書には改訂する内容のみを記述し,会議で採択されたのちに改訂内容を組み込んだ完全な指針をラムサールハンドブック第3版に発刊するように下の決議案2で条約事務局に指示する.附属書案の英語ページ(右のリンク)では,削除する項目を太字斜体で,それに置き換わる項目を[ ]でくくってある. 改訂される内容には,次のものが含まれている: - 上の附属書Aで再定義された概念(「生態学的特徴」,「生態学的特徴の変化」,「賢明な利用」)にあわせた文言の入れ替え,

- 選定基準1への文化的および社会経済的に重要な湿地に関する基準の組み込み,

- 選定基準5や6での個体群の入れ換わり数の運用についての追加記述,

- 鳥類以外の湿地依存性動物種についての新たな基準9(1%基準)の追加.

|

→同付属書B |

| Annex C |

An Integrated Framework for the Ramsar Convention's water-related guidance, with additional guidelines annexed, as follows:

条約の水関連の手引きを統合する枠組み,以下の指針を附属する: [⇵概要]

[概要]条約の既存ならびに開発中の水関連の手引きを組み立てる枠組み.水循環を通じて湿地生態系と水資源管理を連携するための基礎を理解し,既存の手引きがどのように水問題を扱っているか,統合的水資源管理における条約の役割,水関連の条約の手引き相互のつながり,その他の手引きとの関係などを述べている.「条約の水関連の手引きの開発と実施の原則」( Box 1)や「水関連の手引きの開発構想」( Figure 2a, 2b)は重要なポイント.下の ⅰと ⅱの新しい追加の手引きが附属する. 図2a.条約のツールキットにおける水関連の手引き(部分).左の列はこれまでに策定された手引き,中央の列は2003−2005年に STRPが準備を進めてきたもの,そして右の列は今後取り組んでゆくべきと提案されるもの.上から,科学的・技術的手引き,政策・統治・制度的側面,計画づくりの枠組みとカテゴリー分けされている. |

→同付属書C |

| ⅰ) |

River basin management: additional guidance and framework for analysis of case studies

河川流域管理:追加の手引きと事例分析の枠組み [⇵概要]

[概要]図1に示されるロードマップによって流域レベルと流域内の個々の湿地レベルでの保全管理を統合して進めるための手引き. 図1.流域レベルと流域内の個々の湿地レベルでの保全管理を統合して進めるためのロードマップ.取り組みの流れの各段階で ラムサールハンドブックのどの巻が役立つか,吹き出しに示されている.図の 画像を開くと図内の文字を読み取ることができる[おまけ:図1和訳のワードファイル( ZIP 12 ㎅)]. |

→同付属書Cⅰ |

| ⅱ) |

Guidelines for the management of groundwater to maintain wetland ecological character

湿地の生態学的特徴を維持するための地下水管理の指針 [⇵概要]

[概要]湿地の維持に及ぼす地下水の役割と地下水の涵養に及ぼす湿地の役割に注目し,地下水管理戦略の枠組みづくりの手順を,上の ⅰ)河川流域管理の追加手引きで用いられたロードマップに組み込んで段階ごとに記述する. STRPはさらに詳しい技術情報をとりまとめ作業中であり,それらは「ラムサール技術レポート」に収録される見込み.そのレポートが完成した時点で,本指針も見直しされることになっている. 図7.湿地における水の移動の模式図. |

→同付属書Cⅱ |

| Annex D |

Ecological "outcome-oriented" indicators for assessing the implementation effectiveness of the Ramsar Convention

条約実施の効力を評価するための結果志向の生態学的指標 [⇵概要]

[概要] 決議Ⅷ.26(第19段落)の指示により STRPがこれらの指標づくりの作業を進めている.2006−2008年に締約国各国が評価を実施するために,まず8つのテーマ(湿地資源の現状,登録湿地の現状,水資源の現状,登録湿地の脅威,湿地管理,生物種の現状,絶滅危惧種,登録湿地の拡大)各1指標が示されている.この附属書にはそれらの概要が表1にまとめられ,指標ごとのより詳しい記述は会議文書18( COP9 DOC.18)で提供される.表2に示されるさらに4つのテーマ(登録湿地の拡大[追加指標],湿地サービス,水資源の現状[追加指標],法制度政策[2指標])の5指標は今後開発する予定とされている. |

→同付属書D |

| Annex E |

An Integrated Framework for wetland inventory assessment and monitoring (IF-WIAM), with additional guidelines annexed, as follows:

湿地目録、評価及びモニタリングの統合的枠組み,以下の追加指針を附属する: [⇵概要]

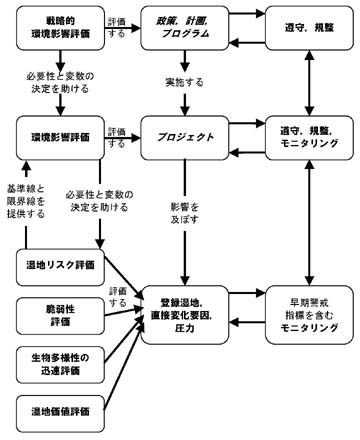

[概要] 決議Ⅷ.7に指示されて STRPが準備.図2に示されるような条約が提供するツールを統合的に活用するための枠組み.第7章には,この統合的枠組みを用いた優先活動が推奨されている.  図2.条約が提供する湿地評価手段の相互関係. これらの手段のうち新たな「生物多様性の迅速評価」指針がこの附属書に付属する(次項).個々の手段をどのように適用するかなど,さらに詳しい解説が 会議文書24( COP9 DOC.24)に提供される. |

→同付属書E |

| ⅰ) |

Guidelines for the rapid assessment of inland, coastal and marine wetland biodiversity

内陸,沿岸および海洋性湿地の生物多様性を迅速に評価するための指針 [⇵概要]

[概要]湿地の生物多様性について『限られた時間に特定の目的に見合って信頼できる,また適切な結果を得られるような緊急対処として実施される梗概の評価』と定義される迅速評価を実施するための指針.迅速評価の設計手順や類型などを詳述. DR1の 附属書Eの枠組みの一部に組み込むために,生物多様性条約の同様の指針( CBD/SBSTTA/8/INF/5, CBD/SBSTTA/8/INF/13)より起草されたもの. 図1.迅速評価の概念的枠組みを適用する主要段階の概要. |

→同付属書Eⅰ |

| COP9 DR2 |

Future implementation of scientific and technical aspects of the Convention

条約の科学面および技術面の将来の実施 [⇵概要]

[概要] COP9で検討される技術面の決議のふたつめ.附属書1に2006−2008年に STRPが取り組む活動25件を必要資金額とともに提示.得られる資金で直ちに実施する活動10件と,資金が許せば実施する活動とに優先順位を振り分けている.決議 Ⅷ.45のフォロー, DR1のA−Eの各附属書にかかるテーマ,および湿地と農業,普及啓発( CEPA),湿地の賢明な利用と人々の健康,といったテーマがある.附属書2にはこれらも含み,2006−2011年に条約の科学的・技術的実施プログラムとして STRPとその他の組織(政府機関やNGOを含む)のそれぞれが取り組むべき活動を提案.条約の政策や手続き,運営などに関する活動内容を採択する DR9とこの DR2をあわせて,条約の2006−2008年の作業計画となる. |

→決議Ⅸ.2 |

| COP9 DR3 |

Engagement of the Ramsar Convention on Wetlands in ongoing multilateral processes dealing with water

進行中の水関連の多国間プロセスへの条約の関与 [⇵概要]

[概要]水資源の効果的な管理にあたって湿地生態系の機能の維持を考慮することを,第4回世界水フォーラム( 4th World Water Forum)の成果に盛り込まれるように条約事務局が同フォーラム事務局と協力することを指示し,また持続可能な開発委員会( CSD)13回会合の決定(参考: CSD-13HP, 外務省HP)のなかでも統合的水資源管理( IWRM)に関する主要な主題について条約事務局が締約国と協力して取り組み CSDならびに条約の次回締約国会議( COP10)にレポートすることを指示する決議.第4回世界水フォーラムを主催するメキシコが起案した. |

→決議Ⅸ.3 |

| COP9 DR4 |

The Ramsar Convention and the conservation and sustainable use of fish resources

条約と魚類資源の保全と持続可能な利用 [⇵概要]

[概要]条約の2003-2008年戦略計画( 決議Ⅷ.25)の行動1.2.6のもとに,登録湿地等が WSSDの水産資源の回復に関する目標に貢献できるように, STRPがとりまとめた持続可能な漁業管理の実施にかかる勧告を附属書につけて,締約国各国の取り組みにおいてそれらの勧告を考慮することを奨励する決議.勧告はつぎのような11のテーマにわたる:養殖,水田,漁業管理,魚類管理,湿地生態系の持続可能な管理,対立の解消,意識の向上,国際協力,既存の枠組みの適用,登録湿地での漁業状況,魚類のための登録湿地のネットワーク化. |

→決議Ⅸ.4 |

| COP9 DR5 |

Synergies with other international organizations dealing with biological diversity; including collaboration on, and harmonization of, national reporting among biodiversity-related conventions and agreements

生物多様性を扱う他の国際条約との協働:国別報告についての協力と調和 [⇵概要]

[概要]ラムサール条約を含む生物多様性にかかる5つの国際条約が協力して,締約国が準備する国別報告をより効率的に準備できるように,生物多様性条約決定Ⅶ/26のもとに設立された「生物多様性連絡グループ(Biodiversity Liaison Group)」にラムサール条約事務局長が参加することを指示する決議. |

→決議Ⅸ.5 |

| COP9 DR6 |

Designation and management of [transnational] [transboundary] Ramsar sites

国境をまたぐ登録湿地の指定と管理 [⇵概要]

[概要]条約の選定基準を満たし国境をまたぐ湿地は,当事国が協力してその登録を優先するように促し,協働してその保全管理に取り組むことを奨励し,また条約の登録簿においても国境をまたぐ湿地であることが明確に示されるようなメカニズムを開発することを条約事務局に指示する決議.附属書に,国境をまたぐ国際的に重要な湿地の見極めから条約への共同登録,協力関係の構築の手順などについてその概要の枠組みを示し,決議案1附属書Bで改訂される見込みの「国際的に重要な湿地リストを将来的に拡充するための戦略的枠組み及びガイドライン」へ盛り込むことを提案.なお,英文の『transnational』の語は,国内の地方的な境ではなく国境をまたぐという意味をより的確に表現しようと,これまで条約で用いられてきた『transboundary』の語に代わるものとして提案されている. |

COP10まで

さらに検討 |

| COP9 DR7 |

Guidance for addressing Ramsar sites or parts of sites which no longer meet the Criteria for designation

登録基準を満たさなくなった湿地の扱いについての手引き [⇵概要]

[概要]条約 第2条5項の「緊急な国家的利益」に基づく登録湿地の廃止や縮小の手引きは 決議Ⅷ.20に策定されたが,それ以外の状況の下に,例えば登録湿地が基準を満たさなくなってしまった場合などに,締約国が対処を検討するための手引きを附属書に示す決議案. |

→決議Ⅸ.6 |

| COP9 DR8 |

Regional initiatives in the framework of the Ramsar Convention (Rev. 1)

条約の枠組みにおける地域イニシアチブ(改訂1案) [⇵概要]

[概要] 決議Ⅷ.30に基づいて締約国より提案のあった地域的な取り組みを,条約の枠組みのもとでの地域イニシアティブに認定する決議案.認定された地域イニシアティブの一部のものへは条約の予算からの支援がある.締約国より提出された地域イニシアティブ案の詳細は会議文書21( COP9 DOC.21)に提供される. |

→決議Ⅸ.7 |

| COP9 DR9 |

Streamlining the implementation of the Strategic Plan of the Convention 2003-2008

条約2003−2008年戦略計画実施の能率化 [⇵概要]

[概要]上の DR2に条約の科学的・技術的実施プログラムとして実施する活動内容が決議されるのに対して,この決議案では条約の政策や手続き,運営などに関する活動内容を附属書「条約2003−2008年戦略計画の2006−2008年実施枠組み」に決議する. DR2とこの DR9をあわせて,条約の2006−2008年の作業計画となる. 附属書の「枠組み」は 決議Ⅷ.25の「条約2003−2008年戦略計画」の各実施目標に対応させる形式で2006年からの3年間に取り組む戦略項目( Strategy)を立て,その各々について達成しようとする結果( Key Results Areas (KRAs)),その達成を評価する尺度( Key Performance Measures (KPMs)),ならびにそのために必要な経費や可能性のある資金と条約事務局スタッフの必要作業時間( Budget impact)が記述されている. また附属書の中で,条約がこの3年間に貢献する世界的な取り組みとして, ミレニアム開発目標7(環境の持続可能性の確保), 2010年生物多様性目標,第4回世界水フォーラムならびに CSD13決定文書の水と衛生に関連する政策( DR3参照)の4つを明示している. |

→決議Ⅸ.8 |

| COP9 DR10 |

The role of the Ramsar Convention in natural disaster prevention, mitigation and adaptation

自然災害の予防と影響緩和および適応における条約の役割 [⇵概要]

[概要]2004年12月26日のインド洋津波災害を受けて, 決議Ⅷ.35をさらに補強し,津波を含む自然災害を受けた湿地のモニタリングや再生あるいは予防措置などの取り組みを被害国とその他の締約国・関係機関(国連災害評価調整機構( UNDAC)や国連環境計画( UNEP)/国連人道問題調整部( OCHA)環境ユニットなど,ならびに条約の国際団体パートナー)の協力のもとに進めることを奨励する決議. |

→決議Ⅸ.9 |

| COP9 DR11 |

Use of the term "Ramsar Secretariat"

条約事務局をあらわす用語『Ramsar Secretariat』の使用について [⇵概要]

[概要]]条約 第10条の2の第3項の「事務局」は,英語正文では『 Bureau』と記載しているが,現在では国際法的に十分な表現ではないと考えられるために,条約正文を変更することはしないが,条約の今後の実施において事務局を表現する適切な場合は『 Secretariat』を用いることを決定する決議案. |

→決議Ⅸ.10 |

| COP9 DR12 |

Revised modus operandi of the Scientific and Technical Review Panel

科学技術検討委員会の運用規則の改定 [⇵概要]

[概要]決議案DR2に指示される2006年から2008年までの同委員会の活動を効果的に実施するための所要の改定を盛り込んだ同委員会運用規則を附属書に決議する.附属書の図1に2006年からの3年間の同委員会の作業日程が示されている.この3年間の同委員会メンバーについて,2005年8月から10月まで締約国からのノミネートが受け付けられる. |

→決議Ⅸ.11 |

| COP9 DR13 |

Financial and budgetary matters

財政及び予算事項 [⇵概要]

[概要]2006−2008年の予算と各国の拠出金を承認する決議の案. |

→決議Ⅸ.12 |

| COP9 DR14 |

Evaluation of the Ramsar Endowment Fund as a mechanism to resource the Small Grants Fund

ラムサール条約小規模助成基金への資金提供のためのラムサール条約基本財産基金の評価 [⇵概要]

[概要] 決議Ⅷ.29で, ラムサール条約小規模助成基金(SGF)への資金確保を目的としたラムサール条約基本財産基金の設立が合意され,その決議に従って同基金運用規定の策定が 常設委員会において進められた.しかし,運用規定案に対する常設委員会内の合意が得られず,常設委員会は同基金以外のメカニズムで SGFへの資金確保を進めることに合意した.本決議案は決議Ⅷ.29を無効にするという提案である. |

→決議Ⅸ.13 |

| COP9 DR15 |

Wetlands and poverty reduction

湿地と貧困の軽減 [⇵概要]

[概要]アフリカ地域の締約国の提案による決議案.貧困の軽減のために湿地関連で実施できる項目を例示して,実施あるいは協力支援を要請する決議. 会議文書33( COP9 DOC.33)にこの決議が参照するになるようにと,貧困の軽減に貢献している湿地の賢明な利用と管理の例のケーススタディ4件,すなわち:インドのチリカ湖,エチオピアの西部高地の湿地,南アフリカの「湿地協働プログラム」,ブラジルの「バルジア・プロジェクト」について活動内容とその効果が概略されている. |

→決議Ⅸ.14 |

| COP9 DR16 |

The status of sites in the Ramsar List of Wetlands of International Importance

登録湿地の現状 [⇵概要]

[概要]条約 第8条第2項の ⒟と ⒠に基づいて生態学的特徴の変化が報告された湿地を通知して保全の取り組みを勧告し, モントルーレコード登録湿地の現状を報告し,あれば条約 第2条第5項を適用した登録湿地の改廃を通知したり,あるいはまた新たな湿地登録の意思表明をした締約国を歓迎したりする決議.この決議内容の基となる情報が会議文書6( COP9 DOC.6)に提供される.附属書に「優先事項として一以上の登録湿地についてその 湿地情報票( RIS)の提出または更新を必要とする締約国の一覧」(日本を含む)が添付されている. |

→決議Ⅸ.15 |

| COP9 DR17 |

The Convention's International Organization Partners (IOPs)

条約の国際団体パートナー [⇵概要]

[概要] 決議Ⅶ.3で定められた手順に従って,条約の 国際団体パートナーの地位を申請した団体の承認を求める決議案.今回の会議では,「国際水管理研究所 International Water Management Institute (IWMI)」からの申請を検討する. |

→決議Ⅸ.16 |

| COP9 DR18 |

Review of the decisions of the Conference of the Contracting Parties

締約国会議の決定の見直し [⇵概要]

[概要]過去の締約国会議で採択された決議や勧告のあいだで見解に対立する矛盾があった場合には,より新しいものを適用することを合意する決議案.また過去の決議や勧告を再調査してそのような矛盾点を COP10に報告するよう条約事務局に指示. 常設委員会第31回会合(2005年6月)の議論の中で想起され,同委員会決定SC31-18で条約事務局に案文の準備を指示したもの( 同会合英文報告). |

→決議Ⅸ.17 |

| COP9 DR19 |

Establishment of an Oversight Panel for the CEPA activities of the Convention

条約の広報・教育・普及啓発(CEPA)活動を監督するパネルの設立 [⇵概要]

[概要]条約の CEPAプログラム( 決議Ⅷ.31)のより調整されたアプローチを追及するために,プログラムの実施状況をモニターし 常設委員会に報告する監督パネルを設立する提案.パネルの TORを附属書に示し,その構成は常設委員会メンバー2名,締約国のCEPA担当窓口から2名, STRP・ WI合同CEPA専門家グループ議長,CEPA各分野の専門家,条約事務局と提案.2009−2014年の次期プログラムの準備への役割も持つ. |

→決議Ⅸ.18 |

| COP9 DR20 |

The importance of regional wetland symposia in effectively implementing the Ramsar Convention

効力をもって条約を実施する際の[条約の]地域的シンポジウムの重要性 [⇵概要]

[概要]1992年より3回開催されてきたアジア湿地シンポジウムの重要性を認め,将来も継続することを支持し,アジア地域の締約国ならびに非締約国の参加を奨励する決議.日本国が提案. |

→決議Ⅸ.19 |

| COP9 DR21 |

Integrated, cross-biome planning and management of wetlands, especially in small island developing states

特に小島嶼開発途上国における,異なる生物群系を統合した湿地保全の計画と管理 [⇵概要]

[概要]小島嶼開発途上国では特に,河川流域と沿岸域を統合した湿地保全の取り組みが求められるため,そのような取り組みを支援するように要請する決議.9月29−30日のオセアニア地域会合でサモアが提案. |

→決議Ⅸ.20 |

| COP9 DR22 |

Recognizing Wetlands of International Importance for their traditional cultural values

登録湿地の伝統的な文化的価値の認識 [⇵概要]

[概要] 決議Ⅷ.19を受けて,湿地の伝統的な文化的価値を特定する3つの方法を附属書Aに提案する決議.9月29 −30日のオセアニア地域会合でサモアが提案. STRPによる技術的検討を経ておらず,STRPが準備した 決議案DR1附属書Bと重複する内容も含まれているために, COP9開始前日の常設委員会で扱いを検討し,内容的には文化的価値についての技術会合で議論される. |

→決議Ⅸ.21 |

| COP9 DR23 |

Developing synergies and mutual support between the Ramsar Convention on Wetlands and the Antarctic Treaty (Rev. 1, new title)

ラムサール条約と南極条約とのあいだの共働と相互支援の発展(改訂1案) [⇵概要]

[概要]ラムサール条約が効力を及ぼさない南極大陸の湿地について,それらの保全を促進するために,ラムサール条約が南極条約と協力関係を進めることを提案.スイスが起案. |

提案取下げ |

| COP9 DR24 |

Ramsar sites and national systems of protected areas

ラムサール条約登録湿地と締約国の保護区域システム [⇵概要]

[概要]2003年の 第5回世界公園会議の勧告5.13および5.19への対応として,登録湿地にみられる IUCN保護地域管理カテゴリーの範囲と優占するカテゴリーを 湿地情報票( RIS)記入項目に加えることや,締約国が国内の保護区域システムを発展させる際はラムサール条約登録湿地等の拡充と統合して進めることなどを求める決議.ナイジェリアが提案. |

→決議Ⅸ.22 |

| [編注]以下の決議案については,その案文が条約事務局HPには掲載されていない. |

| COP9 DR25 |

Managing wetlands and waterbirds in response to Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)

高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)に対応した湿地と水鳥の管理 [⇵概要]

[概要]高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)への対処には鳥類学や野生動物ならびに湿地管理専門技術をも含めた完全に統合的なアプローチをとることを求める決議.会議直前の常設委員会会合にて緊急決議として提案された. |

→決議Ⅸ.23 |

| COP9 DR26 |

Improving management of the Ramsar Convention

ラムサール条約の管理運営の改善 [⇵概要]

[概要]条約の管理運営の機構や体系を見直すための特別作業グループを設立し,次回COP10にその作業結果を報告することをカナダが提案. |

→決議Ⅸ.24 |

| COP9 DR27 |

Thanks to the host country

開催国への感謝 |

→決議Ⅸ.25 |